プレスリリース

(研究成果) 新たな牛のメタン排出量算出式を開発しマニュアル化

- 牛のゲップ由来メタン削減技術開発の加速化に期待 -

農研機構

広島大学

家畜改良センター

群馬県

兵庫県

ポイント

農研機構は牛のルーメン発酵由来メタン排出量を、搾乳ロボット等で測定した呼気中のメタン/二酸化炭素濃度比から求める、従来算出式より使いやすい算出式を開発しました。農研機構が代表を務める気候変動緩和コンソーシアムは、この成果も含めてメタン推定マニュアルを公表しました。本マニュアルを用いて牛からのメタン排出量を求めることで、より簡便にメタン排出量の個体差や飼料によるメタン排出量の違いを比べることができます。

概要

牛のルーメン1)発酵由来メタンは農業分野における主要な温室効果ガス排出源の一つであり、あい気(ゲップ)とともに大気中に排出されます。牛が排出するメタンを正確に測定するためには、大型の特別な施設(チャンバー)を使う必要がありますが、多くの牛からメタン排出量を測定することができません。メタン排出量を多くの頭数で測定するために欧州で開発されたスニファー法2) は、呼気中のメタンと二酸化炭素の濃度を1日数回測定し、これと乳生産量等の情報を利用してメタン排出量を推定できます。1日のメタン排出量を推定するためには算出式が必要ですが、農研機構は自身が持つチャンバーによる測定値を用いて、スニファー法向けの簡易な算出式を開発しました。また、スニファー法により、牛の飼料によるメタン排出量の違いを評価できることを明らかにしました。農研機構が代表を務める気候変動緩和コンソーシアム(広島大学等)は、「ウシルーメン発酵由来メタン排出量推定マニュアル」を公開しました。本マニュアルでは、搾乳牛や肥育牛のメタン排出量をスニファー法により推定する方法を詳しく解説しており、これをもとに多くの皆様にメタン排出削減技術開発に取り組んでいただくことにより、削減のための技術開発が加速されることが期待されます。

ウシルーメン発酵由来メタン排出量推定マニュアル

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/152088.html

関連情報

予算 : 農林水産省の農林水産研究推進事業(委託プロジェクト研究)「農業分野における気候変動緩和技術の開発-畜産分野における気候変動緩和技術の開発-」JP17935124、運営費交付金

問い合わせ先など

研究推進責任者 :

農研機構畜産研究部門 所長三森 眞琴

研究担当者 :

同 乳牛精密管理研究領域 グループ長補佐鈴木 知之

兵庫県立農林水産技術総合センター畜産技術センター 主任研究員正木 達規

広報担当者 :

農研機構畜産研究部門 研究推進室粕谷 悦子

詳細情報

開発の社会的背景

牛などの反すう動物のゲップには、ルーメン内発酵により産生する温室効果ガスであるメタンが含まれています。牛1頭からは1日あたり、200~800Lのメタンがゲップとして放出されています。反すう家畜の消化管内発酵に由来するメタンは、全世界で年間約20億トン(CO2換算)と推定され、全世界で発生している温室効果ガスの約4~5%(CO2換算)を占めるため、地球温暖化の原因のひとつと考えられています。みどりの食料システム戦略3)では2050年までに農林水産業の二酸化炭素ゼロエミッション化の実現を目指しており、温室効果ガス削減に向けた技術革新が求められています。その中で、牛のゲップ由来メタンについても、メタン排出量を削減する飼料の開発、および微生物機能の活用、飼料利用効率の高い家畜の改良によるメタン削減技術の開発が必要とされています。しかし、国内の現状では、牛からのメタン排出量の測定手段がチャンバーを用いる標準法にほぼ限られていることが、削減技術開発や削減効果検証の加速化が進まない一因でもあります。そのため、新たな牛ゲップ由来メタン測定技術の開発が求められています。

研究の経緯

メタン排出削減技術の開発は、ルーメン内のメタン産生に関与する微生物を飼料やサプリメントによって制御することによる削減、家畜育種による低メタン産生牛作出等のアプローチで取り組まれていますが、いずれのアプローチでも生体からのメタン排出量測定は必須です。これまで牛のメタン排出量はチャンバー(写真1)等を用いて測定する方法が標準法とされてきました。この方法は牛をチャンバー内に数日間滞在させ、排出されるメタンを全量定量しますので精度は高いのですが、施設の建設、維持管理にも相応のコストがかかります。このため牛のメタンを測定できるチャンバーは非常に限られており、国内では農研機構が保有する4台のみとなっています。欧州で開発されたスニファー法は、家畜育種による低メタン産生牛の作出に必要な多頭数からのメタン排出量を推定するための測定手法であり、呼気中のメタン/二酸化炭素濃度比と乳生産量等から1日のメタン排出量を推定します。この技術を国内のメタン削減研究の加速化に生かすため、農研機構で蓄積してきたチャンバーでの正確なメタン排出量のデータを用いて、従来スニファー法で用いられてきたものより使いやすい算出式の開発に取り組み、得られた算出式で飼料によるメタン排出量の違いをスニファー法で評価できるのかを検証しました。そして、研究・教育機関、普及機関、生産者団体等の畜産業に関わる方々が牛の呼気の測定とメタン排出量の算出をするための、実践的なマニュアルを作成し公開しました。

研究の内容・意義

今後の予定・期待

本マニュアルをベースに牛からのメタン排出量削減に関心を持つ研究機関、飼料メーカー、食品会社、生産者団体等に測定技術の普及を行います。これにより各機関がそれぞれのアイデアによりメタン排出削減技術開発を行うことができます。この手法を用いて、より多くの研究機関や生産現場で測定を行うことにより多数のメタン排出関連データを収集し、そのデータを利用した低メタン産生牛の育種技術開発が加速化されます。

用語の解説

- ルーメン

- ウシは4つの胃を持ちますが、一番目と二番目の胃は機能が似ており、胃内容物も第一胃と第二胃を行き来していることから第一胃と第二胃をあわせて反すう胃、あるいはルーメン(rumen)と呼びます。ルーメンには多種多様な微生物が生息しており、摂取された飼料は反すう胃内で微生物に分解され、分解産物である脂肪酸やアンモニア、あるいは増殖した微生物そのものは牛の栄養として利用され、同じく分解産物であるメタンや二酸化炭素等のガスはゲップとともに排出されます。ルーメン内では飼料の分解からメタンの産生に至るまで様々な微生物が関与しています。[概要へ戻る]

- スニファー法

- スニファー(sniffer)の語源となる動詞sniffはにおいを嗅ぐという意味で、スニファー法は一般的にはガス配管のガス漏れ検知手法として知られています。標準法のように排出されるメタンすべてを回収し定量するのではなく、1日の呼気の一部を採取する(嗅ぎとる)ことによってメタン排出量を推定することから(Madsenら(2010)、Lassenら(2012))スニファー法と呼ばれています。[概要へ戻る]

- みどりの食料システム戦略

- 持続可能な食料システムの構築に向け、中長期的な観点から、調達、生産、加工・流通、消費の各段階の取り組みとカーボンニュートラル等の環境負荷軽減のイノベーションを推進するために策定された農林水産省による政策方針です。

(https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/ より)[開発の社会的背景へ戻る]

- 搾乳ロボット

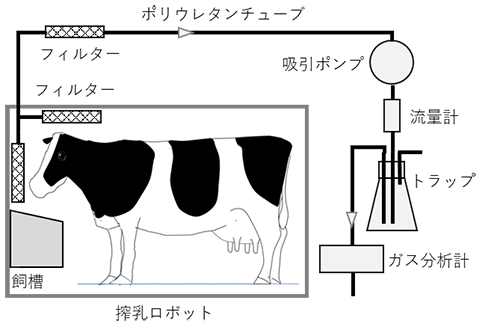

- フリーストール式牛舎と呼ばれる、牛が自由にすごすことができる牛舎に設置され、牛は自由に訪問し、自動で搾乳を行う搾乳施設です。搾乳ロボットは訪問を促すための配合飼料を自動で給与し、飼料摂取中に搾乳を行います。1台の搾乳ロボットで50から60頭の搾乳が可能です。1回の搾乳時間は5分前後であり、スニファー法ではこの間の呼気を採取しメタン排出量を推定します。[研究の内容・意義へ戻る]

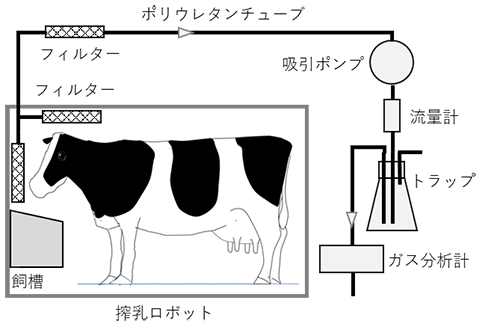

- ドアフィーダー

- 個体識別可能なドアのついた飼槽で通常はロックされていますが、首輪に装着した識別タグにより、登録された牛のみがドアを開けることができます。複数頭で飼養されている牛で個体毎に飼料の種類や量を変えたい場合や個体毎の飼料摂取量を把握したい場合に利用されます。[研究の内容・意義へ戻る]

- エネルギー補正乳量(ECM, energy corrected milk)

- 生乳に含まれるエネルギーで補正した乳量で以下の式で表されます。

ECM(kg/日)=乳量(kg/日)×(376×乳脂率(%)+209×乳タンパク質率(%)+948)/3138[研究の内容・意義へ戻る]

発表論文

Suzuki et al.(2021) Animal Science J. 92:e13637

参考図

写真1 チャンバーを用いた標準法での呼気ガス測定

写真1 チャンバーを用いた標準法での呼気ガス測定

写真2 搾乳ロボットにおける搾乳牛でのスニファー法による呼気ガス測定(エサ箱の中のガスをポンプで吸引し、別室のガス分析計で濃度を分析する)

写真2 搾乳ロボットにおける搾乳牛でのスニファー法による呼気ガス測定(エサ箱の中のガスをポンプで吸引し、別室のガス分析計で濃度を分析する)

写真3 ドアフィーダーにおける黒毛和種肥育牛でのスニファー法による呼気ガス測定(エサ箱の中のガスをポンプで吸引し、別室のガス分析計で濃度を分析する)

写真3 ドアフィーダーにおける黒毛和種肥育牛でのスニファー法による呼気ガス測定(エサ箱の中のガスをポンプで吸引し、別室のガス分析計で濃度を分析する)

図1 搾乳ロボットでの呼気ガス測定システム

図1 搾乳ロボットでの呼気ガス測定システム

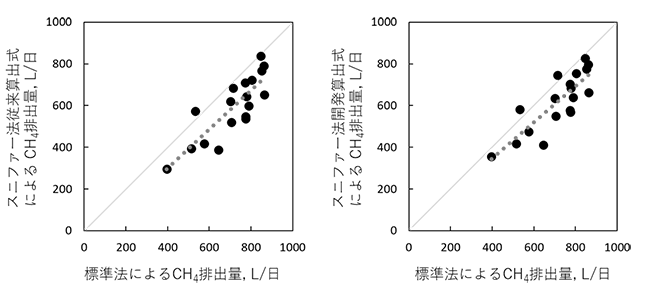

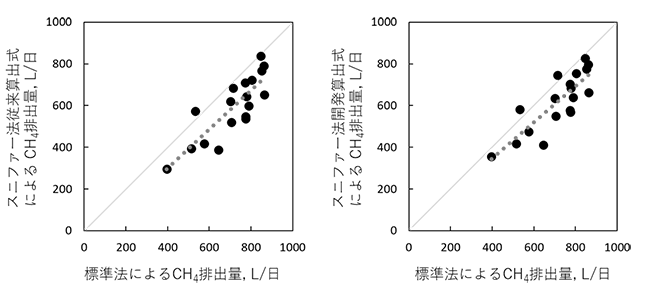

図2 従来算出式あるいは開発算出式を用いるスニファー法と標準法で測定されたメタン(CH4)排出量の関係

図2 従来算出式あるいは開発算出式を用いるスニファー法と標準法で測定されたメタン(CH4)排出量の関係

左図は従来算出式†(Madsenら, 2010)により算出(Y=0.74X+276.25, R2 = 0.69, p < 0.01)。右図は開発算出式から算出(Y=0.80X+222.13, R2 = 0.69, p < 0.01)。ここで、R2は決定係数。

†CH4排出量(L/日)=CH4/CO2濃度比×180×24×(5.6×代謝体重(kg)+22×ECM(kg/日)+1.6×10-5×受胎後日数3)×10-3

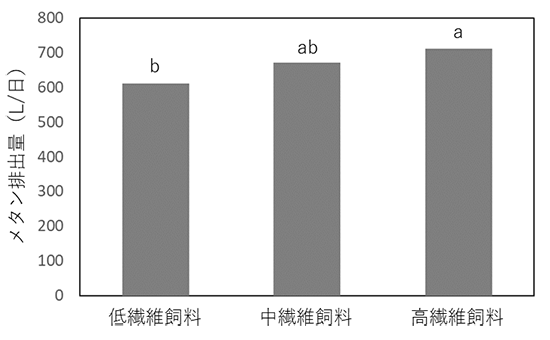

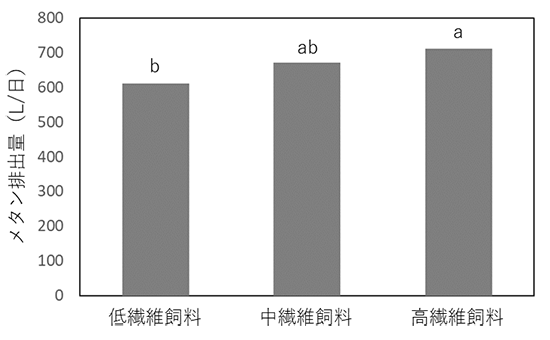

図3 繊維含量の異なる飼料を摂取した搾乳牛での開発算出式を用いるスニファー法によって求めたメタン排出量

図3 繊維含量の異なる飼料を摂取した搾乳牛での開発算出式を用いるスニファー法によって求めたメタン排出量

高繊維飼料を摂取する牛では低繊維飼料を摂取する牛に比べメタン排出量が有意に多かった(P < 0.05)。