開発の社会的背景と研究の経緯

乳用牛において、分娩後2~3ヶ月頃までの泌乳前期には乳量が急激に増加するため、多くのエネルギーを消費します。これに対し、採食によるエネルギー摂取が追いつかず、エネルギー不足に陥りがちとなり、エネルギーバランスは負となります。このような負のエネルギーバランスは、ケトーシスのような代謝障害や繁殖性の悪化を引き起こすことが知られています。よって泌乳前期のエネルギーバランスを改善することは、乳用牛の健康改善のために非常に重要です。

エネルギーバランスを改善するためには、摂取および消費エネルギーの両方を算出してエネルギーの過不足を把握する必要がありますが、特に摂取エネルギーを求めるために必要な採食量を測定するには多大な労力がかかるため、簡易にエネルギー過不足を把握する手段が求められていました。そこで本研究では、簡易にエネルギー過不足を把握する手段として乳成分に着目しました。これまでも乳脂肪率と乳タンパク質率の比がエネルギー過不足の指標として利用されていますが、具体的な不足量は分かりません。そこで乳成分記録を用いたエネルギーバランス推定式の開発に取り組みました。

乳成分の記録は乳用牛群検定に加入している乳用牛であれば、毎月測定され収集されます。乳用牛群検定には全国の約6割の乳用牛が加入しているため、多くの乳成分記録を得ることができます。乳成分記録によりエネルギーバランスを推定することができれば、推定された値を用いて飼養管理の改善が可能となります。また、大量の情報を継続的に収集できることから、遺伝的な改良にも利用できる可能性があります。そこで、家畜改良事業団が収集した乳用牛群検定記録に推定式を適用し、エネルギーバランスと繁殖性の遺伝的な関連性について、酪農学園大学、帯広畜産大学、北海道酪農検定検査協会の協力を得て調査しました。

本成果は、乳用牛の泌乳前期における健康を表す指標の開発を目的とした、酪農学園大学が実施主体であるJRA事業「乳用牛の泌乳前期健全性改善指標開発事業」の受託研究の成果です。

研究の内容・意義

エネルギーバランス推定式摂取エネルギーは北海道立総合研究機構酪農試験場で測定した採食量から、消費エネルギーは乳量、乳成分と体重から求め、両者の差をエネルギーバランスとしました。2015年11月から2018年8月に分娩したのべ156頭の乳用牛について、エネルギーバランスと乳量、乳成分の測定記録を得ました。これらの記録から以下のエネルギーバランス推定式を作成しました。

推定エネルギーバランス(MJ/日)=401.0145-1.64031×sDIM+7.92501×sDIM2 +27.30163×sDIM3 -30.0971×sDIM4 -34.2428×FPR -5.56555×MY+0.17798×MY2 -0.00186×MY3 +4.85279×P -130.278×L2 +45.56789×L3 -4.43013×L4 +3.93198×dMY-2.68959×dMY2 -0.77761×dMY3

ここで、

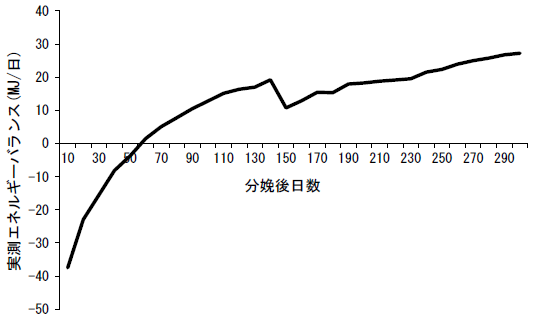

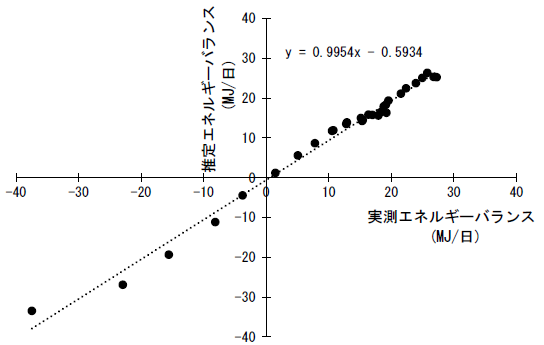

エネルギーバランスは分娩直後に負であり、その後上昇して分娩後60日頃に正へと変化していました(図1 )。また実測値と推定値はよく一致していました(図2 )。

図1 分娩後の実測エネルギーバランスの推移

図2 エネルギーバランスの実測値(横軸)と推定値(縦軸)との関係

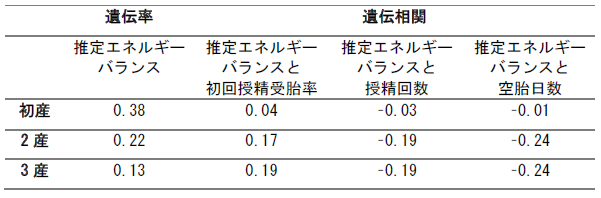

泌乳前期の推定エネルギーバランスの遺伝率表1 )。この遺伝率の値は、エネルギーバランスが選抜によって改良可能であることを示唆しています。

表1 推定式から算出したエネルギーバランスの遺伝率および繁殖性との間の遺伝相関

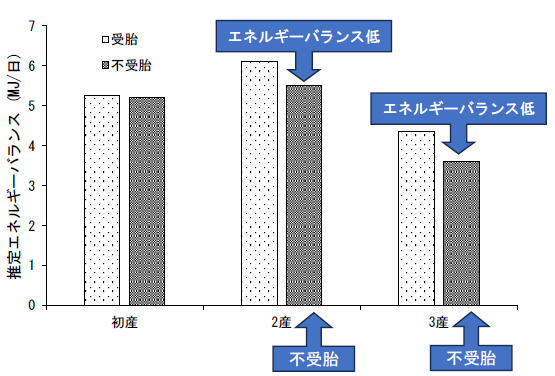

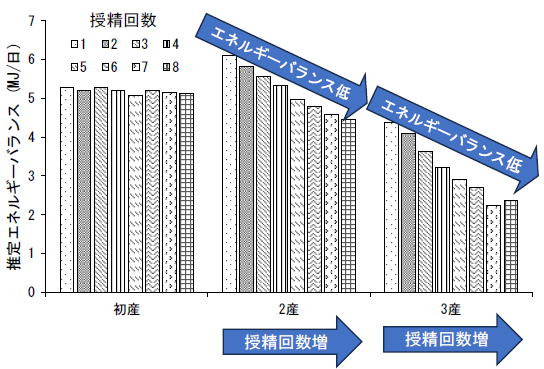

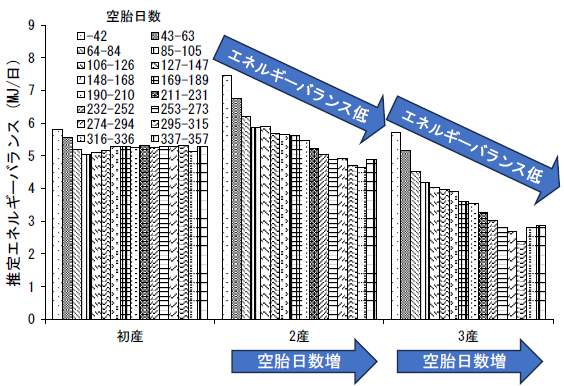

泌乳前期の推定エネルギーバランスと繁殖性との遺伝相関3) 空胎日数4) との間の遺伝相関を推定しました。遺伝相関は、それぞれ0.04~0.19、-0.03~-0.19、-0.01~-0.24であり、初産ではほとんど遺伝的な関連性がなく、2産以上では関連性がみられました(表1 )。すなわち2産以上では泌乳前期の推定エネルギーバランスが悪いと、受胎率は低く、授精回数は多く、空胎日数は長いという関係にありました。この遺伝相関の値は、泌乳前期のエネルギーバランスを遺伝的に改良することで、繁殖性が改善することを示唆しています。図3a )。また、授精回数が多い群(図3b )、空胎日数が長い群(図3c )(共に受精しにくい個体群)ほど推定エネルギーバランスが低下する傾向が見られました。すなわち、2産および3産の牛群では、泌乳前期の推定エネルギーバランスが繁殖性悪化の目安になることがわかりました。

図3(a) 産次別にみた初回授精における受胎の成否と分娩後105日までの推定エネルギーバランス平均値との関係

図3(b) 産次別にみた授精回数と分娩後105日までの推定エネルギーバランス平均値との関係

図3(c) 産次別にみた空胎日数と分娩後105日までの推定エネルギーバランス平均値との関係

今後の予定・期待

本成果を基にして、家畜改良事業団を通して乳用牛群検定に加入している酪農家に毎月エネルギーバランス情報を提供することで、営農指導における繁殖性の向上に向けた飼養管理の改善に利用されることが期待されます。また、雌牛において推定されたエネルギーバランスの値が、当該雌牛と血縁関係にあり自身は記録を持たない種雄牛のエネルギーバランスの遺伝的能力評価5) に利用されることを目指します。これによって、酪農家が公表されたエネルギーバランスの遺伝的能力評価値を基準として種雄牛を選ぶことで、間接的な繁殖性の遺伝的改良ができるようになり、生産能力だけではなく飼養期間の延長など多様化する改良のニーズに応えられます。

用語の解説

乳用牛群検定

牛群検定は、加入している酪農家の牛について、毎月の乳量や乳成分等の記録を収集して分析し、結果を酪農家に返すことで牛の飼養管理、繁殖管理、乳質・衛生の管理および遺伝的改良に役立てる事業です。(一社)家畜改良事業団が主体となり行われています。[概要へ戻る]

遺伝率

遺伝率とは測定した値のばらつきのうちどの程度が親から伝わった遺伝によって説明されるかを表すものであり、0から1の値で示され、値が大きい方が選抜による改良効果が大きいです。[概要へ戻る]

遺伝相関

遺伝相関とは、2つの形質(生物の形態的性質)の間の遺伝的な関連性の強さを表すものであり、-1から1の値で示され、負の場合は一方が増加するともう一方は減少し、正の場合は一方が増加するともう一方も増加します。また絶対値が1に近づくほど関連性が強く、0に近づくほど弱いことを意味します。[研究の内容・意義へ戻る]

空胎日数

空胎日数とは、雌牛が分娩してから人工授精を行い受胎するまでの期間のことです。人工授精の際に受胎しなかった場合は、空胎日数が長くなり、分娩と分娩の間隔も延長します。適切な間隔で分娩を管理することが、生産性の向上につながります。[研究の内容・意義へ戻る]

遺伝的能力評価

上記の乳用牛群検定事業により収集された記録を用いて、(独)家畜改良センターが個体の遺伝的な能力を評価します。乳牛を総合的に改良する指数(NTP)や、乳量、乳成分、体型、繁殖性など多くの項目について、当該個体を供用したときにどの程度の遺伝的な能力向上が見込めるかを表した評価値を公表しています。評価値は、種雄牛については「乳用種雄牛評価成績」において公表され、精液を供給する事業体によって広く通知されます。酪農家は種雄牛のパンフレット等に掲載された評価値を基に精液を選ぶことができます。雌牛については「牛群改良情報」として、検定に加入している酪農家に通知され利用されます。[今後の予定・期待へ戻る]

発表論文

A. Nishiura, O. Sasaki, T. Tanigawa, A. Kubota, H. Takeda and Y. Saito. Prediction of energy balance from milk traits of Holsteins in Japan. Animal Science Journal. 2022. 93:e13757.https://doi.org/10.1111/asj.13757

A. Nishiura, O. Sasaki, T. Yamazaki, S. Yamaguchi, K. Hagiya, S. Nakagawa, H. Abe, Y. Nakahori, Y. Saito, R. Tatebayashi and Y. Masuda. Genetic relationship of energy balance predicted from milk traits with fertility in Japanese Holsteins. Animal Science Journal. 2024. 95:e13968.https://doi.org/10.1111/asj.13968