開発の社会的背景

乳用牛および肉用牛の生産現場では人工授精に加えて黒毛和種の体外受精卵移植の活用が拡大しています。その一方で、移植した体外受精卵による受胎率は40%程度に留まっており、不受胎による農家の経済的損失の軽減のためにも、体外受精卵の品質向上が重要となっています。受精卵の品質評価基準として発生速度に基づく「四指標」が提案されています。同じような形態をもつ体外受精卵であっても、四指標に従って厳しく選別することにより受胎率が20%~30%改善されるとの報告があります。そこで厳しい選別を実施することなく受胎率を向上させるためには、四指標達成受精卵の比率を高める培地の開発が必要です。

ウシ受精卵用培地については、1980年代終盤~1990年代前半には卵管上皮細胞を利用する培地が研究されていました。卵管は体内で受精が起こる場所であることから、受精卵の発生を促進する分泌物の存在が想定されており、実際に卵管上皮細胞を培養した培地(馴化培地)で発生の促進が確認されました。その後、2000年代以降は組成の明らかな合成培地が主流となりましたが、近年、卵管上皮細胞由来の小胞(エクソソーム3) )に発生促進効果が認められたとする報告があり、馴化培地に再び注目が集まっています。

しかし、馴化培地をウシ受精卵の生産に利用するためには、卵管上皮細胞の寿命による死滅や卵管上皮細胞の採取が難しいことがボトルネックになっていました。

研究の経緯

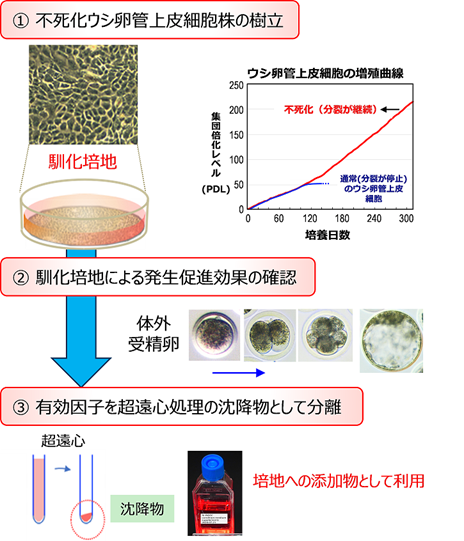

今回、受精卵の発生を促進するウシ卵管上皮細胞由来のエクソソームに着目し、その半永久的な供給源とするための不死化卵管上皮細胞株の樹立と樹立された細胞由来の馴化培地の量産に取り組みました。そして、その培地が体外受精卵に与える効果を確認しました。

細胞の寿命は、染色体の末端に位置するテロメア構造4) と呼ばれる特殊なDNA鎖の状態に依存しますが、まれに寿命の問題が回避され、不死化細胞株として維持できる場合があります。農研機構では、卵管を研究する過程で、継代培養しているウシの卵管上皮細胞に不死化しているものがあることを見出し、単離に成功しました。この細胞株を得ることにより卵管上皮細胞の寿命を解決し、馴化培地の安定生産システムの開発を目指しました。

研究の内容・意義

ウシ体外受精卵の作出に適した馴化培地を安定生産できるシステムを開発しました(図1 )。

① 不死化ウシ卵管上皮細胞株の樹立

図1. 開発したシステム

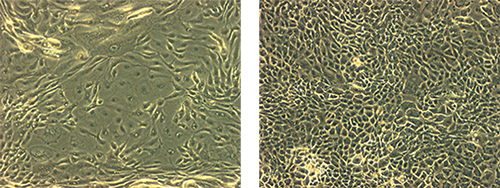

①-1 「不死化ウシ卵管上皮細胞株の樹立」図2 )。そのような細胞は「不死化した」と見なされます。途中、テロメアが短小化したものの、PDL120を超えてからはテロメア長が回復したため、高テロメラーゼ活性によって不死化されたものと考えられます。

図2. 不死化ウシ卵管上皮細胞の写真

①-2 「不死化ウシ卵管上皮細胞を用いた馴化培地の作製方法」修正KSOM5) )を加えて38° Cで2日間培養し、出来上がった培地を0.22μmフィルターでろ過滅菌して馴化培地としました。細胞を増やした一枚の培養皿を使った馴化培地の調製は3回までとしました。

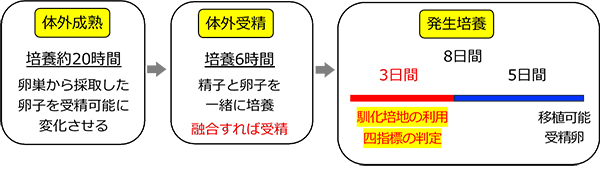

② 「馴化培地による発生促進効果の確認」図3 に示しました。

図3. ウシ体外受精卵の作出の流れと本成果の活用ポイント

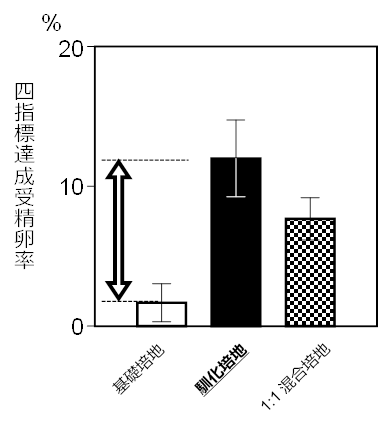

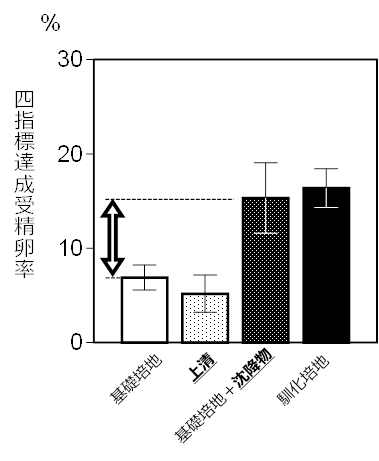

ウシ体外受精卵の受胎しやすさを判定する方法として、「高受胎性が見込める四指標」を用いました。借り腹へ移植できるようになった受精卵のうち、馴化培地で培養された受精卵は四指標を達成する率が基礎培地よりも高くなりました(図4 )。

図4. 馴化培地が体外受精卵の四指標達成に与える効果

③ 「有効因子を超遠心処理の沈降物として分離」図5 )。

図5. 馴化培地の沈降物が体外受精卵の四指標達成に与える効果

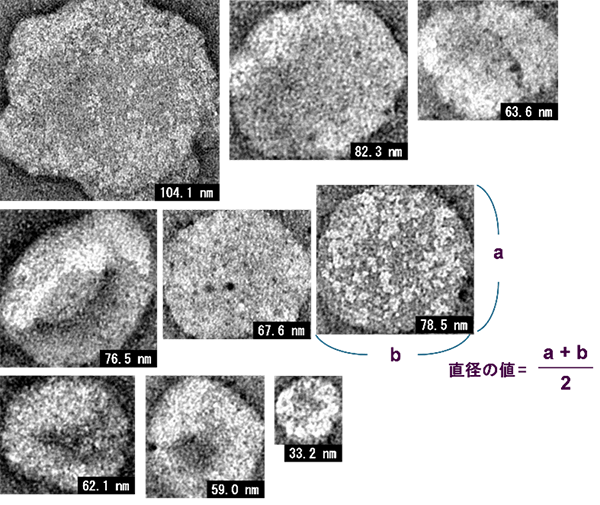

沈降物には超遠心処理で沈降する程度のサイズと比重をもつ物質が含まれていると考えられます。例えばエクソソームです。実際に電子顕微鏡で観察すると、この沈降物(粒子)の形態を確認することができ(図6 )、粒子の直径である33~104 nmは一般的なエクソソームのサイズとほぼ一致していました。馴化培地は有用な分泌物質を含む反面、上清においては栄養因子の消費やアンモニア等の老廃物も含むなどマイナスの面があります。沈降物は有効成分を凝縮したものであり、マイナス面を取り除くと同時に、添加物として利用することで適用する機会が広がるというメリットがあります。

図6. 馴化培地の沈降物の電子顕微鏡画像

今後の予定・期待

沈降物に効果が認められたことから、培地への添加物としての利用に向けて開発を進めます。また、この沈降物は冷蔵保存(期間については現在検証中)によって効果が保たれることから、全国の体外受精卵の生産現場への配布も可能です。本馴化培地生産システムを実用化し、体外受精卵の生産者によって現在使われている培地に混ぜるだけの利用しやすい添加物として供給することで、受精卵の品質向上による受胎率の向上が期待されます。

用語の解説

馴化培地

通常の培地は、塩類・糖類・アミノ酸・ビタミン等の組成がそれぞれ決められており、どのような培地もほぼ規格化されています。細胞の種類や目的に応じて血清など生体由来の成分が添加されます。細胞を培養すると、培地中に細胞から様々な物質が分泌されます。細胞の代謝産物とともに特定の細胞だけが分泌するホルモンや成長因子等も放出されます。その後、細胞が取り除かれ、細胞由来の成分でカスタマイズされた培地は馴化培地と呼ばれます。[ポイントへ戻る]

四指標

体外受精卵を選別する際に、形態だけでなく発生後の速度を元にして評価する指標のこと。受胎成立に深く関連していると判明した発生様態のうち、受精後2日間で観察される4つの変化。[概要へ戻る]

エクソソーム

膜タンパク質や接着分子、酵素類のみならずmiRNAやmRNAを含んでおり、胚や配偶子も含め、細胞間の情報伝達を担う細胞内の小胞のこと。[開発の社会的背景へ戻る]

テロメア構造

染色体の末端に位置するテロメアは末端を保護する機能を持っていますが、細胞が分裂するたびにテロメア長が短くなるため、いずれは分裂不可能となります。生殖細胞やがん細胞など、細胞分裂が永く続く細胞ではテロメラーゼと呼ばれる酵素の働きでテロメアが延長されるために寿命の問題は回避されます。生殖細胞のような特異な細胞でなくとも、まれにテロメラーゼの活性が高い細胞が生じることがあります。[研究の経緯へ戻る]

修正KSOM

マウスの受精卵用に開発された培地で、後にウシ受精卵の培地としても優れていることが確認されたもの。KSOMはpotassium(K、カリウム)simplex optimized mediumの略で、カリウム濃度に特徴をもち、簡単かつ最適化された組成の培地であることを表しています。[研究の内容・意義へ戻る]

発表論文

Norikazu MIYASHITA, Satoshi AKAGI, Tamas SOMFAI, Yuji HIRAO. Serum-free spontaneously immortalized bovine oviduct epithelial cell conditioned medium promotes the early development of bovine in vitro fertilized embryos. The Journal of Reproduction and Development. 70号1巻: 42-48. 2024年2月19日.doi: 10.1262/jrd.2023-031.