プレスリリース - 複数個体を一括して抽出したサンプルにおけるDNA量の個体差に対処する -

農研機 構宇都宮大 学京都大 学

ポイント

農研機構と宇都宮大学、京都大学は、複数の生物個体から一括で抽出されたDNAサンプルに含まれる各個体由来のDNA量のばらつきを確率として表現することで、野外の生物集団における対立遺伝子の頻度を推定する統計モデルを開発しました。本成果を定量PCRや量的DNAシーケンシング等の遺伝子診断技術に適用することで、個体別診断よりも少ない検査回数で、薬剤抵抗性害虫や外来種の蔓延状況を高精度に把握できます。

概要

野外の生物集団において、在来生物種と交雑の恐れがある外来種や、害虫の殺虫剤抵抗性系統がどの程度の比率で存在するかを把握するために、各個体からDNAを抽出してPCR検査等で遺伝子型を決定する、個体別遺伝子診断が従来行われてきました。しかし、比率を知りたい対立遺伝子(アリル1) )をもつ個体が集団中に稀にしか存在しない場合は、推定精度を保つために数十~数百個体以上を診断する必要がありました。そこで実験操作の回数を減らすため、数個体ずつまとめてDNA抽出された「バルクサンプル(混合DNA溶液)」による診断で、対立遺伝子頻度を推定する方法が模索されてきました。

バルクサンプルのDNA含有量や、対立遺伝子ごとの含有比は、定量PCR2) や量的DNAシーケンシング3) 等の手法によって測定できます。もし各個体が同じ量のDNAを持つならば、バルクサンプル中のDNAの比率は、そのままバルクサンプルに含まれる個体の遺伝子構成を示します。しかし現実には、各個体の体を構成する細胞の数によってDNA量が異なることに加え、DNA量は死後の分解によっても減少します。そのためトラップで捕獲した個体からバルクサンプルを作ってDNA量の比を測定すると、野外の個体の存在比から大きくずれる場合があります。

農研機構、宇都宮大学、京都大学の研究グループは、各個体から得られるDNA量のばらつきを「ガンマ分布」という確率分布で近似することにより、生物集団における対立遺伝子の比率を、その推定値がどの程度確からしいかの指標(信頼区間)とともに推定できる統計モデルを開発しました。複数のバルクサンプルが用意され、その各々が何個体から構成されるかが分かっていれば、適用が可能です。

本モデルを定量PCR解析に適用して、対立遺伝子の比率とその信頼区間を簡便に求められるようにするべく、フリーの統計解析環境であるRのためのパッケージ "freqpcr" を開発し公式サイトで配布しています(https://cran.r-project.org/package=freqpcr )。すでに本パッケージは、ミカンハダニにおける殺ダニ剤抵抗性遺伝子の地域分布パターンの解析をはじめ、野外で稀な遺伝子の存在比率をより少ない検査回数で高精度に推定する目的で活用されています。また農業害虫のみならず、希少生物種の保全や外来種・系統の侵入警戒を目的としたモニタリングなどにも役立ちます。

関連情報

予算 : 農林水産省委託プロジェクト「ゲノム情報等を活用した薬剤抵抗性管理技術の開発」

問い合わせ先など

研究推進責任者 :

農研機構 植物防疫研究部門 所長眞岡 哲夫

研究担当 者 :

同 果樹茶病害虫研究領域 主任研究員須藤 正彬 山村 光司 山中 武彦 園田 昌司 刑部 正博

広報担当 者 :

農研機構 植物防疫研究部門 渉外チーム長松下 陽介

詳細情報

開発の社会的背景

遺伝子診断は、生物を扱う現代の学問および産業の基盤をなす技術です。農業分野では殺虫剤への抵抗性アリル(対立遺伝子)を持つ害虫が、地域の害虫集団に存在する頻度が剤の使用可否の判断基準となります。生物多様性の保全においても、在来種の生息地に外来種の(あるいは同種の別地域から侵入した系統に由来する)アリルが含まれる割合を知ることは、優先すべき保全対象地域の決定や交雑リスクの算定に重要です。生物の進化や地理的分布を研究対象とする分子系統学や生物系統地理学といった分野もまた、DNAを構成する塩基に現れる多型の頻度を調べることで、種が過去に分岐した過程を明らかにしてきました。

あるアリルが生物集団に存在する頻度を調べるために、各個体からDNAを抽出し、PCRなどの実験手法を用いて遺伝子型を決定する、個体別遺伝子診断が主に用いられてきました。しかし問題のアリルが数%を下回るほどの低頻度でしか存在しない場合、たとえば抵抗性発達の初期段階で抵抗性アリルを検出するには、1か所で数百を超える検査個体数を要することもあり、個体別遺伝子診断には大きなコストが掛かることが課題でした。

研究の経緯

個体別遺伝子診断のコストは野外での採集労力と、DNAを抽出・検査する人手や試薬、消耗品の費用に大別されます。採集労力を下げるために、農業害虫ではフェロモンや光で虫を集め、粘着板トラップなどで捕集する手段が用いられてきました。検査回数の削減手段としては、複数個体から一括でDNAを抽出して得た混合DNA溶液(以下、バルクサンプル)の活用が試みられています。

定量PCRや量的DNAシーケンシングといった手法で、バルクサンプルに含まれるアリルごとのDNA量を計測すれば、その割合がアリル頻度の推定値(点推定値)に一致します。しかし各個体から抽出されたDNA量が大きな振れ幅を持つため、推定値の確からしさ(信頼区間)を求めることが困難でした。そこで本研究ではバルクサンプル中のアリル存在量から、当該アリルが野外集団に存在する頻度の信頼区間を求める手法として、1個体から得られるDNA量のばらつきを確率分布で表現する統計モデルを構築しました。

研究の内容・意義

生物集団に特定のアリルが占める頻度を知る基本的な手段は個体別遺伝子診断です。対象アリルの塩基配列に相当するDNAの有無を、PCR増幅して検知する手法がしばしば用いられます。遺伝子診断を個体別に行うにせよバルクで行うにせよ、まず生息場所から多数の個体をランダムに採集します。

個体別遺伝子診断では、当該アリルが全採集数に占める割合を直接調べた値が、集団のアリル頻度の推定値となります。推定値が収まる信頼区間も、二項分布4) という確率分布で容易に計算できます(図1 )。なお単数体生物では、各個体は一種類のアリルしか持たず、PCR増幅の有無で遺伝子型が分かります。多くの動物は2倍体なので、検出したいアリルと他のアリルを併せ持つ個体(ヘテロ接合体)も現れますが、各々のアリルを対象にPCR検査を行えば、個体の遺伝子型を把握できます。

測定したいアリルが低頻度と予想される場合に、検査コストを抑えるために個体別ではなく複数個体まとめてDNAを抽出し、バルクサンプルとして分析する手法が用いられます。バルクサンプルに通常のPCRを行うと、最低1個体でも当該アリルが含まれるか、全く含まれないかの判別しかできないため、代わりに定量PCRや量的DNAシーケンシングで、アリルごとのDNA含有量を直接測定します(図1右側 、図2 )。各個体のDNA収量が一定であれば、この測定値はバルクサンプルにおいて、各アリルを持つ個体数(単数体生物の場合)に比例するはずです。

しかし実際のバルクサンプルでは、各アリルのDNA量は、個体数に比例した期待値の周りにランダムにばらつきます。1個体の生物が持つDNA量が一定でなく、生体を構成する細胞の数(個体の大きさや齢期)に応じて異なるためです。またトラップ上に捕獲された生物個体は、死亡した時点から体内でDNAの分解が始まります。長期間の設置後にトラップを回収すると、死亡後の日数に応じて分解度が異なる個体が混在し、DNA収量の振れ幅はさらに大きくなります。これらの関係を数学的に厳密に表現すると、アリル頻度の信頼区間を求める際の計算量が増大してしまう難点がありました。

そこで本研究では、個体あたりのDNA収量をガンマ分布(図3 )という確率分布で近似する統計モデルを提案しました。集団のアリル頻度と、バルクサンプルにおけるアリル含有量の測定値の関係(図1 )は、バルクサンプルを構成する個体数(二項分布モデル)と、DNA収量(ガンマ分布モデル)の両方を考慮して立式されます。

なお実験操作も、DNA量の偏りや測定誤差を生じる原因となります。偏りや誤差の形は遺伝子診断の手法によって異なるため、量的シーケンス(発表論文1 )と定量PCR(発表論文2 )の各手法について、フリーの統計解析環境であるRを用いて集団のアリル頻度の推定値とその信頼区間を計算するパッケージを個別に開発しました。とりわけ定量PCRに対応するよう作成した "freqpcr" は、R言語の公式なパッケージ配布サイトである CRAN でも公開されています。

今後の予定・期待

"freqpcr" が農業分野で活用できる例として、害虫であるミカンハダニにおけるキチン合成酵素阻害剤抵抗性遺伝子の地理的分布の解析に適用し、抵抗性遺伝子を持つ系統が九州の一部に局在することを明らかにしました(Tadatsu et al. 2022 Pest Management Science , DOI: 10.1002/ps.7021)。地域ごとに複数個体のハダニを採集し、一括抽出したDNAに対し、定量PCRを用いて測定した抵抗性遺伝子頻度を当初は点推定値で示していましたが、 "freqpcr" が開発され、遺伝子頻度の信頼区間を統計上の根拠と共に示せるようになりました。

生物1個体からのDNA収量をガンマ分布で近似するアイデアは、幾つかの先行研究に存在しますが、本研究で提示したモデルでは、生体において各個体のDNA量がほぼ平均値に等しい場合から、トラップ上の死骸、さらに体外に放出されたDNA(環境DNA)のようにDNA量に大きな個体差がある場合まで、単一の確率分布で柔軟に表現できます。

動物、植物、昆虫を対象とした野外での生態・疫学調査のための、個体を対象とした採集に限らず、生物集団の遺伝子頻度をバルクサンプルから定量する、様々な用途に適用可能です。たとえば実験室での微生物培養においてサイズの異なる複数コロニーがカウントされ、一部が変異株であるとき、これを懸濁した溶液からでも、ガンマ分布を仮定すれば本モデルにより遺伝子頻度を区間推定できると考えられます。パッケージはオープンソースで公開されているため、アリル頻度推定を必要とする、あらゆる生物関連分野の検査キットや分析機器、解析プログラムに本モデルを組み込めます。

用語の解説

アリル(対立遺伝子)

生物の形や性質を決める遺伝子情報は、DNAを構成するポリヌクレオチド鎖上の特定の位置(遺伝子座)にある、塩基の配列として保持されています。塩基が別の種類に置き換わると、同種の生物であっても形や性質の異なる個体が現れるようになります。同一遺伝子座上に異なる塩基配列を持つ個体が、種内に混在するとき、異なる型の遺伝子それぞれを対立遺伝子(アリル)と呼びます。[概要へ戻る]

定量PCR(Polymerase Chain Reaction、ポリメラーゼ連鎖反応)

特定の配列を持つDNAの断片を複製する化学反応がPCRです。増やしたいDNA配列の端に、相補的な塩基配列を持つ短い一本鎖DNA(プライマー)を結合させ、これを起点にDNA合成酵素を作用させると、1回の反応で約2倍ずつDNA量が増幅されます。一定の濃度に達するまでに要した増幅回数から、反応液中に当初存在していたDNA量を逆算する手法が定量PCRです。また、複数のアリルのうち一種類だけ結合・増幅するようにプライマーの配列を工夫することで、アリル頻度を測定できます(図2 を参照)。[概要へ戻る]

DNAシーケンシング技術を用いたDNA量の測定(量的DNAシーケンシング)

以前より用いられているDNAシーケンシング(サンガー法)はDNAの塩基配列を、通常は定性的に調べるものです。ただしシーケンサーの機器内では、4種類の塩基(アデニン、グアニン、シトシン、チミン)がそれぞれ発する蛍光強度を測定しています。異なる遺伝子型の複数個体が混合されたDNA溶液、すなわちバルクサンプルをシーケンサーに掛けると、蛍光のピーク高からアリルの含有比を簡易的に測定でき、この手法を量的DNAシーケンシングといいます。[概要へ戻る]

二項分布

アリル頻度が p (0 ≦ p ≦ 1)である生物集団(単数体生物とします)から n 個体を採集したとき、うち当該アリルを持つ個体の数であるm は二項分布 B(n , p ) という確率分布に従います。採集数 n が極めて多ければp = m / n とみなせますが、実際の採集数は有限であるため p の推定値には不確かさが伴います。このような推定値が収まる妥当な幅を、確率分布(ここでは二項分布)を用いて計算することを区間推定といいます。[研究の内容・意義へ戻る]

発表論文

Sudo M, Yamamura K, Sonoda S, Yamanaka T (2021). Estimating the proportion of resistance alleles from bulk Sanger sequencing, circumventing the variability of individual DNA. Journal of Pesticide Science 46(2): 1-8.(オープンアクセス)https://doi.org/10.1584/jpestics.D20-064

Sudo M, Osakabe M (2022) freqpcr: estimation of population allele frequency using qPCR ΔΔCq measures from bulk samples. Molecular Ecology Resources 22 (4) 1380-1393.(オープンアクセス)https://doi.org/10.1111/1755-0998.13554

参考図

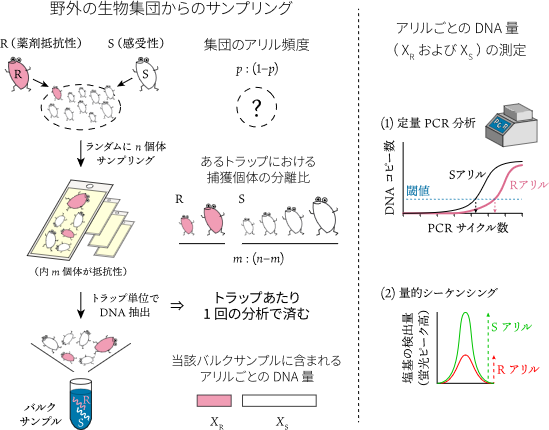

図1 野外の生物集団からのサンプリング

(左)ある単数体生物の集団が、薬剤抵抗性のアリル(R)を頻度 p で持っており、残りの 1−p が感受性アリル(S)だったとします。粘着板トラップでn 個体を採集したとき、抵抗性個体がm 個体含まれる確率は二項分布で表せます。このトラップから一括抽出されたDNA溶液(バルクサンプル)に含まれる、アリルごとのDNA量(X R , X S )は m 個体ないし n −m 個体分の合計量です。(右)アリルごとのDNA量を測定して比率を求めるために、定量PCR分析の増幅サイクル数(Cq値:図2 に詳細)や、量的DNAシーケンシングの塩基検出量といった指標が用いられます。トラップあたり1回の分析でよいため労力を削減できますが、DNA量の個体差があるため含有比の測定値が m : (n −m ) とは厳密には一致せず、統計理論(図3 )に基づいた補正が必要となります。

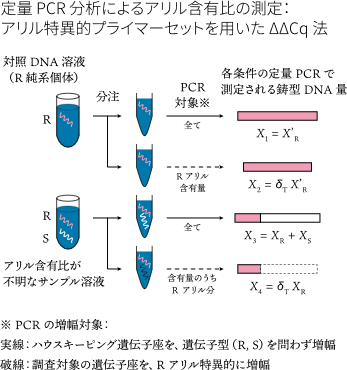

図2 定量PCR分析によるバルクサンプルのアリル含有比の測定

本研究の発表論文2 で開発した "freqpcr" パッケージでは、バルクサンプルに含まれる2種類のアリル(RとS、あるいはRとそれ以外)の比率を求めるために、幾つかの定量PCR手法を利用できます。代表的な手法が、アリル特異的プライマーセットを用いたΔΔCq法(Maeoka et al. 2020 Applied Entomology and Zoology , DOI:10.1007/s13355-020-00686-7)です。アリルの含有比が不明な「検査サンプル」の他に、Rアリルだけを持つことが分かっている純系個体から抽出したDNA溶液を、「対照サンプル」として用意します。検査サンプルと対照サンプルの各々をさらに二分割し、1つは対象とする遺伝子座上の、Rアリルだけを増幅するプライマーセットでPCR増幅します。もう1つはサンプルのDNA濃度の基準とするために、遺伝子型に係わらず体内の存在量が安定している遺伝子(ハウスキーピング遺伝子)を増幅します。これら4つの測定値 X 1 ~X 4 から計算される (X 4 / X 3 ) / (X 2 / X 1 ) に相当する指標(ΔΔCq 値)が、およそRアリルの含有比の近似である X R / (X R + X S ) となります。さらにfreqpcrを用いることで、バルクサンプルが取られた個体群における、Rアリル頻度の信頼区間を推定できます。

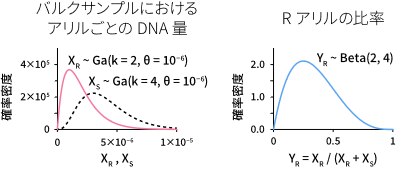

図3 バルクサンプルのアリル含有量やその比率の確率分布による表現

(左)生物の1個体から得られるDNAの量は、理論上あらゆる正の値を取ります。この量を簡便に表現できるのが、ガンマ分布という確率分布です。たとえば1個体分のDNA量が形状母数 k = 1 のガンマ分布に従うと仮定します。バルクサンプルが2個体のRと4個体のSで構成される場合、2個体分のRアリルの合計含有量である X R は形状母数 k = 2 のガンマ分布、4個体分のSアリルである X S はk = 4 のガンマ分布で表現できます。(右)さらに、このバルクサンプルに含まれるRアリルの比率であるY R = X R / (X R + X S ) は、ベータ分布という確率分布に従います。2つのガンマ分布の代わりに1つのベータ分布で式を表すことで、コンピュータによるアリル頻度推定が高速になります。