社会的背景と研究の経緯

クリタマバチ(図1A )は1940年代に日本への侵入が確認されたクリの害虫で、クリの新芽に産卵することで「虫こぶ5) 」(図1B )を作ります。虫こぶが多数作られると樹勢が弱り、減収や枯死に繋がります。1960年代半ばには、クリが分布していない沖縄県を除く日本全国に分布を広げ大きな被害をもたらしました。

クリタマバチは一生のほとんどを虫こぶの中で過ごすため、農薬散布による殺虫は困難です。そのため、クリタマバチに耐性を持つクリ品種が育成されましたが、その耐性を打ち破るクリタマバチが出現し加害されるようになりました。このように防除が難航する中、クリタマバチの侵入源が中国であることが判明し(1975年)、これを契機に中国に生息する寄生蜂チュウゴクオナガコバチ(図1C )が有望天敵として見いだされました。

農研機構はクリタマバチによる被害沈静化を目指し、天敵寄生蜂・チュウゴクオナガコバチを中国から導入し、1982年春に、茨城県つくば市内にある農研機構敷地内で国内初の本格的な放飼を行いました。放飼後10年間の調査結果から、クリタマバチ防除は成功したと判断されました。本結果を受け、日本各地で国や県の事業としてチュウゴクオナガコバチが順次放飼されています。

こうしてクリタマバチの被害は日本国内において問題視されなくなったことから、クリの品種育成においてもクリタマバチ耐性付与から果実品質の改良に重点を置くことが進められ、渋皮が簡単に剥ける「ぽろたん」等の育成につながっています。また、2002年にはクリタマバチがイタリアへも侵入したため、欧州全域のクリ産地でも深刻な問題となりましたが、日本でのこれまでの成果をもとに、日本で採集されたチュウゴクオナガコバチが2005年にイタリアへ導入・放飼されています。

このようにチュウゴクオナガコバチの放飼はクリの生産現場で多大な効果を上げましたが、その後も本防除法の効果の長期的な持続性を検証するために、2023年まで放飼地点におけるクリタマバチの被害調査とチュウゴクオナガコバチの発生調査を引き続き行うことにより、防除効果を確認しました。

図1 虫と虫こぶの写真

研究の内容・意義

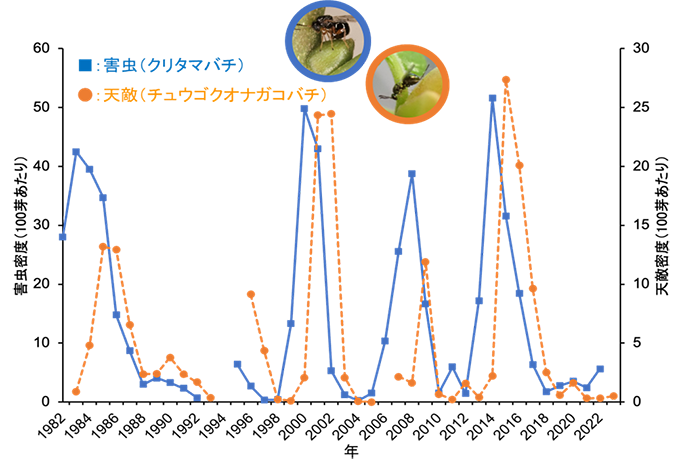

今回、放飼後40年間におよぶ継続的な調査結果を用いて、天敵放飼地点の害虫(クリタマバチ)密度と天敵(チュウゴクオナガコバチ)密度を指標として各々の数の年次変動を解析し検証しました(図2 )。その結果、最初の10年でクリタマバチの密度は速やかに減少していましたが、その後の30年間で3回の密度の上昇が認められました(2000年、2008年、2014年)。しかし、これらのクリタマバチ増加に連動するようにチュウゴクオナガコバチが速やかに増加しました。これによりクリタマバチも速やかに減少して被害が抑制される現象が3回とも認められました。つまり害虫であるクリタマバチが高密度で維持、蔓延することはなく、天敵であるチュウゴクオナガコバチにより長期的に制御されていることが明らかとなりました。

今回用いられた伝統的生物的防除は、クリタマバチに限らず永続的な防除効果を狙うものですが、これまでは天敵導入・放飼後数年間の防除の成否のみが注視され、長期的調査に基づいた防除効果の持続性評価はありませんでした。本研究において、農薬による防除が困難で、耐虫性品種に対して加害性を獲得したクリタマバチを、チュウゴクオナガコバチの導入により防除できること、クリタマバチが低密度になる期間もチュウゴクオナガコバチは低密度で維持されており、1回の放飼で長期にわたりクリタマバチ密度を制御できることを明示しました。

図2 クリタマバチとチュウゴクオナガコバチの長期動態

今後の予定・期待

本成果により、チュウゴクオナガコバチによるクリタマバチ制御が長期間持続していることが明らかになったため、今後もクリタマバチによる被害を心配することなくクリを安定的に生産できることが期待されます。

また、クリタマバチ制御の長期持続性については、本寄生蜂が2005年にイタリアへ導入・放飼されたことから、イタリアはじめ欧州全域のクリ生産関係者の間で関心は高く、本研究成果は欧州での将来を予測するうえでも注目されます。

用語の解説

天敵寄生蜂

ある生物を捕食や寄生によって殺す他の生物のことを天敵と言いますが、そのうち特に害虫防除に利用されうる、害虫に寄生し最終的に殺虫する蜂のことを指します。[ポイントへ戻る]

チュウゴクオナガコバチ

体長2~3 mm、体色は金属光沢のある濃緑色の蜂(ハチ目オナガコバチ科)。クリの害虫クリタマバチに寄生します。もともと中国に生息しており、産卵管を守る鞘(産卵管鞘)が長いことから、このような名前(和名)が付けられました。[ポイントへ戻る]

クリタマバチ

体長約2 mm、体色は黒色の蜂(ハチ目タマバチ科)。クリをはじめクリ属に寄生し、新芽に虫こぶを形成させることで、結実量減少や樹勢低下を引き起こします。1940年代に中国から日本に侵入したクリの害虫です。[ポイントへ戻る]

伝統的生物的防除

海外から侵入した農業害虫を防除するために、害虫の原産地から有力な天敵を導入・放飼して永続的な被害抑制効果を狙う防除法のこと。害虫の侵入直後は被害の沈静化が最優先となるため、長期的な調査はほとんどありません。[ポイントへ戻る]

虫こぶ

植物体に昆虫などが産卵寄生し、その刺激による異常発育で形成される癭(こぶ)のこと。「虫癭」と書きますが「むしこぶ」とも「ちゅうえい」とも読まれます。また「ゴール(gall)」と呼ばれることもあります。[社会的背景と研究の経緯へ戻る]

発表論文

Seiichi Moriya, Masakazu Shiga, Ishizue Adachi, Hidenari Kishimoto, Koji Mishiro, Fumio Ihara, Masahiro Yamanaka, Takeshi Shimoda, Kaori Yara "Long-term influence (1982 - 2023) of the introduced parasitoid Torymus sinensis (Hymenoptera: Torymidae) on the invasive pest, the chestnut gall wasp Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera: Cynipidae), at a starting point of the classical biological control in Japan"Applied Entomology and Zoologyhttps://doi.org/10.1007/s13355-023-00847-4

研究担当者の声

植物防疫研究部門 果樹茶病害虫防除研究領域屋良佳緒利

天敵放飼当時、私はこのような虫達がいることもクリが大被害を受けていることも知らない都市部に住む中学生でした。今回、農研機構の先輩方が永年に渡り取得したデータを再解析する機会に恵まれた幸運に感謝しています。今後、もし新たな侵入害虫が問題になった場合にも、本成果は役立つと思っています。

写真:チュウゴクオナガコバチを放飼している発表論文の第一著者、守屋成一博士(元職員)(1982年撮影)