開発の社会的背景

近年、外来カミキリムシの被害が日本各地で相次いで報告されています。国際自然保護連合(IUCN)により「世界の侵略的外来種ワースト100」に選定されるほどの被害を及ぼすツヤハダゴマダラカミキリ(図1左 )は、2020年ころから急激に目撃報告が増加し始めました。

2024年9月時点で本種の発生は14都県にまで広がり、発生都県内の被害地点数も増加しています。本種のような生木を好むカミキリムシに寄生されると、寄主木は樹勢が衰え最終的に枯死に至ります(図1右 )。本種による日本での樹木被害は今のところ主にカツラ科、ニレ科、トチノキ科、ヤナギ科(カツラ、アキニレ、トチノキ、ヤナギ)等の街路樹や公園の木です。なお、海外ではバラ科のリンゴ樹にも被害があるとの報告がありますが、日本の果樹に関して本種が選好性を持つのかなど、基礎的な知見がないことから、室内試験において、ツヤハダゴマダラカミキリの樹種選好性を評価しました。

研究の経緯

ツヤハダゴマダラカミキリは多くの樹種を寄主とすることが知られており、被害地域において果樹に寄生されることが懸念されました。現在のところは、本種による街路樹の被害が発生している地域の果樹園等での果樹に対する被害は報告されていませんが、在来のゴマダラカミキリ3) はカンキツやブルーベリーなどの果樹害虫であることから、近縁種のツヤハダゴマダラカミキリも同様に果樹に被害を与える可能性が考えられます。

本種は特定外来生物に指定されており、果樹園等の野外条件下で直接実験的に寄生させることは困難です。このため、外来生物法に基づいて飼養許可を得て、室内実験で果樹への寄生の可能性についての知見を得る方法を検討しました。樹に被害を及ぼすのは樹皮下を食害する幼虫です。樹皮下に産下された卵から孵化した幼虫は、いったん寄生に成功したのちは成虫になるまで他の木に移動することはありません。つまり、産卵を担うメス成虫が産卵場所を選定していることに着目しました。これまでに私たちは、在来のゴマダラカミキリ成虫が寄主の切枝のにおいに誘引されることを発見し、加えて、成虫の摂食選好性が羽化後初めて摂食する樹種に影響されることなどを明らかにしてきました。そこでツヤハダゴマダラカミキリでは、まず、成虫は果樹枝のにおいに誘引されるのか、果樹枝への摂食選好性および産卵選好性は寄主植物のカツラと比べてどうなのか、について調べることにしました。枝のにおいに対する誘引性を明らかにすることで、遠距離から飛来する可能性がわかり、成虫の摂食選好性を明らかにすることでその樹種上での滞在時間(摂食中はその場にとどまる)が計れます。そして産卵選好性を明らかにすることでメス成虫が産卵する樹種の好みがわかります。これらはそれぞれ個別の結果で判断するのではなく、一連の行動として総合した判断が必要となります。

研究の内容・意義

調査対象とする日本のバラ科果樹の樹種を選定海外で被害の報告のあるリンゴとナシが属するバラ科の果樹のうち、日本の農業上重要な果樹であるリンゴ、ナシ、モモ、ウメ、オウトウを選定し、寄生の可能性を調べることにしました。なお、試験には野外のカツラ樹から採集したツヤハダゴマダラカミキリ成虫を用いました。

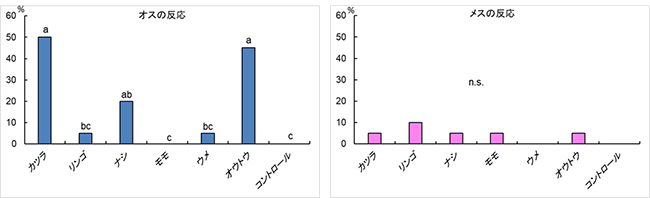

果樹枝の誘引性の生物検定室内において、空気の流れをコントロールした実験装置内に果樹枝を「におい源」としてそれぞれ単独セットし、風下に置いた成虫がにおい源に誘引されるか否かを調べました。その結果、オスに対してはオウトウとナシ枝に寄主植物のカツラ枝と同等の誘引性があることが明らかとなりました(図2 )。一方、メスについては、カツラ枝にも果樹枝にも誘引されないことが明らかになりました。メスが遠方から枝のにおいに誘引されて飛来する可能性は低いことが示されました。

図2 果樹枝の誘引性

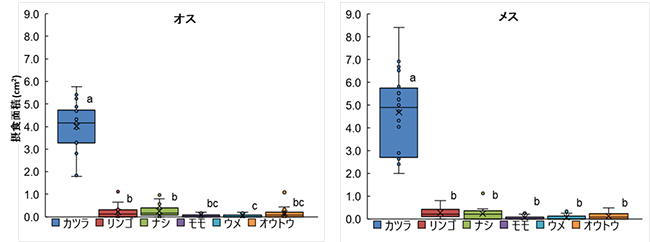

果樹枝の摂食選好性及び産卵選好性を本来の寄主植物と比較プラスチックケース内で、寄主カツラ枝と果樹枝5種を同時に並べて成虫に与えて摂食面積を比較する生物検定を実施したところ、オスもメスも果樹枝はカツラ枝と比較して有意に少ない摂食量でした(図3 )。この結果からは、野外でカツラなどの好適寄主樹が植えてある近くの果樹はあまり摂食されないということが想定されます。つまり、果樹枝上では成虫が滞在する時間はカツラ枝と比べて少なく、そこでメスとオスが出会って交尾~産卵に至る機会も少ないと予想されます。

図3 果樹枝の摂食選好性

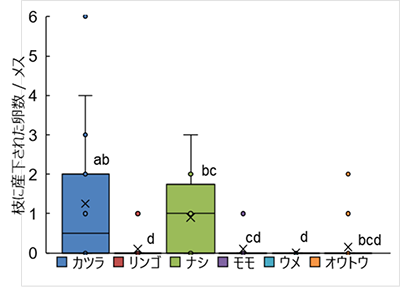

図4 )。また、リンゴおよびモモ、オウトウ枝に産卵する個体はわずかに認められましたが、ウメ枝ヘ産卵する個体は全くいませんでした。

図4 果樹枝の産卵選好性

室内試験でのツヤハダゴマダラカミキリの樹種選好性について産卵選好性の結果から、試験した果樹のうちナシ枝に寄生する可能性がありそうに見えますが、低い誘引性および低い摂食選好性と合わせて総合的に判断すると、本種による寄生の可能性は低いと考えられます。また、ウメについては産卵する個体がいなかったため、寄生される可能性は非常に低いと考えられます。しかし、野外において、寄生される可能性は皆無ではないため、本種の被害地域や隣接する果樹栽培地では本種による果樹被害が疑われる兆候4) がないか注意深く見守ることが推奨されます。

今後の予定・期待

本研究ではツヤハダゴマダラカミキリによる被害の報告が海外ではバラ科果樹しかないことから、日本のバラ科果樹に絞って試験しましたが、他の果樹等もこの室内検定法で樹種選好性を調べることが可能です。本研究ではカツラから採取した虫を用いて試験を行いましたが、他樹種から採取した場合は異なった選好性を示す可能性があることに留意が必要です。相次いで日本国内への侵入が確認されたカミキリムシは、外来種として海外でも問題となっています。国内の農林産業において、すでに大きな被害を与えているもの、与える可能性が高いものが含まれます。これら樹木にとって脅威となるカミキリムシの寄生の可能性を把握しておくことが、果樹生産者をはじめとする農林業関係者が「被害の兆候の確認」に基づき迅速に「防除手段をとる」ために必要です。

2024年現在、本種は街路樹や公園といった場所での被害が顕著ですが、今回用いた生物検定法は農林水産分野のみならず、日本の樹木への侵略的外来種の寄生の可能性を判断する基礎情報を得るツールとして役に立ち、都道府県の公設試等が樹木被害を予測して注意喚起や防除に貢献することが期待されます。

用語の解説

選好性

複数の選択肢の中から実際に行動として好んで選ばれる確率のことをいいます。高い選好性=選ばれる確率が高い、となります。[ポイントへ戻る]

穿孔(せんこう)性害虫

幼虫が樹皮下や果実内に入り込んで摂食する害虫をいいます。樹皮下を摂食するものは、樹勢を弱らせ、場合によっては枯死させます。主にコウチュウ目、ハエ目、チョウ目およびハチ目に属するものが知られています。[概要へ戻る]

ゴマダラカミキリ

日本全土に分布する在来のカミキリムシで、非常に広範な寄主範囲をもちます。農業上は、カンキツ類などの果樹における害虫として知られています。形態的にツヤハダゴマダラカミキリと類似しています。見分け方については以下のサイトを参照してください。https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/higai/attach/pdf/sonota_R5-1.pdf [研究の経緯へ戻る]

本種による被害が疑われる兆候

本種が樹木に寄生している場合、以下のような症状が見つかります。①樹皮表面に産卵痕(メスは直径1センチ程度の丸い噛み傷の中心に産卵)、②産卵痕から細かい糞と木屑の混じったフラスの排出(幼虫が排出)、③幹や枝に脱出孔(直径1センチ程度の丸い穴で成虫が脱出した穴)、④上部の枝から枯れる、樹勢が弱る。[研究の内容・意義へ戻る]

発表論文

Hiroe YASUI, Nao FUJIWARA-TSUJII, Soichi KUGIMIYA, Kazuki SHIBUYA, Koji MISHIRO, and Nami UECHI (2024) Anoplophora glabripennis , an invasive longhorned beetle, has the potential to damage fruit trees in Japan. Scientific Reports 14:12708https://doi.org/10.1038/s41598-024-63548-0