開発の社会的背景

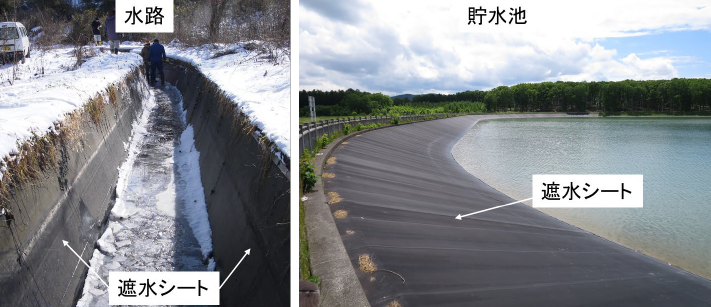

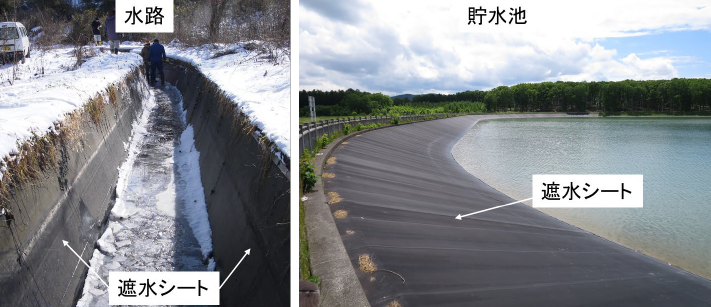

全国の農業用水路網の総延長は約40万km、農業用貯水池(ため池)は約20万箇所という膨大なストックを形成しています。これらを構成する土木材料の一部には、水密性を確保するために遮水シートが使われています(図1)。これらの施設の多くは建設から相当年数が経過しております。このため、今後、計画的な補修・補強や全面更新による機能保全が必要とされており、適時適切な工事及び維持管理のためにも、施設に使用されている各種土木材料の耐久性を明らかにする必要があります。

研究の経緯

農研機構農村工学研究部門の前身である農林水産省農業土木試験場では、1960年以降に欧米諸国でかんがい用、発電用、上工水用の貯水池で利用されてきた土木用遮水シートに早くから着目し、1967年、日本で初めて貯水池の遮水材として合成ゴム系遮水シート(ブチルゴム75%、EPDM5)25%)を適用する実証実験を開始しました(図2)。

施工後から定期的にサンプリング試験を行い、その結果を、学会、業界紙などに広く報告してきました。そして今回、曝露開始から50年を迎える2017年に貯水池底面からサンプリングを行い、遮水シートの物性値を明らかにし、初期値との比較を行いました。

研究の内容・意義

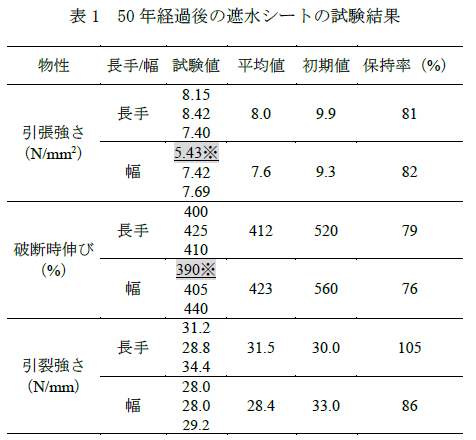

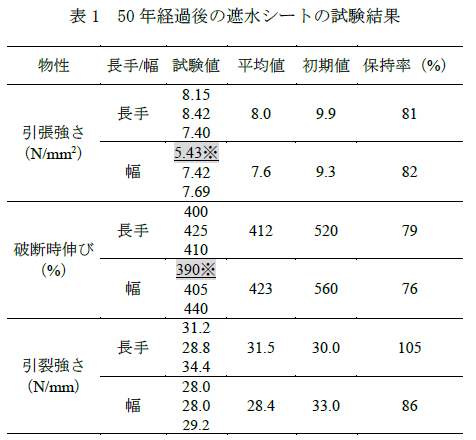

試験の結果は、表1に示すように、データにばらつきはあるものの、引張強さは長手方向8.0N/mm2(破断時伸び412%)、幅方向7.6N/mm2(破断時伸び423%)、引裂強さは長手方向31.5N/mm、幅方向28.4N/mmでした。これは、参考として土地改良事業設計指針「ため池整備」で示されている加硫ゴム系遮水シートの現在の品質規格(合成高分子ルーフィングシート JIS A 6008)と比較すると、破断時伸び(品質規格:450%)以外の項目(品質規格:引張強さ7.5N/mm2、引裂強さ 25N/mm)は、品質規格を満足し、概ねの機能性は保たれるという結果が得られました。なお、農研機構内の実験ため池において実際に50年間貯水し、ため池の貯水性能を維持しています。

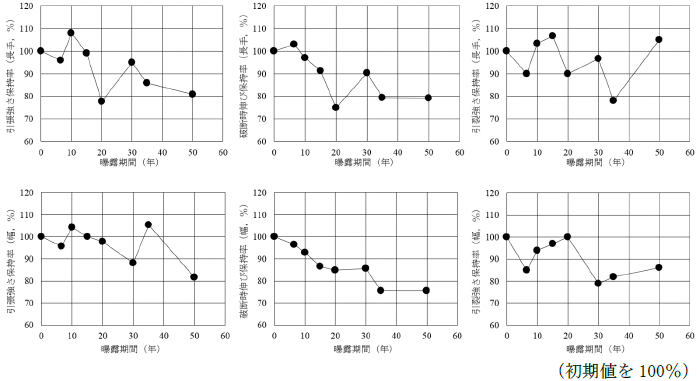

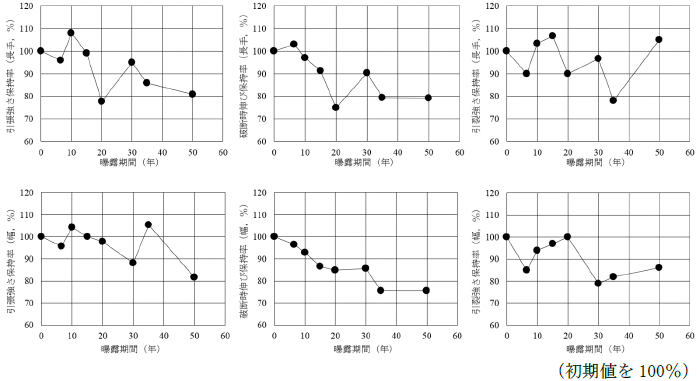

さらに、過去に実施した試験結果との比較(図3)では、30年経過後以降の物性の変化は非常に緩やかであることが明らかとなりました。

水中では、遮水シートの劣化要因である紫外線が直接当たらず、また温度変化が緩やかなため、長期間品質が保持されたと推定されます。

今回示したような、各種材料の超長期の耐久性評価の実施は、民間企業では実施しておらず、国立研究開発法人の極めて重要な責務と考えています。

今後の予定・期待

現在の合成ゴム系シートは、技術革新により初期のシートよりも耐候性が改善されていますが、今回得られたデータは、遮水シートの耐久性を示す基礎資料の一つとなります。したがって、これらの基礎的な資料を積み重ねること等により、将来的に建設費のライフサイクルコストの縮減、補修費の低減による公共事業費の節約が期待できます。

今後は、試験体の詳細な分析や、異なる材料の試験を実施予定です。これらの成果はさらに耐久性に優れる遮水シートの開発に役立ちます。

用語の解説

-

1)遮水シート:

合成ゴム・合成樹脂系などを材質とし、透水性の極めて小さい、または不透水性の膜状構造で、土木などの用途に使用される製品。

-

2)引張強さ:

試験片を引っ張って破断させるのに要した最大の引張力(N/mm2)。

-

3)破断時伸び:

破断時の試験片の伸び率(%)

-

4)引裂強さ:

規定の試験片を引き裂くのに要する最大の力(N/mm)。

-

5) EPDM:

エチレン、プロピレンの共重合体にジエンを共重合したゴム。エチレンプロピレンジエンモノマー。

発表論文

森充広、浅野勇、川邉翔平、川上昭彦(2018):50年曝露された合成ゴム系遮水シートの物性変化、農業農村工学会誌、86(6)、pp.493~496

参考図

図1 農業水利施設における遮水シートの適用事例

図2 施工直後から現在までの様子

引張強さと、破断時伸びは、引張試験により同時に得られます。※の試験では、引張試験における変位の初期に大きく荷重が低下したことから、試験体に亀裂等の異常があった可能性があるため、そのデータを削除して平均値を求めました。

図3 試験結果の一覧