開発の社会的背景と経緯

農業用ため池は全国に約21万ヶ所もあり,一度決壊すると下流域に甚大な被害を及ぼす場合もあります。東日本大震災では、東北地方の数多くのため池が被災し、福島県ではため池決壊により死者・行方不明者8名の人的被害を含む甚大な被害が生じています。

現在、全国で約1万4千か所のため池で点検の強化や耐震化等の整備工事のハード対策とともに地域住民の防災意識の高揚と安全・迅速な避難支援するためのソフト対策が必要とされています。そのうち、決壊時のハザードマップの整備は防災上重要な対策となりますが、数の多い全てのため池で詳細なものを作成することは多くの時間と労力が必要になります。このため、比較的入手しやすい既存の情報によって精度の良いハザードマップを作成することが必要になっていました。

そこで、本研究では、ため池決壊時の実態に即した浸水域の予測を、比較的入手しやすい情報をもとに簡易に行う技術を開発しました。

研究の内容・意義

【詳細な数値標高データを採用することによる浸水予測範囲の精度向上】

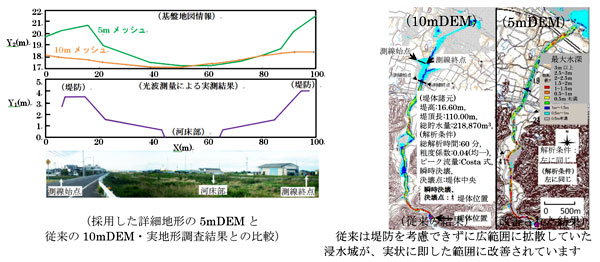

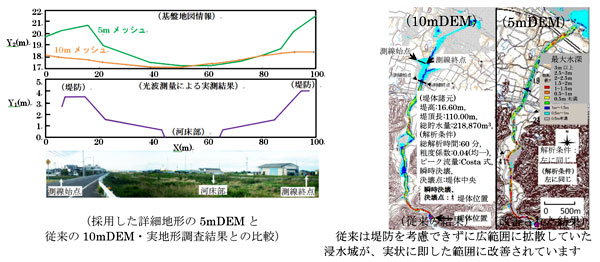

既に普及が進められている従来のため池ハザードマップでは、10mメッシュ数値標高データ(DEM)を使っていたのですが、今回5mメッシュの数値標高データを採用することによって、水路や道路等の詳細地形を反映した氾濫解析*2を行うことが可能になりました。図1に示すとおり、5mメッシュの数値標高データを導入することによって、ため池決壊によって発生する氾濫流が堤防によって阻止されつつ広がっていく様子が示されています。

【決壊地点の指定による改善効果】

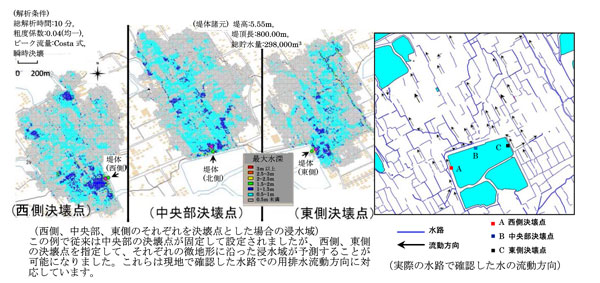

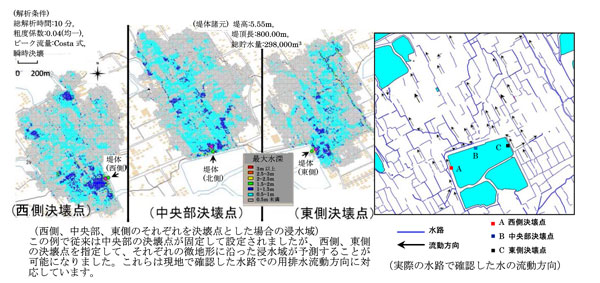

ため池の決壊する地点を想定し指定することによって、より実状に即した浸水域の解析が可能になりました。図2に示すとおり、特に、氾濫時の水の流動経路が複数生じるような平地のため池(皿池)では、浸水域の予測精度が大きく向上しています。

【粗度係数指定による浸水域の適正化】

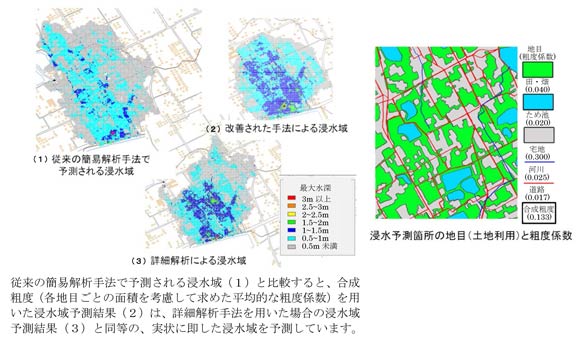

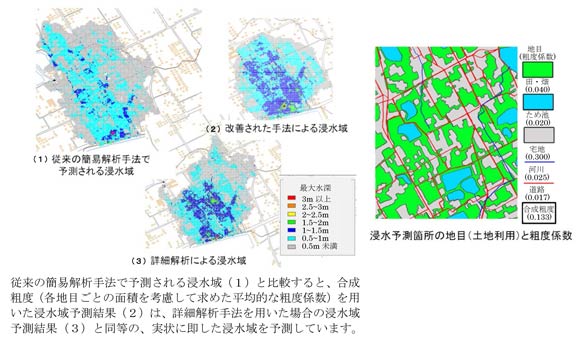

氾濫した水は地形や植生等の抵抗を受けながら流れます。抵抗の大きさ(粗度係数*3)は土地利用状態によって異なり、詳細な調査結果があれば地目毎に異なった粗度係数を使って計算することもできます。しかし、今回開発した技術では、詳細な情報が得にくいため池でも、精度の良い解析が出来るように、氾濫域の土地利用を考慮した平均的な粗度係数(合成粗度)を指定できるようにしました。図3に示すとおり、合成粗度を用いることによって、地目毎に異なった粗度係数を使った計算結果と同等の浸水域の予測が可能になっています。

【決壊地点からの様々な流出パターンに対応する浸水域予測を可能に】

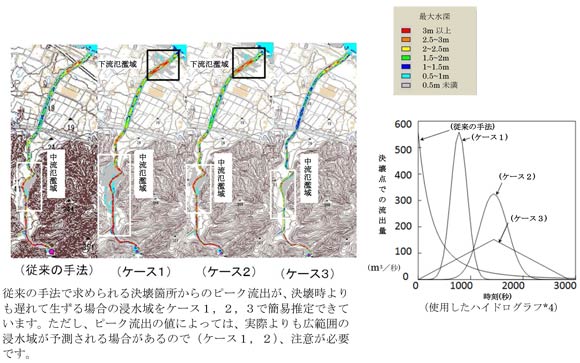

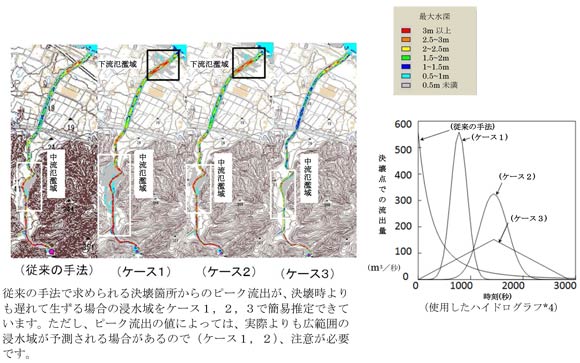

ため池が決壊した際の流出パターンを変えて浸水域の推定を行えるようにしました。図4は、決壊箇所からの流出のピークが異なる4パターンについて、浸水域の予測を行った結果です。ただし、ピーク流出の値によっては、実際よりも広範囲の浸水域が予測される場合があるので(図4のケース1,2)、注意が必要です。

【浸水域予測結果をGIS上にインポートしてハザードマップの作成が可能】

氾濫解析の結果は、関係の技術者が使用している通常のGIS(地理情報システム)にとりこめるファイル形式(.shp ファイル)で出力されますので、この結果を用いてGIS上でハザードマップを作成することが可能になります。

今後の予定・期待

本システムは、一般ユーザへの販売は行わず、国・都道府県・市町村職員等のため池防災担当者の使用を目的に開発されています。各地で氾濫解析結果を用いてため池決壊時のハザードマップ作成が行われており、簡易解析時の計算条件等に関する問い合わせがあることから、平成25年5月29~31日、6月26~28日にため池ハザードマップに関する講習会を開催しています。今後も、必要に応じて普及のための講習会を開催します。

ため池決壊時の浸水域を推定する場合には、対象とする現地の条件を十分に把握して、データベース上で設定されている地形条件等を実状に即して修正しなければならない場合があります。また、氾濫解析結果は、実際の決壊事例で生じた浸水域との比較は十分には行われていません。今後も普及のための取組を進めつつ、試験研究を続けて行く必要があります。

用語の解説

*1 数値標高データ

地表面の地形のデジタル表現であり、DEMと呼ばれています。また、DTM(数値地形モデル)と呼ばれることもあります。

*2 氾濫解析

ため池が決壊した際の下流域の水の流れを表す方程式をコンピュータで計算し、各地点で時間毎の水深や流速を求める方法です。計算には、決壊時のため池からの流出水量(ハイドログラフ)、標高、粗度係数(後出)等の情報が必要です。

*3 粗度係数

流速を計算する際に用いられる流れの抵抗を表す係数であり、流路の状態(氾濫流が通過するメッシュの地目、植生の状態又は地表面の状態)によって決まります。

*4 ハイドログラフ

氾濫解析を行う際に、ため池決壊点からの流出水量(m3/秒)の時々刻々のデータを与えます。これをハイドログラフと呼びます。

図1 詳細な数値標高データを採用することによる浸水域予測の精度向上

図2 決壊地点の指定による改善効果

図3 粗度係数の指定による浸水域の適正化(図2のため池)

図3 粗度係数の指定による浸水域の適正化(図2のため池)

図4 決壊地点からの流出パターンに対応した浸水域予測結果(図1のため池)

図4 決壊地点からの流出パターンに対応した浸水域予測結果(図1のため池)

図3 粗度係数の指定による浸水域の適正化(図2のため池)

図3 粗度係数の指定による浸水域の適正化(図2のため池) 図4 決壊地点からの流出パターンに対応した浸水域予測結果(図1のため池)

図4 決壊地点からの流出パターンに対応した浸水域予測結果(図1のため池)