開発の社会的背景と経緯

福島第一原子力発電所の事故に伴い、拡散した放射性物質の除染が必要となっており、その除染時には、除染前と除染後の放射性物質の分布を把握することが重要です。空間線量率を測定する方法は、現地での結果の確認が可能な簡便な手法ですが、携帯用空間線量率計を用いると1地点あたり1分程度の測定時間が必要で、多くの地点の測定を行うことは、作業時間の関係で難しく、効率的な測定技術が求められていました。

研究の内容・意義

測定装置の特徴

開発した測定装置は3インチNaI(Tl)シンチレーション検出器1)、MCA(マルチチャンネルアナライザ)ボード、レーザー高度計、GPS受信機、データ収録用パソコンから構成されています。検出器で検出したガンマ線入力信号を、MCAボードでカウントし、パソコン内のソフトウェアで一定時間の入射信号を積算します。積算する時間は任意に変更することができ、例えば福島県飯舘村での測定では、10秒間の測定で十分な測定精度が得られます。ガンマ線測定と同時に、位置と高度の情報を連続記録します。システム全体の重量は5kg程度で、電源はパソコンのUSB端子から供給され、特別なものを用意する必要はありません。測定装置の制御はパソコンから行い、データもパソコンに記録されます(写真1)。

高感度検出器を搭載し測定時間を短縮

本測定装置は大型(直径3インチ)のNaI(Tl)シンチレーション検出器を使用しています。ガンマ線検出器の感度はその体積に比例しますので、携帯用測定機によく用いられている直径1インチの検出器と比べると、迅速な測定が可能となります。

GPSと連携して位置情報をリンク

高感度検出器を搭載したことにより、移動しながら測定を行うことができます。このとき、位置情報をGPSで取得することで、放射線測定データと位置情報をリンクさせます。こうすることによって、連続的に測定しながら、どの地点で取得したデータかを判別することができます。

移動体に搭載し、空間線量率マップを作成

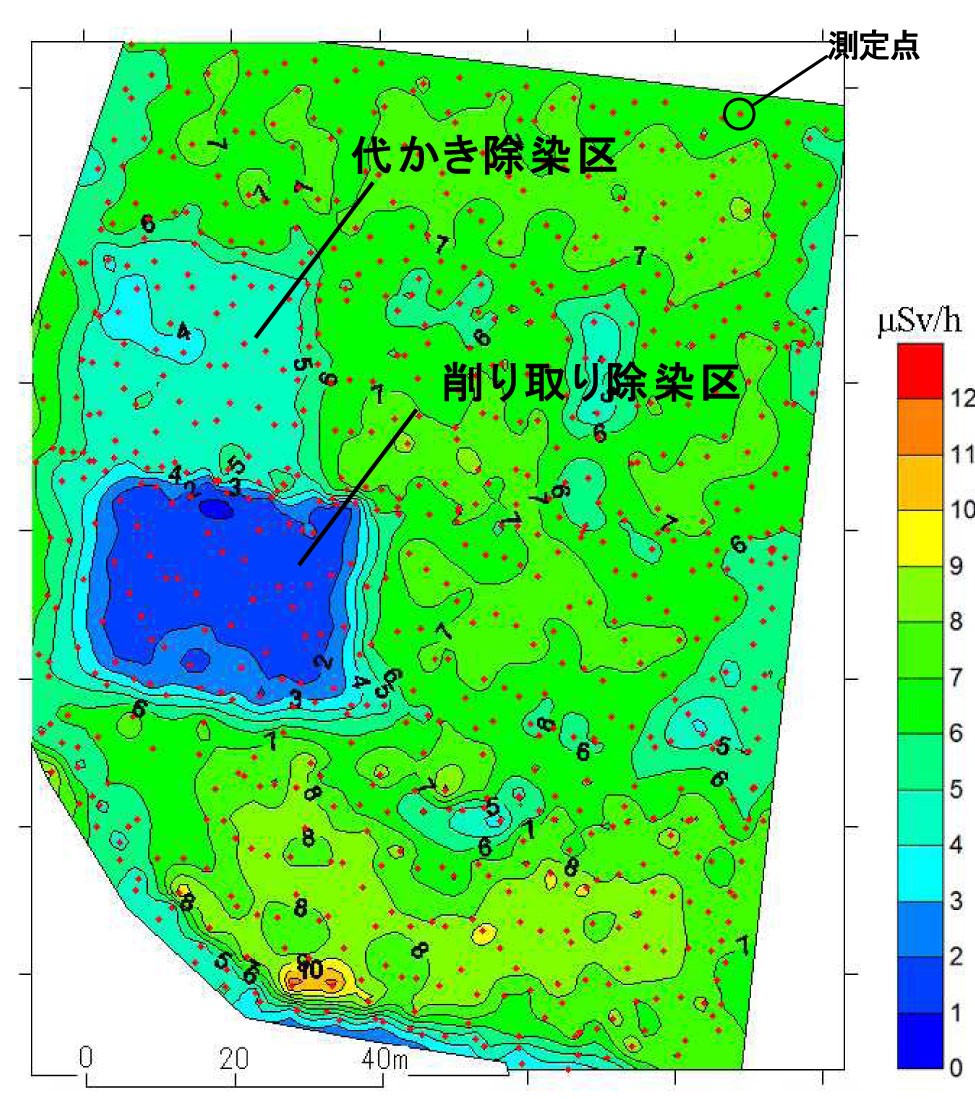

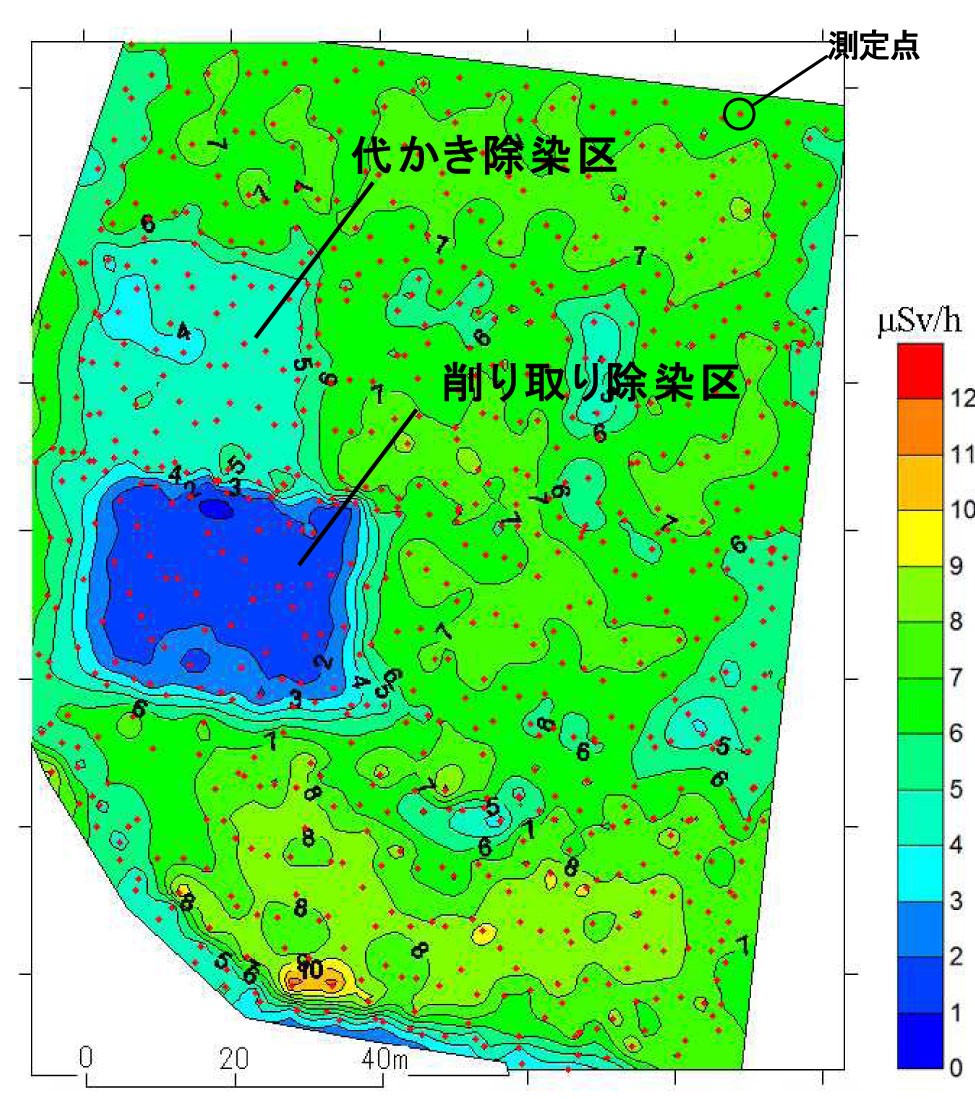

本測定装置は、ラジコン移動車、気球、無人ヘリなどに搭載することを前提に設計されており(写真2)、遠隔操作によって圃場内を面的にスキャンし、空間線量率マップを作成することができます。これにより、除染前の放射性物質の濃度分布や、除染効果を視覚的に確認することができます(図1)。

今後の予定・期待

今回開発した測定装置は、クリアパルス株式会社から発売される予定で、測定値を空間線量率マップに変換するソフトウェアにより、放射線測定が専門でない方でも、簡易に測定を行うことができます。

測定に使用するGPSは、汎用品を使用することができますので、別に位置情報測定システムをお持ちの場合、接続して使用することができます。

本測定装置は、農地除染事業の効果判定、新たな除染技術の評価に役立つことが期待されるとともに、遠隔測定が可能なことから、より高線量な地域や、ため池など、測定者が立ち入りしにくい箇所の空間線量率分布の測定に利用されることも期待されます。

用語の解説

- NaI(Tl)シンチレーション検出器:ガンマ(γ)線測定装置として、微量のタリウム(Tl)を含むヨウ化ナトリウム(NaI)の結晶からなるガンマ線検出器で、常温で用いることができ、感度が高いという特徴があります。

写真1 開発した放射線測定機

写真2 気球(右)、無人ヘリ(左上)、ラジコン移動車(左下)に搭載した測定状況

図1 除染後の測定例:代かき除染区、削り取り除染区ではそれぞれ除染試験を実施.

除染方法の違いにより、空間線量率の低下度が異なる様子が分かります。

関連リンク

農地土壌の放射能分布を推定する空間ガンマ線測定技術 (農村工学研究所成果情報2013年度)