背景

2014年2月の大雪は、関東甲信地方を中心に2万棟程度の温室が倒壊するなどの甚大な被害をもたらしました。また、2016年1月にも、西日本から関東にかけた広い地域で降雪による温室の被害が生じました。今後、温暖化が進行すると、降雪量の年変動が拡大し、極端な大雪が発生する可能性が高まると予測されています。通常、寡雪地域では、温室の雪害対策が十分でない場合が多いため、大雪が発生すると多くの温室に甚大な被害をもたらします。そこで、寡雪地域においては、多雪地域と異なる低コストな雪害対策が求められます。

経緯

2014年2月の大雪で被災した温室40件の事例を現地調査し、倒壊および被災の要因のパターン分類を行い、雪の重さの軽減技術および構造的な補強技術の両面から、寡雪地域の温室に適した低コストな雪害対策技術を明らかにしました。

内容・意義

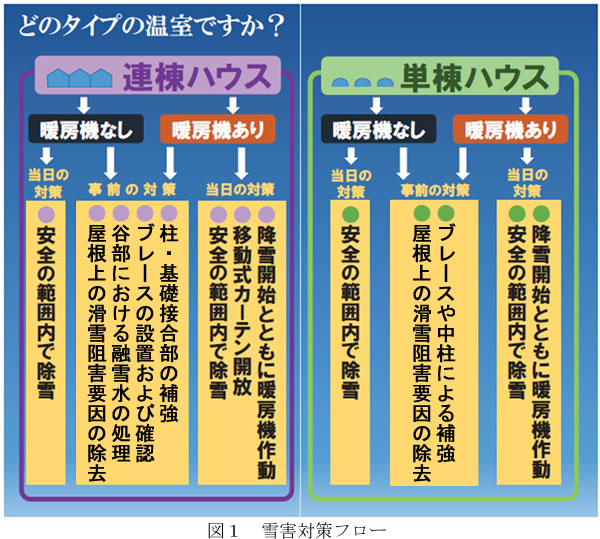

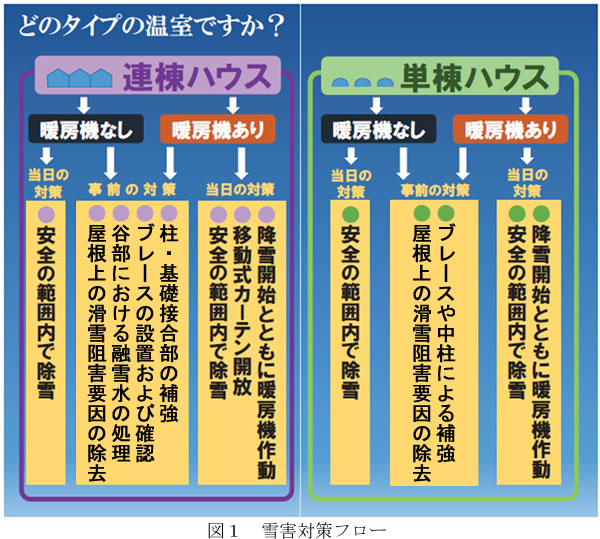

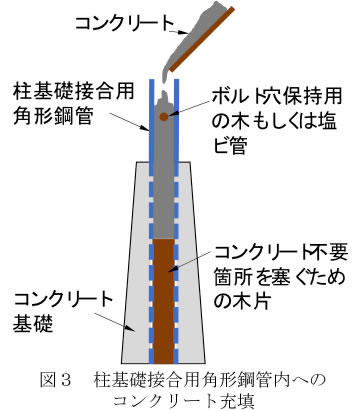

寡雪地域の温室は大がかりな構造補強が困難です。現実的な雪害対策技術は、雪の重さを軽減する技術や、低コストで簡単な構造強化技術です。詳細は以下の通りです。これらの雪害対策技術は、雪害対策フロー(図1)を用いて、温室の連棟形式や暖房機の有無から分類された温室のパターンを選択することで、その温室に適した対策技術が容易に選択できます。

(事前対策)

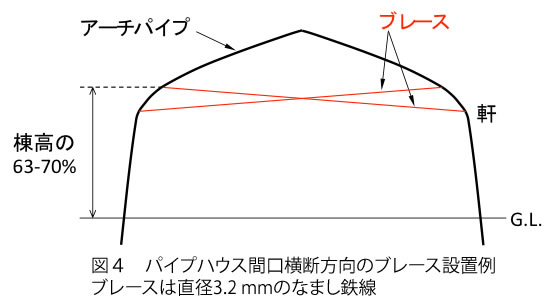

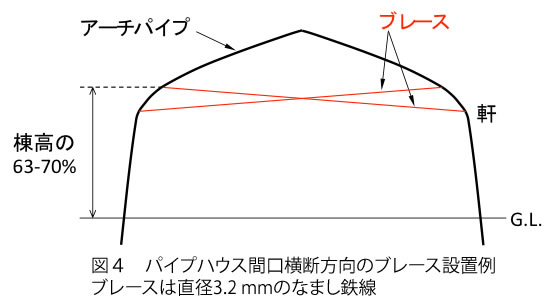

単棟ハウスで被災しやすいアーチパイプをブレースや中柱で補強します。ブレース(斜材)による補強の一例として、軒と反対側の屋根(棟高の63~70%の位置)を連結する番線をX型に組み合わせる(図4)と、地盤条件や荷重条件によって異なりますが、最大で3倍程度の強度の増加が期待できます。

- ●連棟ハウスのブレースの設置および確認

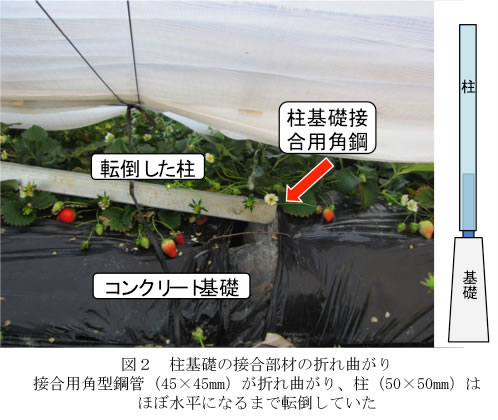

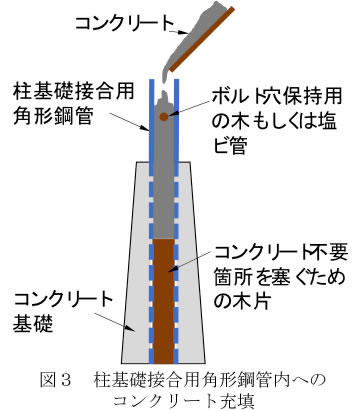

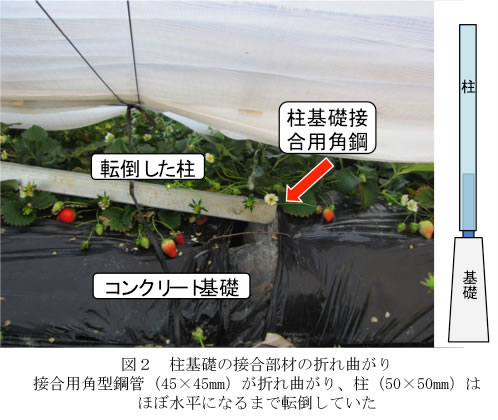

連棟ハウスについてもブレース(斜材)の設置は有効です。また、本来設置されているべきブレースが撤去されていると、柱と基礎の接合部に過大な力が作用し、倒壊等の危険性が高まるため、ブレースの設置状況の確認が必要です。

- ●連棟ハウスの谷部における融雪水の処理

軟弱な地盤上の連棟ハウスでは、融雪水が谷部の下で浸透すると柱を支える土が軟弱となり、柱の沈下や転倒につながります。そのため、融雪水が浸透しないように、フィルムを張って谷樋の貯水能力を一時的に高めること、また、フィルムの隙間から融雪水がハウス内に浸入しないようにフィルム抑えスプリングを二重に固定する等の対策が有効です。

- ●屋根上の滑雪阻害要因の除去

屋根上に周年展張した被覆材(農POフィルム)を抑えるためのネット等は、雪の滑落阻害要因となり、単棟ハウスでも積雪がハウスから滑落しにくくなります。このため、降雪前にネット類の撤去、被覆材のたるみ除去、劣化したフィルムの撤去による滑雪促進が不可欠です。

連棟ハウスでは軒接合部、いわゆる谷部に雪が堆積する上、暖房による融雪を期待できない場合は、被覆材自体を除去するなど、屋根開放を選択肢に入れなければなりません。

(当日の対策)

今後の予定・期待

自治体等が開催する各種研修会や作成した簡易手引きを通じて、園芸施設所有者、生産者団体、施設施工業者および関係行政機関に対して、効果的な雪害対策を知らせることで、想定外の大雪に対する注意喚起と被害の軽減を目指します。