気球開発の背景・経緯

農林水産業は、一般的に地域的な広がりを持っています。しかし、生産者は地上で農地の状態や作物の生育状況を把握しており、地域全体の状況を一覧することは困難です。ここで、空撮写真を利用することで、地域全体の農地の状態や作物の生育状況を把握することができます。しかし、これまでの空撮方法(人工衛星、航空機、ヘリコプタ等)は、情報が高価あるいは高度な技術を必要とし、手軽かつ安価に、しかも高い頻度で調べるには向いていません。

そこで、2007年に大型ポリエチレン製のヘリウムガス気球にデジタルカメラを吊り下げた安価な簡易空撮気球を開発し、個人で空撮ができるようしました。その後、改良を重ね、2009年に安定した空撮ができる改良型の気球を開発しました。現在、自作希望者向けに製作マニュアルをインターネットで公開しています。また、購入希望者向けに、メーカーによる市販が開始されました。

気球の特徴

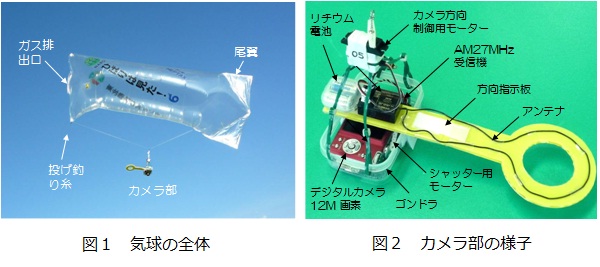

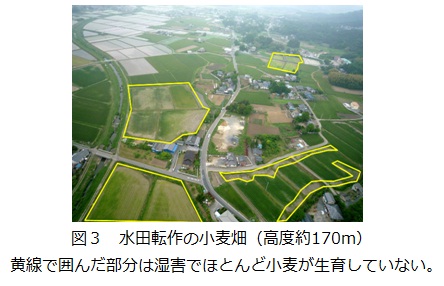

開発した気球は、ガスを透過しにくいフィルムを使って製作したものです。全長2.2m、直径0.6mの円筒状をしており、体積0.53立方メートル、最大積載重360gです(図1)。カメラは、1000万画素クラスの小型デジタルカメラをプラスチックケースに入れたもので、気球の下側に回転制御用金具を介して吊り下げます(図2)。気球は簡単な構造で、また撮影のための機器も簡単な機構であることから、安価に製作することができます。

カメラの向きの調整とシャッター操作は、ごく簡単な遠隔操作で行います。気球は、投げ釣り糸とリールで最高200mまで揚がり(電波の最大到達距離)、最大で290×200m(約6ha)を撮影することができます(真下方向、25mm広角レンズ使用の場合)。小型のため、一人で操作、撮影することができます。気球は折りたたむと40×50cmになり、カメラ、リール、送信機などを含めた全重量が1.9kgと軽量なので、容易に持ち運ぶことができます。

2007年に開発した初期のものと比較して、大幅に改善されたのは耐風性と経済性です。気球の形を円筒状にして垂直尾翼を付け、係留索を機体前方に付けたことにより、気球は常に風上を向いて、機体の回転や横揺れが少なくなりました。また、ガスの透過しにくいフィルムを使用することにより、一日のガス漏れ量が5?以下に抑えられ、ガスを充填した後15日間はガスを補給することなく使用することができるようになり、経済性が向上しました(従来は3日間)。

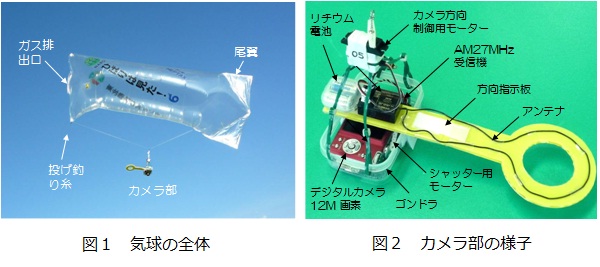

この気球を使うと、図3に示すような空撮写真が得られます。農地の状態や作物の生育状況を上空から広範囲に把握することができ、この例では、小麦の生育のむらが一目でわかります。この写真を基にして、追肥等の営農指導や明渠の掘削などの湿害対策等を的確に実施することが可能になります。

作製や購入に関するお問い合わせ先

気球の製作マニュアルのダウンロード

東北農業研究センターのホームページ

http://www.naro.affrc.go.jp/tarc/contents/hibari/index.html

気球の購入

アイテック株式会社

〒960-2156 福島県福島市荒井字横塚11-80

Tel:024-593-1151

http://xn--f9j5ach5jw750d.jp/