研究の経緯

2011年3月の東日本大震災において東北、関東の太平洋沿岸地域に津波が押し寄せ、20,000ha以上の農地に大きな被害をもたらしました。このように海水が浸水した農地では、塩害により作物が枯れる等の生育悪化のリスクが高くなります。このため現地では、土壌調査に基づく除塩4)作業が進められています。

海水が浸水した農地の塩害の把握には、塩化物イオン濃度との相関が高い懸濁液電気伝導度(乾土1に対し蒸留水5を加えた懸濁液の電気伝導度(以下、EC1:5))が指標に用いられています。しかし、海水が浸水した農地は広範囲に及び、土壌採取・分析には多大な労力と時間を要します。一方、土壌のECを直接測定する土壌ECセンサが市販されていますが、土壌ECセンサの測定値がEC1:5の測定値よりも高くなること、土壌水分や土壌密度により変動することから、これまで農業現場ではあまり利用されていませんでした。

そこで、塩害農地における土壌ECセンサの利用方法を検討し、現場において迅速かつ安定的に土壌ECを測定する方法を開発しました。

研究の内容・意義

- 市販の土壌ECセンサHANNA社「土壌EC計HI98331 Soil test」(以下、HI98331)、DECAGON社「土壌水分・温度・EC測定プローブ 5TE(データロガーに接続して使用)」(以下、5TE)を用いて、海水が浸水した農地の作土及びその下層土の土壌ECを現地で測定します(図1)。

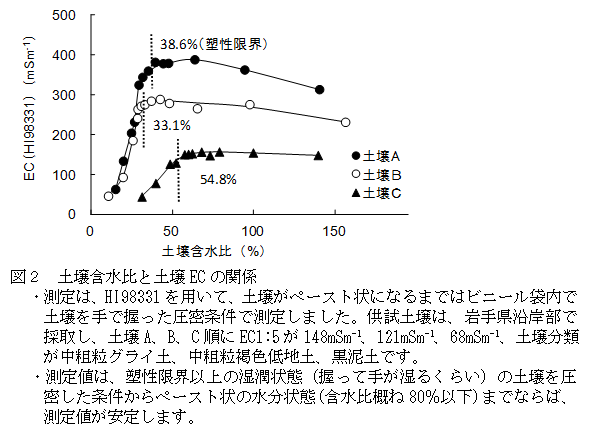

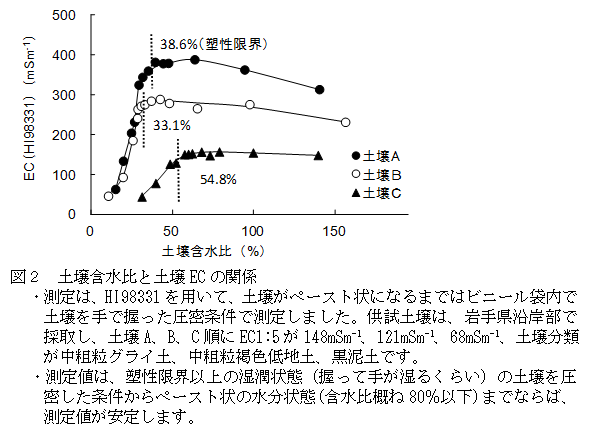

- 土壌ECセンサの測定値は、乾燥した土壌では測定値が低く示されますが、塑性限界5)以上の湿潤状態(土を握って手が湿るくらい)の土壌を圧密した条件からペースト状の水分状態(含水比6)概ね80%以下)までならば、測定値が安定します(図2)。

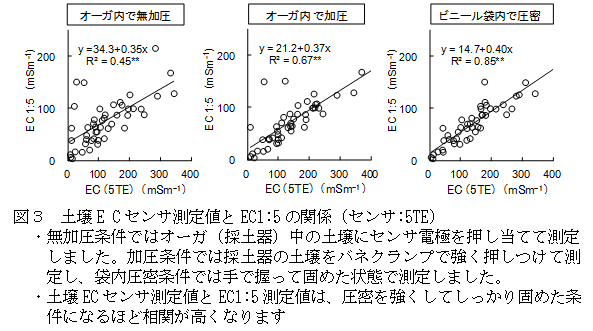

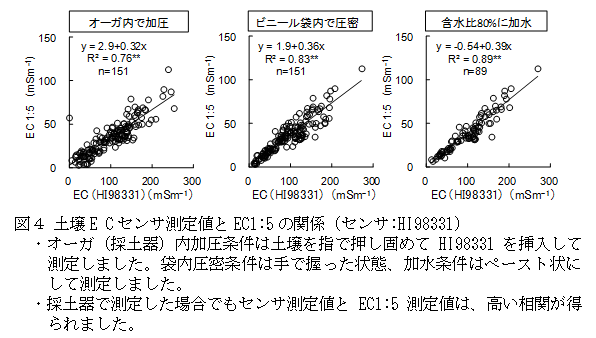

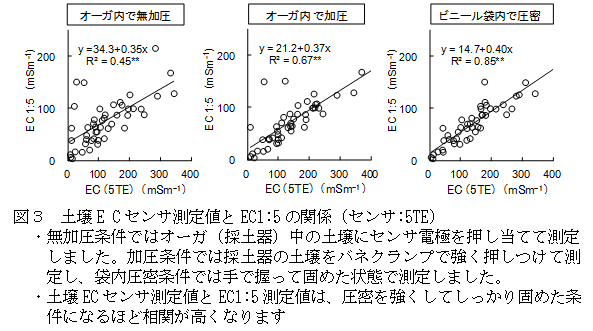

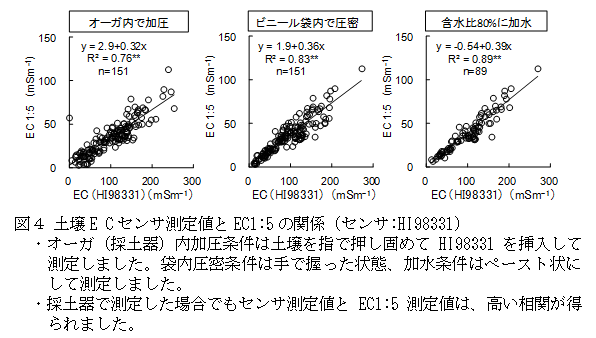

- 海水が浸水した農地の湿潤土の土壌ECセンサ測定値は、圧密を強くしてしっかり固めた条件になるほどEC1:5測定値との相関が高くなります(図3、図4)。

- ビニール袋内で加圧した場合、土壌ECセンサの測定値を0.4倍すると、除塩の指標に利用されているEC1:5の測定値に読み替えできます。0.4倍という数値は、塩害リスクを見過ごさないように予測値の95%信頼区間から判断した高めの数値として、また、現場で直感的に計算できる数値として設定しています。

圃場での測定方法

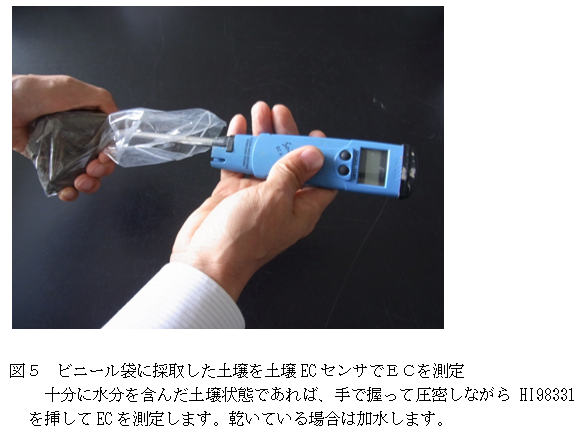

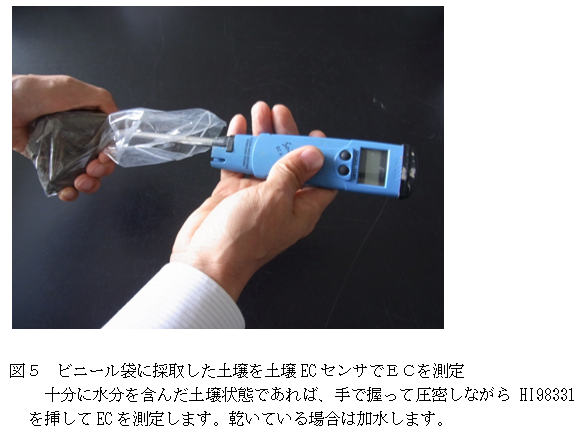

HI98331は、16,000円前後で市販されており、入手しやすいです。HI98331を用いて海水が浸水した農地の現場で土壌ECを測定する場合、ビニール袋に採取して手で握りしめた圧密状態でセンサを挿入して測定します(図5)。手で握って水分を感じるくらいの湿潤土やペースト状に水分を含む土壌が測定に適しています。土壌が乾燥している場合は、蒸留水を加水して測定します。EC1:5への読み替えは、土壌ECセンサの測定値を0.4倍します。

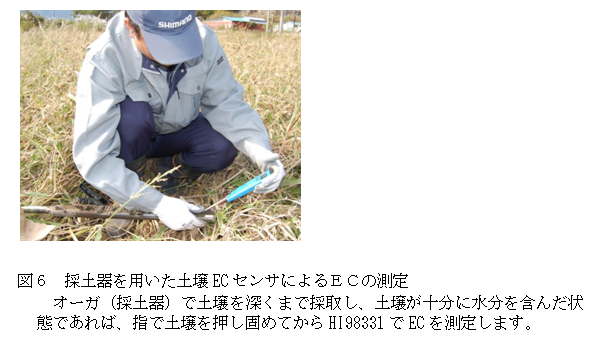

オーガ等の採土器を使った場合は、採取した土壌を指で押し固めてセンサを挿入すると測定値が安定します(図6)。

今後の予定・期待

現地では、農水省の除塩マニュアル等に従い、土壌調査に基づく除塩作業が進められています。土壌ECセンサを活用することで、広域の圃場においても、圃場内の多地点、深度別の土壌の塩濃度について概況を迅速に調査することができます。除塩対策が必要な圃場や、下層の塩分濃度が高くて乾燥時に濃度の上昇が危惧される畑圃場において迅速に塩分濃度を推定することができ、農地復旧の効率化に貢献することを期待しています。

用語の解説

1)塩害

海水の浸水などにより土壌中の塩分が過剰となったことで作物の生育に障害が発生することです。障害の原因として、浸透圧の上昇による水分吸収の阻害、ナトリウム・塩素イオン過剰によるイオンバランス悪化に伴う生理障害、土壌物理性の悪化等が挙げられます。

2)土壌電気伝導度(EC)

電気伝導度は、電流の伝わりやすさの尺度です。土壌ECは、土壌中の水溶性全塩類濃度の指標となり、塩分濃度が高い土壌ほど土壌ECが高く、塩害発生の目安として利用されています。圃場調査で行われているEC測定方法の1:5水浸出法では、乾土1に対し蒸留水5を加えた懸濁液の電気伝導度(EC1:5)を測定します。水田の場合、EC1:5が0.3~0.6mS/cm以下になることを目標に除塩を行っています。

3)土壌ECセンサ

土壌ECセンサは、直接土壌にセンサ部を挿入して土壌ECを測定する機器です。測定値は、EC1:5より高い値を示します。電極数を増やして測定値を安定化させた機種もありますが、価格は高くなっています。

4)除塩

除塩は、圃場の土壌中の残留塩分を真水で洗い流す作業です。深耕、砕土作業後に圃場を湛水してから塩分を含む浸透水を暗渠から排除する方法、代かきにより土壌塩分を拡散溶出させて圃場の水尻から排水する方法などがあります。また、土壌物理性を改善させるために石灰資材の散布等を行います。除塩については、農林水産省農村振興局の除塩マニュアル

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/sekkei/pdf/110624-01.pdf、および各県より指導指針が示されています。

5)塑性限界

ガラス板上で土壌の塊を直径3mmのひも状にした時に、切れぎれになる含水比を示します。粘土が含まれた土壌の物理的性質を示す指標値の一つです。

6)含水比

乾燥土壌の重量に対する水分重量の割合です。