新品種育成の背景・経緯

北海道は国内のナタネの主要産地で、道央の滝川市を中心に502ha作付けされています。今後は戸別所得補償、食料自給率向上等の諸施策により全道で作付けが拡大すると考えられます。特に、十勝地方では新規の製油事業者が参入し、菜種油原料の増産要望があります。しかし、食油用の奨励品種は「キザキノナタネ」のみで、冬季の寒さが厳しい十勝地方では収量が不安定であったため、より寒さに強い品種の開発が望まれていました。

そこで、北海道等寒地における地域振興及び新たな需要拡大に貢献できる、越冬性に優れた安定多収の寒地向きナタネ新品種を育成しました。

新品種「キタノキラメキ」の特徴

- 「キタノキラメキ」の母親は無エルシン酸の多収品種「キザキノナタネ」で、父親はアメリカの無エルシン酸でなおかつ低グルコシノレート4)品種である「Onyx(オニックス)」です。平成7年に東北農業試験場資源作物育種研究室(現:農研機構東北農業研究センター畑作園芸研究領域)において人工交配し、15年間選抜を重ねて育成しました。

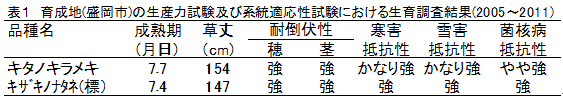

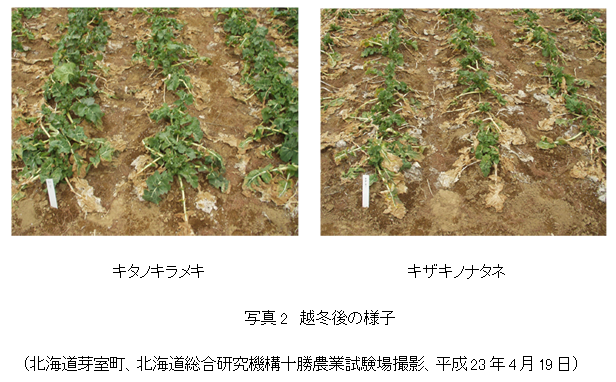

- 成熟期は「キザキノナタネ」より3日遅い、晩生品種です(表1)。

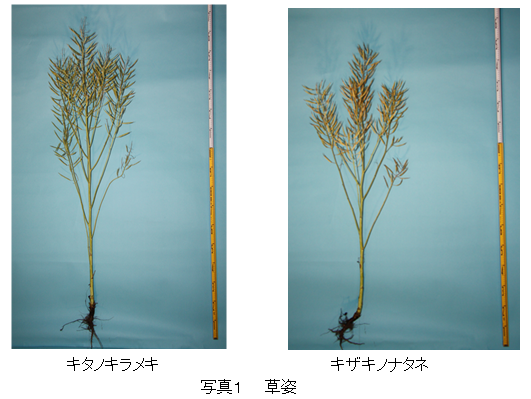

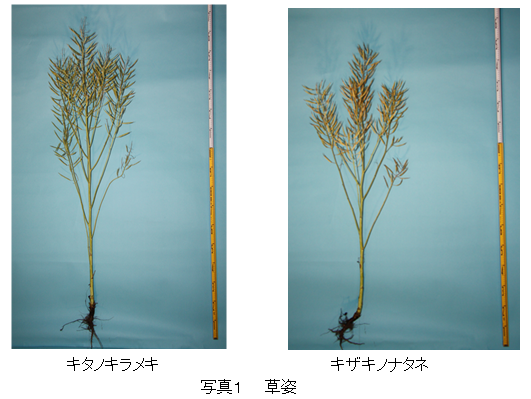

- 草丈は「キザキノナタネ」より約10cm程度高くなっています(表1、写真1)。耐倒伏性は「キザキノナタネ」と同じく"強"です(表1)。

- 菌核病5)抵抗性は「キザキノナタネ」が"強"に対し、"やや強"です(表1)。

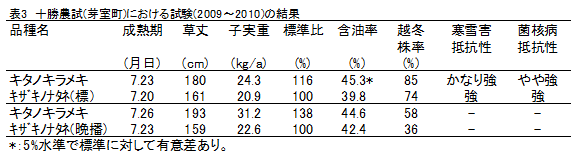

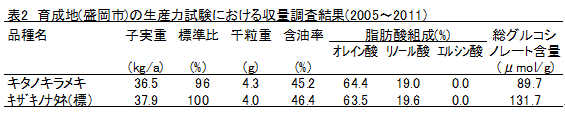

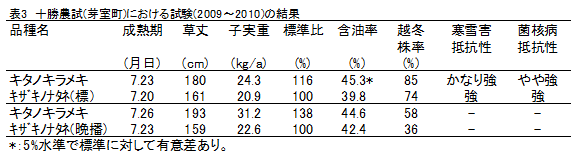

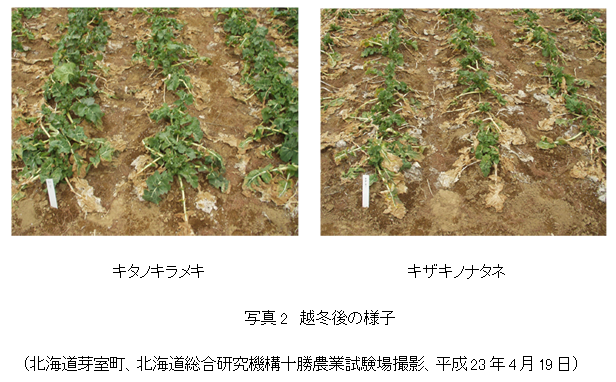

- 寒害抵抗性、雪害抵抗性ともに "かなり強"で(表1)、寒地での越冬株率も高く越冬性にすぐれています。 (表3、写真2)。

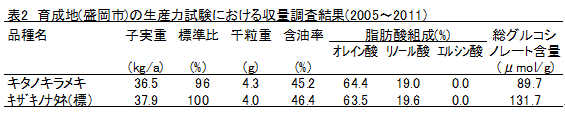

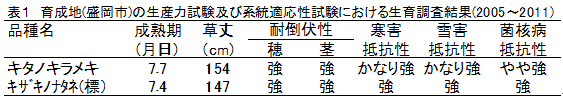

- 子実収量は、寒冷地(盛岡市)では「キザキノナタネ」より若干低収です(表2)が、寒地(北海道芽室町)ではやや多収になっています(表3)。

- 含油率は、寒冷地で「キザキノナタネ」より低いものの(表2)、寒地では高くなっています(表3)。

- 種子に有害なエルシン酸を含まない、無エルシン酸品種です(表2)。

品種の名前の由来

「キタノキラメキ」は、寒地に適し、春の開花の状況がきらめいていることを表現したものです。

今後の予定・期待

北海道十勝地方の実需者と利用許諾契約を結び100haの作付けが見込まれています。今後、北海道におけるナタネの安定生産に貢献することが期待されます。

種子の入手に関するお問い合わせ先

農研機構 東北農業研究センター 企画管理部 業務推進室 運営チーム

Tel:019-643-3443 Fax:019-641-7794

利用許諾契約に関するお問い合わせ先

農研機構 連携普及部 知財・連携調整課 種苗係

Tel:029-838-7390 Fax:029-838-8905

用語の解説

1)晩播(ばんぱ)

晩播とは、遅く播くこと。ナタネ品種の播種適期は地域により栽培暦等で厳密に決められており、適期より遅く播くと越冬前の生育量が確保できず、減収します。北海道における「キザキノナタネ」の播種適期は8月下旬~9月上旬とされていますが、播種直後の降雨や害虫による食害等で9月中旬以降に再び播種するケースが相次いでいます。作付けの拡大により播種適期に間に合わずに晩播せざるを得ない状況も想定され、北海道十勝地方等の寒地では晩播適性品種が求められています。

2)キザキノナタネ

1992年に東北農業試験場(現:農研機構東北農業研究センター)で育成された無エルシン酸品種です。多収で、北海道、東北地域で多く栽培されています。

3)無エルシン酸品種

旧来のナタネ品種の油中にはエルシン酸という脂肪酸が多く含まれていました。エルシン酸は、大量摂取すると心臓に疾患を生じる可能性があるため、食用油には無エルシン酸品種が望ましいとされています。1992年に、無エルシン酸品種「アサカノナタネ」と「キザキノナタネ」が食油向け品種として、わが国で初めて育成されました。

4)低グルコシノレート

グルコシノレートはアブラナ科植物の種子に含まれる辛み成分です。従来品種のナタネ油粕(ミール)は、家畜(豚や鶏)の甲状腺肥大を引き起こすグルコシノレートを含むため、高いタンパク質含有率にもかかわらず、有機肥料としての利用がほとんどでした。

ナタネの主産地であるカナダでは、グルコシノレート含有率が低い品種開発を進め、カナダ・キャノーラ会議は、風乾ミールの総グルコシノレート含量30μmol/g以下の品種を「低グルコシノレート」品種と指定しました。この品種に由来するミールは家畜飼料に安全に利用できることから、農家の収益性向上に役立っています。さらに、無エルシン酸で、かつ低グルコシノレート品種を「ダブルロー品種」といい、キャノーラ油はカナダのダブルロー品種から搾油されています。

5)菌核病

菌核病は、糸状菌(カビ)によって発生する病害です。ナタネがこの病気にかかると、花が咲き終わった後、茎の根元が黄化し、倒れやすくなってきます。病状が進行すると、最後には植物体全体が枯れてしまいます。現在、ナタネの菌核病に対する登録農薬はなく、対策としては輪作あるいは畦間を広くして通気をよくする等の耕種的防除が行われています。