新品種育成の背景・経緯

国内のイチゴ生産量は、気温が高くなる5月下旬から11月にかけて大きく減少します。しかし、この時期にもケーキ用としてイチゴは需要があります。この需要にこたえるため、主に5月から7月にかけて果実を収穫する無加温半促成栽培や露地栽培が、東北地方や北海道などの寒冷地で行われています。現在、東北地域北部などで栽培されているこのような作型向けの品種は果実が硬く日持ち性は高いですが、果皮の割れ(裂果)や種子の突出、果色の黒変が生じることがありました。また、より収量の多い品種が求められていました。そこで、これらの点の改良を目的として、果実が大きく、形状の揃いが優れている極晩生のイチゴ「盛岡32号」に、複数の病気に対する抵抗性を有する「カレンベリー」を交配し、新品種「豊雪姫」を育成しました。

「豊雪姫」の特徴

- 果実が大きく、収量が多い品種です(表1)。寒冷地の無加温半促成栽培および露地栽培に適しています。

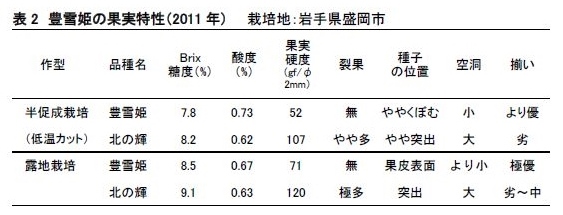

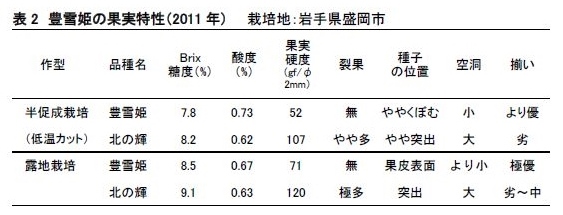

- 果実は円錐形で、揃いが優れています(図1)。果実の割れや空洞、種子の突出は少なく、果色の黒変は見られません(表2)。糖度はやや低く、酸度はやや高いですが、食味は優れます。また、既存品種「北の輝」7)より果実は柔らかいです。

- イチゴの重要病害であり、感染すると株が枯れてしまう炭疽病に対して抵抗性があります。

- 葉は大きくて立ちあがり、大株となります(図2)。

- 露地栽培での開花開始は「北の輝」と同程度か遅く、極晩生です。無加温半促成栽培における温度管理は「北の輝」に準じます。「北の輝」より連続して花芽が出やすく、安定した収量が得られます。

品種の名前の由来

雪の季節を越えることで豊かな収穫ができるイチゴ品種であることから、「豊雪姫」と命名されました。北国の豊かさの象徴となるように、との願いがこめられています。

今後の予定・期待

種苗は平成26年から販売される予定です。現在、青森県および岩手県の一部産地で試験栽培が行われています。今後、これらの地域におけるイチゴの安定生産に貢献することが期待されます。

種子の入手に関するお問い合わせ先

農研機構 東北農業研究センター 企画管理部 業務推進室 運営チーム

Tel:019-643-3443 Fax:019-641-7794

利用許諾契約に関するお問い合わせ先

農研機構 連携普及部 知財・連携調整課 種苗係

Tel:029-838-7390 Fax:029-838-8905

用語の解説

1)作型

「いつ、どのように栽培して、収穫するか」の体系を作型といいます。

2)促成栽培

12月頃から5月上旬にかけてイチゴの果実を収穫する作型です。早生(わせ)の品種を利用して、主に宮城県以南の温暖地において行われています。

3)極晩生(ごくばんせい)

作物の品種には、収穫時期が早いもの(早生)から遅いもの(晩生)まで様々あり、なかでも特に遅いものを極晩生といいます。極晩生のイチゴ品種は、主に5月から7月にかけて果実を出荷する半促成栽培や露地栽培に利用されます。

4)一季成り性イチゴ

イチゴには、一季成り性イチゴと四季成り性イチゴがあります。一季成り性イチゴは、低温、短日条件で花芽を作り、主に冬から春にかけて収穫されます。代表的な品種に、「とちおとめ」「あまおう」などがあります。

一方、四季成り性イチゴは、夏季の長日条件下でも花芽を作り、夏や秋でも果実を収穫することができます。四季成り性イチゴは、主に夏秋期のケーキ用に利用されています。

5)炭疽病

イチゴ炭疽病菌を含んだ水滴などで感染し、株が枯れてしまいます。これまでは主に西南日本で大きな被害が生じていましたが、近年は北日本でも被害が報告されるようになってきています。

6)無加温半促成栽培(低温カット栽培)

主に5月から7月にかけて果実を収穫する作型で、東北地方や北海道などの寒冷地において行われています。

「豊雪姫」などの一季成り性イチゴは、晩秋から休眠に入ります。そして冬の間に、十分低温に遭遇することにより休眠から覚め、春に一度だけ開花します。しかし、低温にあたる時間が短いと、"半休眠"状態となり、長期間、連続して花を咲かせます。そこで、冬期間にハウスを閉める、あるいはトンネル被覆をすることによって、イチゴが低温に遭遇する時間数を少なくして半休眠にし、長期間収穫しようとする作型が「低温カット栽培」です。

7)北の輝

農研機構 東北農業研究センター(旧野菜・茶業試験場盛岡支場)育成の極晩生の一季成り性品種。促成栽培用品種の収穫が終わった頃から収穫が始まり、主に北東北地域における低温カット栽培、露地栽培に利用されています。果実が硬く輸送・貯蔵性に優れ、また、光沢が優れます。