新品種育成の背景・経緯

我が国においては、家畜の飼料自給率向上および水田の有効活用のために、籾あるいは玄米を給与する飼料用米と、地上部の全体を粗飼料として給与する稲発酵粗飼料4)からなる飼料用イネの栽培が奨励されています。飼料用米の品種開発においては、各地域の気象・栽培条件に応じた出穂時期や多収性が求められます。また、食用品種との識別性を高めるため、玄米の外観が異なることが求められています。そこで、農研機構では、東北中南部に適した多収品種の育成を目的として、大粒・多収の「奥羽飼394号」を母とし、多収の「奥羽飼395号(べこごのみ)」を父とする交配組み合わせから、新品種「いわいだわら」を育成しました。

「いわいだいら」の特徴

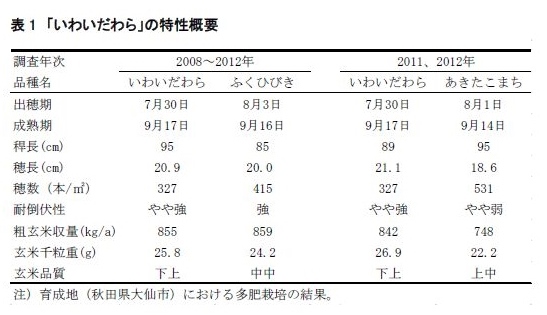

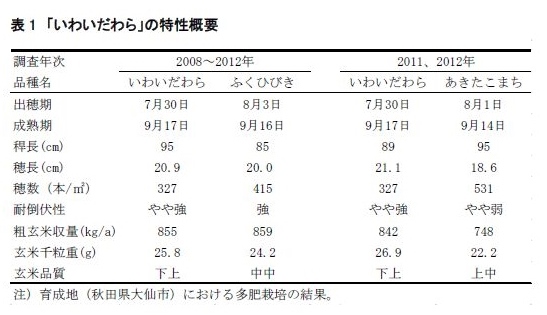

- 出穂期は、「あきたこまち」より2日程度早く、成熟期は「あきたこまち」より3日程度遅くなります(表1)。

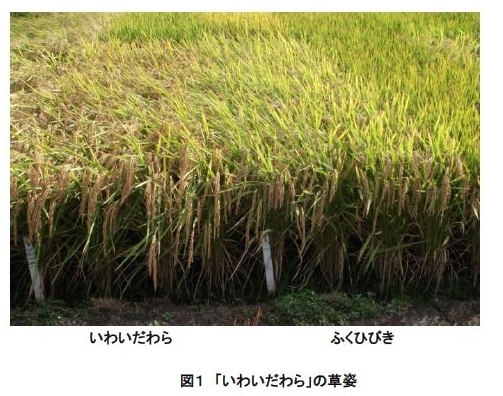

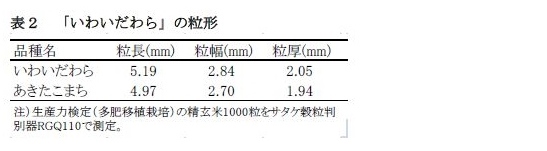

- 多肥栽培5)では稈長が長くなりますが、稈が太いので倒れにくく、耐倒伏性は"やや強"です。穂が大きく、穂数が少ない、"極穂重型"の草型です(表1、図1)。

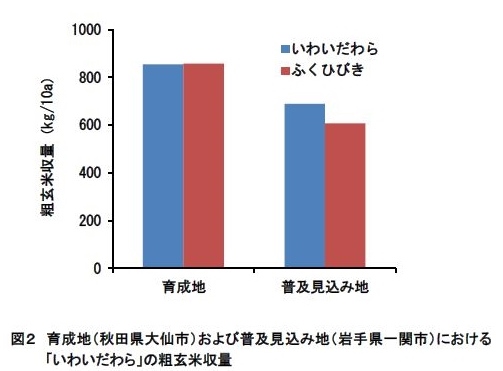

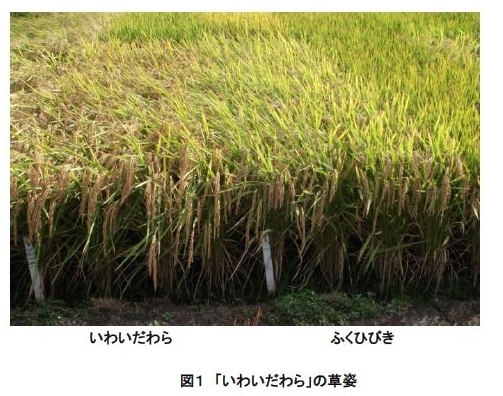

- 多肥栽培の粗玄米収量6)は、多収品種の「ふくひびき」と同程度で食用品種の「あきたこまち」より13%多収です。普及予定地においては、「ふくひびき」より13%多収です(図2)。

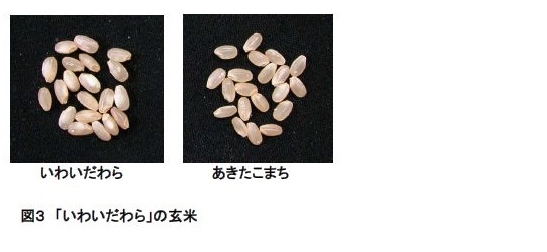

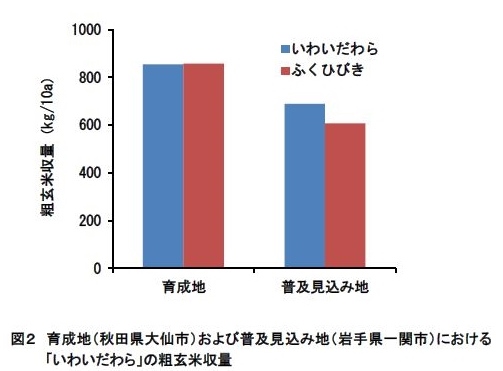

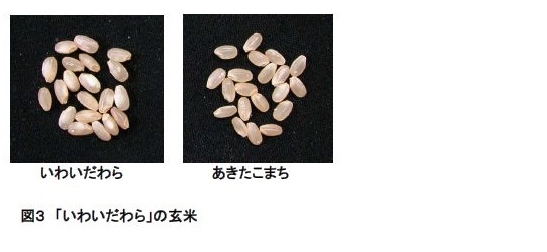

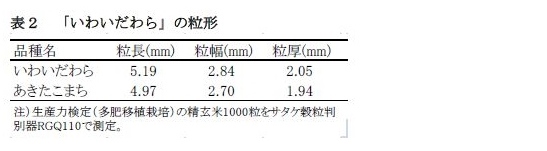

- 玄米の粒が大きく白濁部分があり、外観が食用品種と異なるので、容易に食用品種と識別できます(表1、表2、図3)。

栽培上の留意点

- 種子の温湯による消毒や10°C以下の水による低温浸種は、育苗の際に出芽不良をもたらす危険性がありますので避けて下さい。

- 耐冷性が強くないので、冷害の常襲地帯での栽培は避ける必要があります。

- いもち病の真性抵抗性遺伝子を保有しますが、病原菌レースの変化によりいもち病の多発が予想される場合は薬剤防除を行う必要があります。

品種の名前の由来

多くの俵が積まれ、豊作を祝うことを願って、「いわいだわら」と命名されました。

今後の予定・期待

岩手県一関市において、畜産業者との連携により、平成25年度から作付が開始され、平成26年度は30haの作付を見込んでいます。今後、東北地域中南部での栽培の拡大が期待されます。

種子の入手に関するお問い合わせ先

農研機構東北農業研究センター 企画管理部 業務推進室 運営チーム

Tel:019-643-3443 Fax:019-641-7794

利用許諾契約に関するお問い合わせ先

農研機構 連携普及部 知財・連携調整課 種苗係

Tel:029-838-7390 Fax:029-838-8905

用語の解説

1)飼料用米

飼料用水稲品種の用途には、籾あるいは玄米を家畜に給与する飼料用米と、穂と茎葉を一緒にサイレージとして調製して家畜に給与する稲発酵粗飼料があります。「いわいだわら」は飼料用米に適した品種です。

2)ふくひびき

東北農業試験場(現、東北農業研究センター)において1993年に育成した多収の加工用水稲品種です。現在は飼料用米を用途として東北地域を中心に普及しています。

3)識別性

飼料用米は、食用米への混入を防ぐために、食用米と区別できることが求められます。「いわいだわら」の玄米は、大粒で外観品質が劣るため、食用米の玄米と容易に識別できます。

4)稲発酵粗飼料

稲発酵粗飼料(イネホールクロップサイレージ、イネWCS)とは、稲の米粒が完熟する前(糊熟期~黄熟期)に、穂と茎葉を同時に刈取り、密封して嫌気条件のもとで発酵させた(サイレージ化した)飼料です。

5)多肥栽培

飼料用米の栽培においては、多収が求められます。食用品種の慣行施肥量の1.2~1.5倍の多肥栽培によって収量が高まります。

6)粗玄米収量

籾摺り後の玄米を粗玄米、さらに篩(ふるい)にかけてくず米を取り除いたものを精玄米と呼びます。家畜には、粗玄米を与えるので、粗玄米の収量が重要となります。