新品種育成の背景・経緯

東北地域中南部(特に宮城県)の大豆産地では、中生の「タンレイ」が主力品種として作付されています。しかし、「タンレイ」はダイズモザイク病に罹りやすいうえ、紫斑粒や着色粒が発生するなど品質の変動が大きな問題となっていることから、抵抗性の強化や品質向上が望まれていました。そこで、農研機構では、東北地域中南部での栽培に適した、中生で耐病性と機械化適性を有し、豆腐などの加工適性にも優れる品種を育成することを目的として、早生の「フクシロメ」に、大粒でダイズモザイク病に強い「刈系623号」を交配し、新品種「あきみやび」を育成しました。

「あきみやび」の特徴

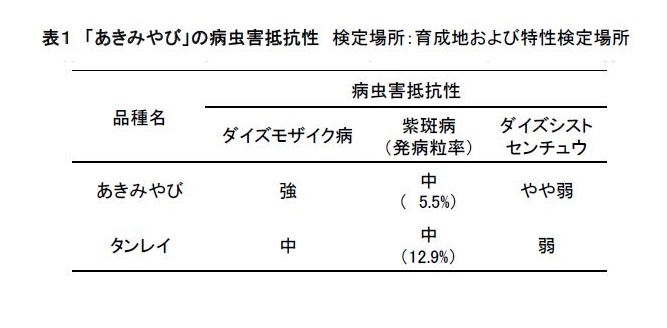

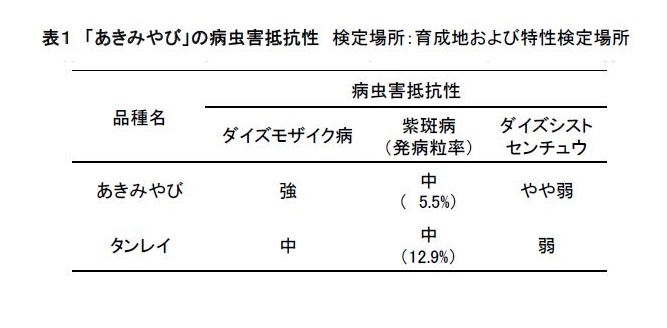

- 「タンレイ」と比べて、ダイズモザイク病に対して強い抵抗性を示し、紫斑病に対して発病粒率が低く抑えられています(表1)。

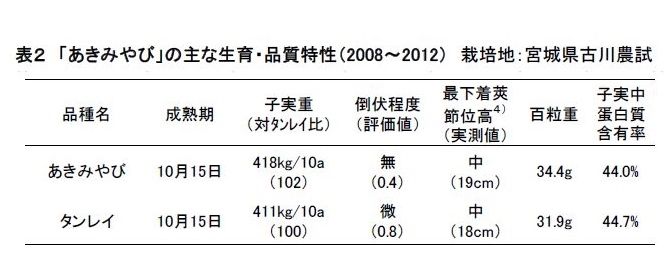

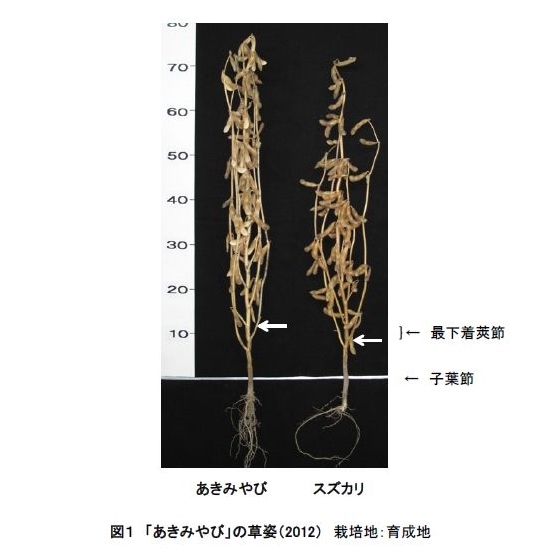

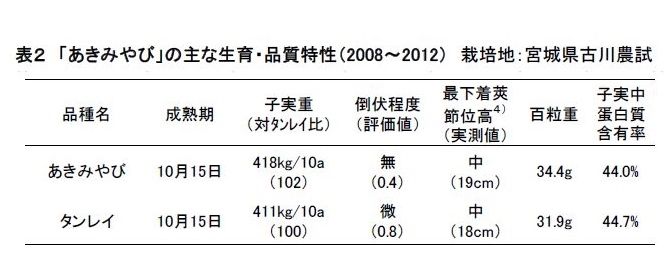

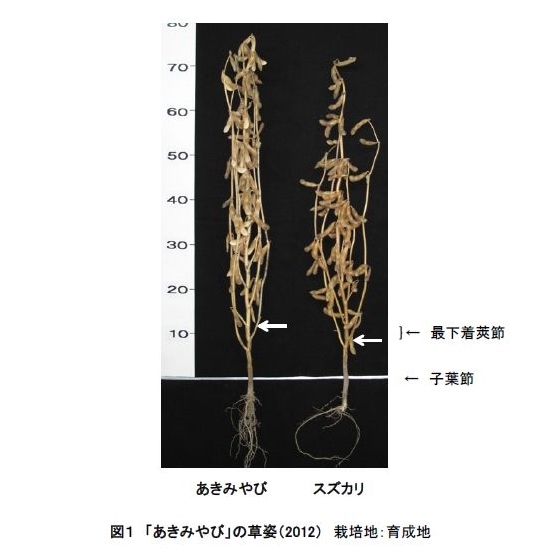

- 耐倒伏性が強く、最下着莢節位高3)も適正範囲にあり、コンバイン収穫に適します(表2、図1)。

- 子実が白目で「タンレイ」より大きく、蛋白質含有率が「タンレイ」並に高く、豆腐などの加工に適します(表2、図2)。

- 成熟期が「タンレイ」とほぼ同じ中生で、収量も同程度です(表2)。

- 栽培適地は東北地域中南部です。

- ダイズシストセンチュウ4)にやや弱いので、センチュウ被害の発生した圃場での栽培は避ける必要があります。

品種の名前の由来

倒伏に強く、優美で良質な大豆を秋に無事収穫できることを願って、「あきみやび」と命名されました。

今後の予定・期待

現在、宮城県で主力品種の「タンレイ」の一部に置き換える奨励品種として採用され、1,000ヘクタール程度の普及面積が見込まれます。今後、この地域の大豆の安定生産に貢献することが期待されます。

種子の入手に関するお問い合わせ先

農研機構東北農業研究センター 企画管理部 業務推進室 運営チーム

Tel:019-643-3443 Fax:019-641-7794

利用許諾契約に関するお問い合わせ先

農研機構 連携普及部 知財・連携調整課 種苗係

Tel:029-838-7390 Fax:029-838-8905

用語の解説

1) ダイズモザイク病

主にダイズモザイクウイルスによって発生し、発症すると若い葉の脈が透け、のちにモザイクとなり、縮葉症状を示し、種子には褐斑粒を生じ、収量と品質の低下をもたらします。

2) 成熟期の早晩性(そうばんせい)

作物の生育期間の長短を表します。収穫に至る期間が早い、中間、遅い品種を、各々、早生(わせ)、中生(なかて、ちゅうせい)、晩生(おくて、ばんせい)といいます。

3) 最下着莢節位高(さいかちゃっきょうせついこう)

大豆の子葉節から最下着莢節位までの高さを示します(図1)。これが高いとコンバイン収穫時の刈残し損失が少なくなります。地表面から10cm以上であることが求められています。

4) ダイズシストセンチュウ

大豆の植物体に寄生し、根の機能を損なうとともに、根粒菌の着生を阻害し、大きな減収をもたらします。