新品種育成の背景・経緯

水田利活用の有効な手段として、飼料米と稲発酵粗飼料の普及が推進されています。このうち稲発酵粗飼料は、子実だけでなく茎葉も合わせた植物体全体を乳酸菌により発酵させて長期に保存できるようにし、主に牛の飼料として利用するものです。

現在、近畿および中国四国地方では、専用品種として「クサノホシ」等が普及していますが、牛にとって稲の籾は消化が悪く、最大で5割程度の籾が消化されないまま排泄されてしまうため、これによる栄養分のロスが問題とされています。また、カビや腐敗によって発酵がうまくいかないことがあり、その原因の一つとして、稲には乳酸菌のエネルギー源となる糖が少ないことが挙げられています。

さらに、天候不順等により収穫適期を逃し、倒伏によって収穫が困難となる場面も多く、改善が求められています。

そこで、消化の良い茎葉の割合が高く、糖の含量が高いと同時に、倒れにくい稲発酵粗飼料用の水稲新品種「たちすずか」を育成しました

現在、広島県・岡山県・鳥取県・山口県・愛媛県などにおいて、種子の生産や現地試作、牛への給与等、「クサノホシ」等の既存品種に代えての普及に向けた取り組みが開始されています。

新品種「たちすずか」の特徴

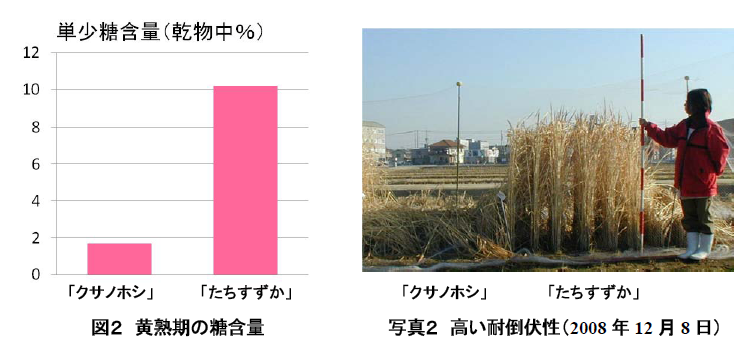

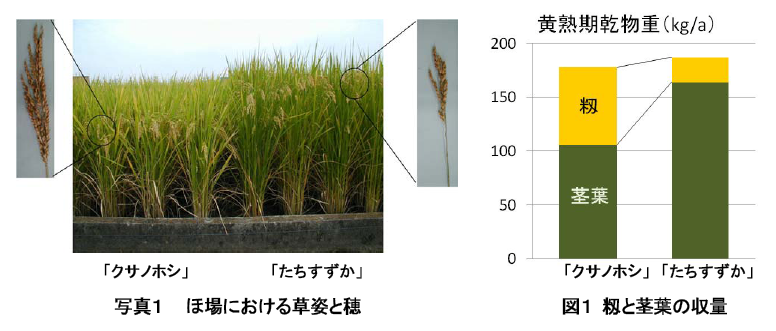

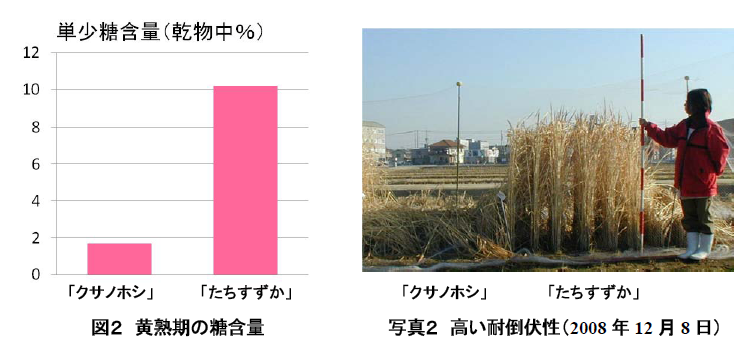

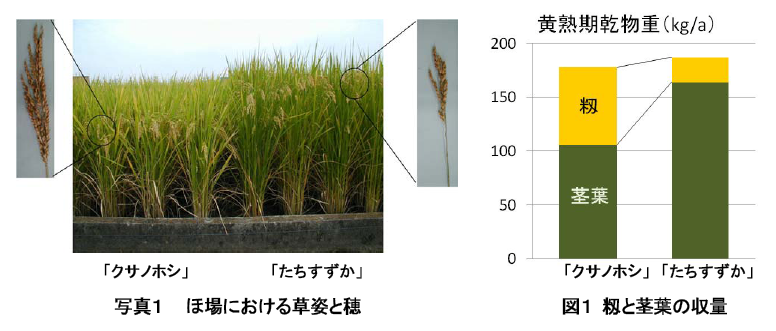

「たちすずか」は、穂が短いため、牛にとって消化の悪い籾が「クサノホシ」の3分の1程度と少なく、その分消化の良い茎葉の割合が高い品種です(写真1、図1)。籾と茎葉を合わせた収量は「クサノホシ」よりやや多収です。また、発酵の際に乳酸菌のエネルギー源となる糖の含量が大幅に増加しています(図2)。さらに、耐倒伏性に優れ、収穫適期を2ヶ月過ぎても倒れにくいことから、収穫可能な期間が長い(写真2)特徴を持っています。

他方、縞葉枯病に抵抗性を持たないため、本病の常発地帯では作付けが困難です。また、いもち病に対しては菌の変異に注意が必要です。さらに、種子生産の効率が低いため、種子生産においては採種面積・コストについて充分な検討が必要です。

飼料としての利用価値が高いこの品種により稲発酵粗飼料の利用が拡大され、飼料自給率の向上や水田の高度利用につながることが期待されます。

品種の名前の由来

まっすぐに立つ草のかたちと、この品種が植えられた水田を吹きわたるすずやかな風をイメージして名付けられました。

種苗の配布と取り扱い

平成22 年3 月31 日に品種登録出願(品種登録出願番号:第24752 号)を行いました。

平成 22 年6 月14 日に品種登録出願公表されました。

利用許諾契約に関するお問い合わせ先

農研機構情報広報部

知的財産センター種苗係

Tel 029-838-7390

Fax 029-838-8905

用語の解説

サイレージ

貯蔵性と嗜好性の向上を目的に、飼料作物を細かく細断し、空気が入らないように密封し、乳酸菌の働きで発酵させたものです。

ホールクロップサイレージ(WCS)

飼料用イネや飼料用トウモロコシのように実をつける飼料作物の茎葉を丸ごと使うサイレージをホールクロップサイレージと呼びます。牛などの家畜に与える貯蔵飼料に使います。飼料用イネを原料としたものは、稲発酵粗飼料と呼ばれ、一般的な飼料用イネの利用方法になっています。

縞葉枯病

稲のウイルス病のひとつで、ヒメトビウンカによって媒介されます。葉および葉鞘に黄緑色または黄白色の縞状の病斑があらわれ、生育が不良となり、やがて枯死します。後期感染では、黄緑色の条斑を生じ、穂が奇形となって十分に葉鞘から出なくなる症状を示します。