開発の社会的背景と研究の経緯

国産裸麦の作付け面積は約4,000haで生産数量が約13,000トンですが、買い受け希望数量は約3倍にあたる約36,000トンにも達しており、精麦、味噌、焼酎等の製造企業(実需者)から増産が強く求められています。裸麦は味噌用、押し麦用の他、麦茶や焼酎にも利用されています。

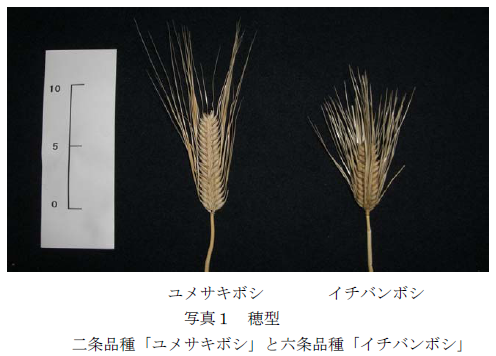

今回、普及が期待される地域の埼玉県では六条裸麦品種の「イチバンボシ」が作付けされています。

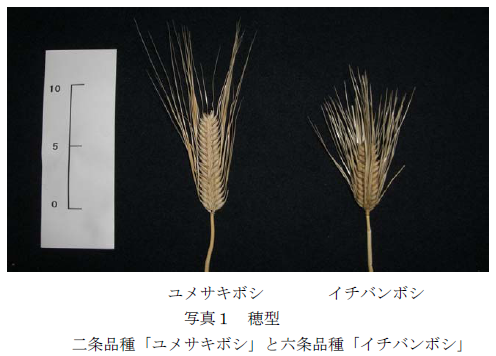

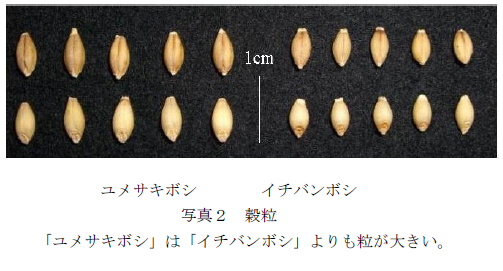

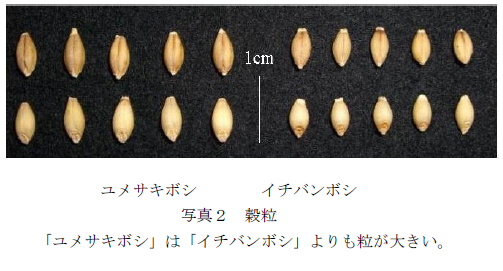

裸麦は搗精(とうせい)されて精麦として流通するため、粒厚が厚い方が良いとされています。そのため生産者は出荷する際に、やせている粒、小さい粒を篩いにかけて取り除くことを求められます。「イチバンボシ」は多収で精麦品質も良いのですが、粒が小さくなることがあり、実需者から改善を求められてきました。今回、品種登録した「ユメサキボシ」は二条の品種で、六条の品種に比べて粒が大きく、篩った後の収量(整粒重)が高くなりますので、生産者にも有利になりますし、実需者のニーズに応えることもできます。したがって「ユメサキボシ」は国産裸麦の生産拡大の起爆剤として貢献できると期待しています。(写真1、写真2)

研究の内容・意義

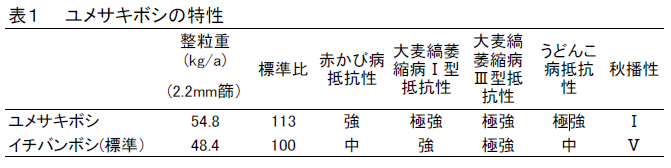

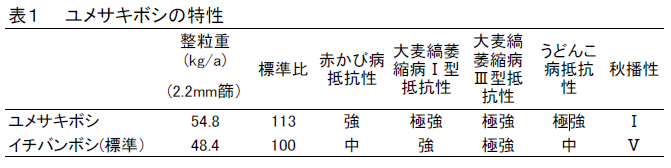

「ユメサキボシ」は粒が大きく、整粒重で10%以上増収になります。また大麦縞萎縮病、うどんこ病、赤かび病といった大麦の主要病害に抵抗性のある品種です。病気による収量の減少を抑えることができますので、安定的な増産が期待されます(表1)。この品種に夢を乗せて花が咲くように普及してほしいとの思いを込めて名付けました。

国産裸麦で普及している品種は今まで六条種だけでした。これは古くから我が国では六条種の裸麦が栽培されていたため、公的機関が品種改良を組織的に取り組むようになってからも、裸麦の品種改良は従来から栽培されていた六条種について、水稲との二毛作に適するための早生化や機械収穫するために倒れにくくするという栽培性の改良に力が注がれてきたからです。二条種は明治以降、ビール大麦として外国から導入されて、主にビール用大麦として日本の気候風土に合う品種育成がされてきました。二条種の裸麦系統の開発についても取り組まれてきましたが、広範な普及が見込まれませんでしたので、特殊な形質を持つ系統以外は品種登録をしてきませんでした。しかし、現在栽培されている六条品種と比べて生産者、実需者にとって有利となる系統が開発されたことや、国産の大麦・はだか麦が不足し、実需者側から強く求められている社会状況で、普及が見込めることとなり、今回の品種登録出願のはこ

びとなりました。なおビール用大麦は製造工程上、皮がある方が望ましいとされていますが、主食(押し麦等)用、焼酎用、味噌用に使われる大麦は搗精を経て精麦を利用しますので、脱穀すれば皮が容易に取り除くことができる裸麦が有利です。

今後の予定・期待

当面の普及地帯は埼玉県で、まずは押し麦としての利用が考えられています。また、近畿中国四国地域、九州地域でも「ユメサキボシ」の奨励品種決定調査は継続して行っています。更に、愛媛県や長崎県では現地試験が行われており、品種登録が普及の起爆剤となると考えられます。二条裸麦の栽培はビール大麦の栽培と大きく変わることがないため、ビール大麦の作付けの実績がある地帯では普及していく可能性があると考えられます。関東以西の平坦地域では普及するために大きな支障はないと考えられます。

参考データ

用語の解説

搗精(とうせい)

穀粒の外側を削り、精麦すること。搗精後の麦を搗精麦、単に精麦とも言います。

整粒重

生産物を一定の縦目篩いで篩った後の収量。六条性の裸麦では2.2mmで篩うことを指導しているところが多い(愛媛県など)。埼玉県では「イチバンボシ」を2.2mmで篩い、出荷しています。

奨励品種決定調査

都道府県が普及すべき優良な品種として決定するために行う試験。裸麦は主要農産物であるためこの対象となります。

秋播性

麦類は播種後、一定期間低温にあわないと穂が出ない特性を持つ場合があり、穂が出るのに必要な低温期間の長短を「秋播性」と言います。ユメサキボシは秋播性がIであり、低温を必要としません。すなわち、どの時期に播種しても出穂します。しかし、日本の温暖地では春に播種しても植物体が小さいまま出穂するため、秋に播種するよりも収量は低下します。

用語の解説

搗精(とうせい):穀粒の外側を削り、精麦すること。搗精後の麦を搗精麦、単に精麦とも言います。

整粒重:生産物を一定の縦目篩いで篩った後の収量。六条性の裸麦では2.2mmで篩うことを指導してい

るところが多い(愛媛県など)。埼玉県では「イチバンボシ」を2.2mmで篩い、出荷しています。

奨励品種決定調査:都道府県が普及すべき優良な品種として決定するために行う試験。裸麦は主要農産

物であるためこの対象となります。

秋播性:麦類は播種後、一定期間低温にあわないと穂が出ない特性を持つ場合があり、穂が出るのに必

要な低温期間の長短を「秋播性」と言います。ユメサキボシは秋播性がIであり、低温を必要としませ

ん。すなわち、どの時期に播種しても出穂します。しかし、日本の温暖地では春に播種しても植物体が

小さいまま出穂するため、秋に播種するよりも収量は低下します。