新品種育成の背景・経緯

レタスビッグベイン病は、日本では1973年に和歌山県で初めて発生が確認されたウイルス病害です。1995年以降、兵庫県、香川県等各地で確認され、現在もなお、その勢いは衰えていません。本病は、生育不良・結球不良を引き起こし、冬春レタス作、特に1月下旬から2月の厳寒期において多大な被害を及ぼしています。

レタスビッグベイン病対策として最も有効な防除手段は抵抗性品種の導入であり、現在まで民間種苗会社から数々の抵抗性品種が販売されています。農研機構においても2009年(平成21年)に厳寒期どりに適した強度抵抗性レタス品種「フユヒカリ」を発表しました。しかし、近年本病の発生時期が早まり、12月においても発生が急増していることから、この時期の栽培に適した抵抗性品種の育成に取り組みました。

「ウインターパワー」は「フユヒカリ」の兄弟品種であり、アメリカ合衆国農務省育成の抵抗性品種「Thompson」と高品質の感受性品種「シスコ」の交配によって得られたものです。交配後代において抵抗性を示し、かつ12月下旬から1月中旬の収穫で高品質なレタスができる個体の選抜と、その形質を固定化するための自殖を繰り返して、「ウインターパワー」を育成しました。

新品種「ウインターパワー」の特徴

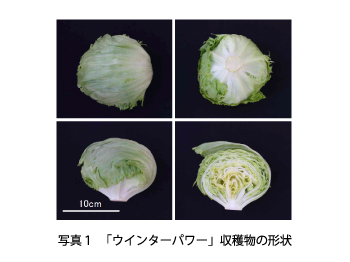

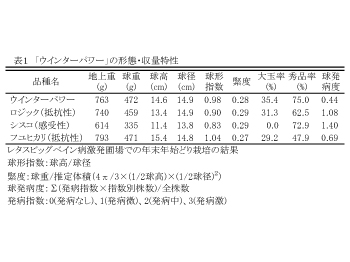

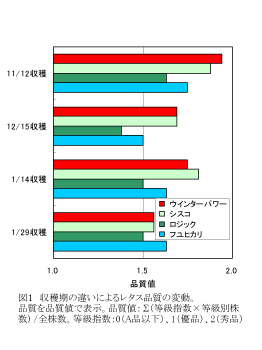

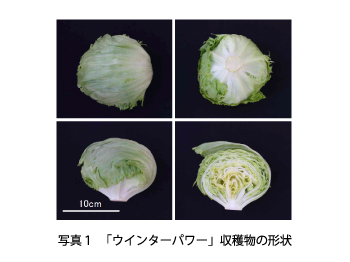

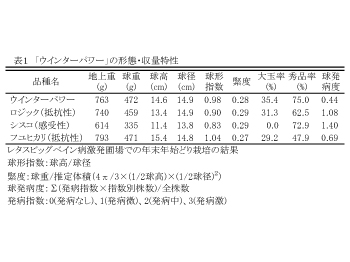

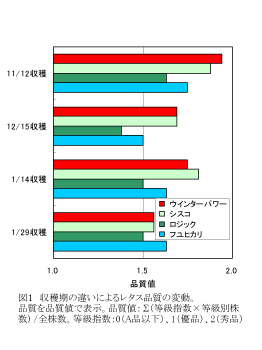

- 「ウインターパワー」(写真1)は、年末年始どり(12月下旬から1月中旬に収穫)に適した品種で、高品質で大玉のレタスが収穫できます(表1、図1)。

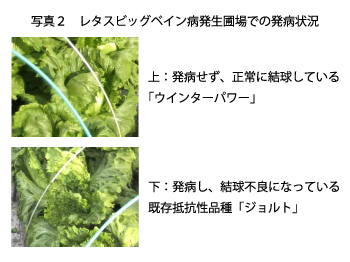

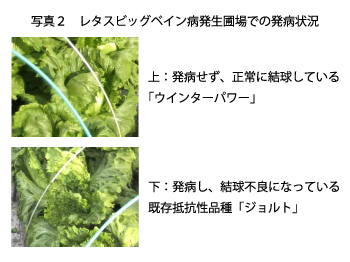

- 「ウインターパワー」は、汚染程度の低い圃場(感受性品種での発病株率が50%程度)ではほとんど発病しません(写真2)

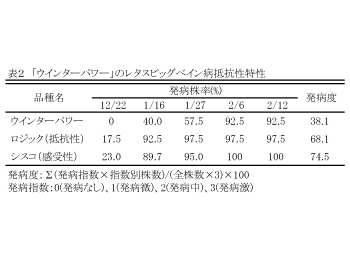

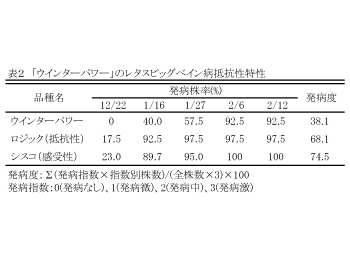

- 「ウインターパワー」は発病しにくいほか、発病してもその時期が遅れるため、汚染程度の高い圃場での栽培では、発病度(発病程度を示す値)が低くなります(表2)。

品種の名前の由来

「ウインターパワー」は、冬に収穫する品種で、レタスビッグベイン病の汚染圃場での栽培でもいきいきと生育して高品質のレタスになることを表現しています。

種苗の配布と取り扱い

2012年(平成24年)3月16日に品種登録出願公表されました。

今後、利用許諾契約を締結した民間種苗会社を通じて種子を販売する予定です。

利用許諾契約に関するお問い合わせ先

農研機構 連携普及部 知財・連携調整課 種苗係

Tel:029-838-7390 Fax:029-838-8905

用語の解説

レタスビッグベイン病

発病すると葉脈(vein)に沿った部分が退色して葉脈が太くなったように見えることから「big-vein(ビッグベイン)」と命名された病気です。本病の病原はMirafiori lettuce big-vein virus(MLBVV)というウイルスであり、土壌に生息するOlpidium virulentusという菌類によって媒介されます。MLBVVはO.virulentus菌体中で長期間生存できるため、一度発生が認められると、MLBVVを根絶することは極めて困難であり、被害は年々拡大します。

冬春レタス作

11月から3月にかけて収穫するレタス栽培の作型です。この期間の栽培のうち、12月下旬から1月中旬に収穫するものを「年末年始どり」、1月下旬から2月に収穫するものを「厳寒期どり」と言います。

感受性品種

病気にかからない、かかりにくいことを「抵抗性」といい、その対義語として「感受性」を用います。すなわち、「感受性品種」とは、病気にかかる、かかりやすい品種のことを示します。

交配後代

交配した後の世代のことで、最初の世代をF1世代、F1とF1を交配してできた世代をF2世代等と呼びます。

自殖

自家受粉で種子を形成することです。自殖を繰り返すことによって遺伝的に均一な集団となり、形質が固定化します。