新品種育成の背景・経緯

水田利活用の有効な手段として、飼料米および稲発酵粗飼料用水稲品種の普及が推進されています。稲発酵粗飼料は、稲全体を乳酸発酵させて長期に保存できるようサイレージとし、主に牛の飼料として利用するものです。

現在、近畿中国四国地域では、飼料用稲として「ホシアオバ」が普及していますが、牛にとって稲の籾は消化が悪いため、従来の飼料用稲では未消化籾による栄養分の損失が問題とされています。また、稲には乳酸菌のエネルギー源となる糖が少ないためにサイレージ発酵がうまくいかず、カビや腐敗が問題となる場合があります。さらに、天候不順等により収穫適期を逃し、倒伏によって収穫が困難となる場面も多く、改善が求められています。

これらの問題点を解決するため、近畿中国四国農業研究センタ-では、2010年(平成22年)に消化の良い茎葉が多収で、糖の含量が高く、倒れにくい稲発酵粗飼料用の晩生の「たちすずか」を育成しました。しかし、「たちすずか」一品種のみでは収穫期に労力や農業機械の競合が発生するため、飼料特性はそのままにして、もう少し熟期の早い作期分散用の品種が強く要望されていました。

新品種「たちあやか」の特徴

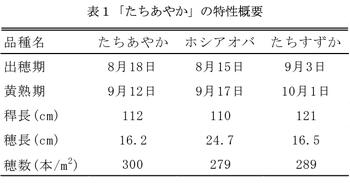

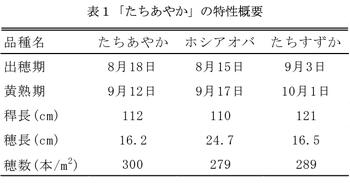

- 「たちあやか」は、自然突然変異で得られた極短穂(ごくたんすい)個体と「ホシアオバ」を交配材料として育成された中生熟期の稲発酵粗飼料用品種です(表1、写真1)。

- 出穂期は、「たちすずか」よりも16日程度早く、稲発酵粗飼料の収穫期となる黄熟期4)は、「たちすずか」よりも19日程度早くなります。

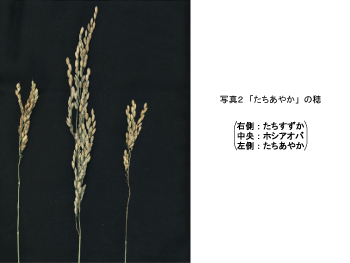

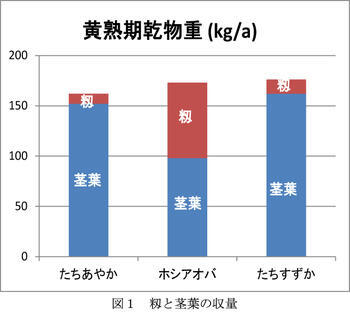

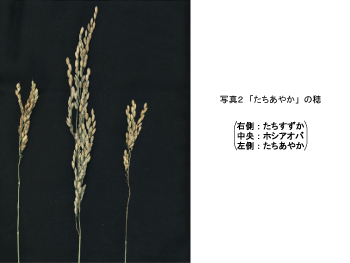

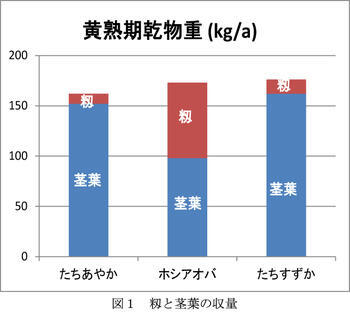

- 穂は通常の品種と比べて極端に短く(写真2)、牛にとって消化の悪い籾は従来の飼料用稲「ホシアオバ」の約3分の1程度となり、その分消化の良い茎葉の割合が高い品種です(図1)。籾と茎葉を合わせた収量は「ホシアオバ」並です(図1)。また、耐倒伏性に優れることから、収穫時の作業性が改善されています。

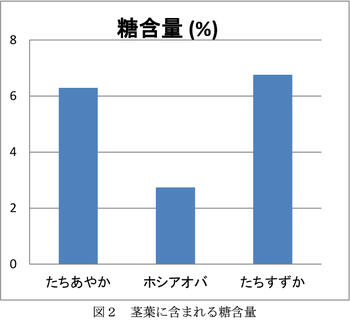

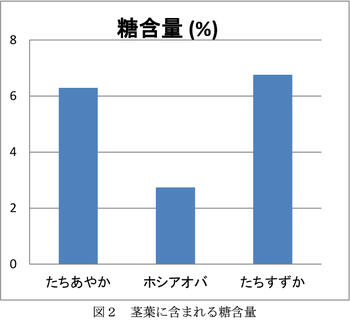

- 茎葉に含まれる糖の含量が大幅に増加しています(図2)。サイレージ発酵には、乳酸菌の栄養分となる糖が必要になるため、「たちあやか」は高品質な稲発酵粗飼料が生産できます。

生産上の留意点

縞葉枯病5)に抵抗性を持たないため、本病の常発地帯では作付けが困難です。また、種子生産の効率が低いため、種子生産においては通常品種の2~3倍の採種面積が必要となります。

品種の名前の由来

まっすぐに立つ草姿と、「たちすずか」とあわせて栽培されることにより耕畜連携に彩りを与えることを願って名付けられました。

今後の予定・期待

2012年度(平成24年度)から岡山県津山市の飼料稲生産者団体が作付けを行っているほか、広島県、鳥取県の生産者団体でも試作が行われています。当面は数十ヘクタールの作付けが見込まれます。「たちあやか」は「たちすずか」とともに稲発酵粗飼料の安定生産と品質向上に貢献することが期待されます。

利用許諾契約に関するお問い合わせ先

農研機構 連携普及部 知財・連絡調整課 種苗係

Tel 029-838-7390 Fax029-838-8905

用語の解説

1)稲発酵粗飼料

飼料用稲や飼料用トウモロコシのように実をつける飼料作物の茎葉を丸ごと使うサイレージをホールクロップサイレージと呼び、牛に与える貯蔵飼料に使います。このうち、飼料用稲を原料としたものは、稲発酵粗飼料と呼ばれ、一般的な飼料用稲の利用方法になっています。

2)たちすずか

2010年(平成22年)に近畿中国四国農業研究センターで育成された稲発酵粗飼料用の晩生品種です。「たちあやか」と同様に、穂がとても小さいのが特徴です。

3)サイレージ

貯蔵性と嗜好性の向上を目的に、飼料作物を細かく細断し、空気が入らないように密封し、乳酸菌の働きで発酵させたものです。

4)黄熟期

稲が完全に熟する前(出穂後約30日頃)の時期で、サイレージに適した収穫時期のことです。米の胚乳がロウ状で、玄米が爪で容易につぶせる柔らかさの時期です。

5)縞葉枯病

稲のウイルス病のひとつで、ヒメトビウンカによって媒介されます。葉に黄緑色または黄白色の縞状の病斑があらわれ、生育が不良となり、やがて枯死します。後期感染では、黄緑色の条斑を生じ、穂が奇形となって十分に葉から出なくなる症状を示します。