地球温暖化の影響は既に現れており、わが国のコメ生産においても高温の年には多くの地域で品質の低下がみられるようになってきています。今後予測される温暖化の進行によって、わが国のコメ作りがどのような影響を受けるのか、どうすれば影響を回避できるのかについて、我々が取り組んでいる研究を紹介します。

農業環境研究部門

気候変動適応策研究領域 作物影響評価・適応グループ

グループ長

石郷岡 康史(いしごうおか やすし)

先が見通せる縁起物として、おせち料理にも欠かせないれんこん。茨城県・霞ケ浦周辺の全国一の産地は、今、収穫の最盛期です。そこへ夜、やって来るのは、たくさんのカモたち。時には泥を掘ってれんこんを食べることも...。食害の様子を初めて明らかにした動画を紹介しながら、被害の防止と野鳥のすみかの保全をどのように両立していけるか考えます。

畜産研究部門

動物行動管理研究領域 動物行動管理グループ

主任研究員

益子 美由希(ましこみゆき)

人間の五感の中でセンサ化が最も遅れていると言われているのが嗅覚(きゅうかく)です。

畜産の研究者と嗅覚の研究者、フィールドの全く異なる2人のひょんな出会いから始まった「牛乳のニオイによる牛の体調管理」に纏わる異色の研究開発について、裏話も交えてご紹介します。

物質・材料研究機構(NIMS)

高分子・バイオ材料研究センター バイオ材料分野 嗅覚センサグループ

グループリーダー

吉川 元起(よしかわ げんき)

畜産研究部門

高度飼養技術研究領域 スマート畜産施設グループ

上級研究員

中久保 亮(なかくぼ りょう)

日本の農業は担い手が減少し,高齢化が進んでいます。農業者の減少を逆手に捉えた"前向き"な戦略が重要です。そこで、ロボットやAIなどの技術を取り入れ、少ない労働力で効率良く作物を栽培する、超省力的なスマート農業を充実させる必要があります。今回は開発中のロボットトラクターを中心とした新たな機械技術を紹介します。

農業機械研究部門

知能化農機研究領域

主席研究員

八谷 満(はちや みつる)

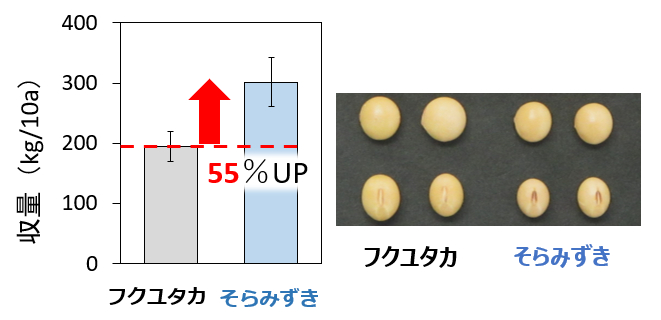

ダイズは豆腐、味噌、醤油、納豆などの原料となることから、日本の食を支えている作物です。そのようなダイズについての「まめ知識」をご紹介するとともに、ダイズの品種育成過程、最近育成された高い収量を示す4つの多収品種「そらシリーズ」をご紹介したいと思います。

作物研究部門

畑作先端育種研究領域

研究領域長

栁澤 貴司(やなぎさわ たかし)

センチュウはミミズのような形をした小さな生き物です。土の中や海の底に生息していて、畑や庭など私たちの身の回りにたくさんいます。ほとんどの種類は無害ですが、一部は作物に寄生して根にこぶをつくったり、腐らせたりする害虫になります。今日はこれら植物に寄生するセンチュウをご紹介します。Bチャンネルでは顕微鏡でセンチュウを観察しますので、一緒に見てみましょう。

土の中からとりだしたセンチュウや、根の中に寄生している線虫を、顕微鏡でライブ観察します。

植物防疫研究部門

作物病害虫防除研究領域 病害虫防除支援技術グループ

上級研究員

上杉 謙太(うえすぎ けんた)

興津の研修制度は、明治39年に見習い制度として発足した組織で、もうじき120年を迎える歴史ある研修制度です。現在2,754名が卒業し、多くの者が、日本の柑橘産業を担っております。現在7名の研修生が知識技術の習得に励んでいます。生徒は、研究所敷地内にある寮で生活しながら研修しています。こんな環境の中で、あなたも、学んでみませんか?

果樹茶業研究部門 研究推進部

研究推進部養成研修課 常緑果樹研修チーム