- 牛

- 鹿

- 馬

- めん羊・山羊

- 豚

- 鶏

- その他・家きん

- 蜜蜂

- その他・家畜

対象家畜牛、水牛、鹿、めん羊、山羊

特徴

伝達性海綿状脳症は、脳内に異常プリオンたんぱく質が蓄積することにより神経変性を起こす病気で、プリオン病とも呼ばれる。牛海綿状脳症(BSE)や、羊と山羊のスクレイピーおよび鹿慢性消耗病(CWD)が家畜の伝達性海綿状脳症として法定伝染病に指定されている。

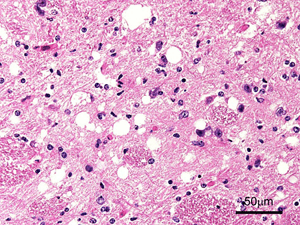

本病の特徴として、感染から発症までの期間が長いことや、脳に空胞と異常プリオンたんぱく質が観察されることが挙げられる。発症動物は、音や接触に過敏に反応し、異常姿勢や運動失調を示して末期には起立不能となり、死亡する。

プリオン病の伝播(でんぱ)経路は不明な点が多いが、BSEでは病原体に汚染された肉骨粉が飼料として与えられたことによる経口感染が原因とされている。スクレイピー、CWDでは感染動物の体液や胎盤などを介した直接的あるいは間接的な感染が考えられている。また、BSE、スクレイピー、CWDでは、老齢の個体において自然発生する病型(非定型)も知られている。

わが国では36頭のBSE発生があったが、肉骨粉の使用禁止等の飼料規制と検査体制の整備などにより、2009年以降発生は認められていない。スクレイピーは散発的に国内発生がある。CWDは国内の発生はないが、北米、韓国、北欧で発生が見られる。

対策

治療法はなく、家畜では生前診断法も確立されていない。異常プリオンたんぱく質は消毒薬では効果がないことから、感染動物や汚染物は焼却する。焼却できない場合には、0.5%以上の次亜塩素酸や4%以上の水酸化ナトリウムが消毒に用いられる。

BSEの異常プリオンたんぱく質を人が食べるとプリオン病を発症すると考えられており、予防対策として、と畜場でのBSE検査が行われている。

[写真:伝達性海綿状脳症感染牛の脳]

動物衛生研究部門 : 舛甚賢太郎、岩丸祥史

参考情報

- 家畜の監視伝染病 伝達性海綿状脳症

情報公開日 : 「家畜疾病図鑑」『日本農業新聞』 2011年8月26日、12面に掲載

情報更新日 : 2024年11月18日