日時

令和7年7月4日(金曜日) 8時50分~12時15分

場所

広島県三次市立君田小学校、合同会社安田農産圃場

概要

農研機構では、みどりの食料システム戦略を推進するため、有機農業が生物多様性にもたらす影響について研究を行っています。

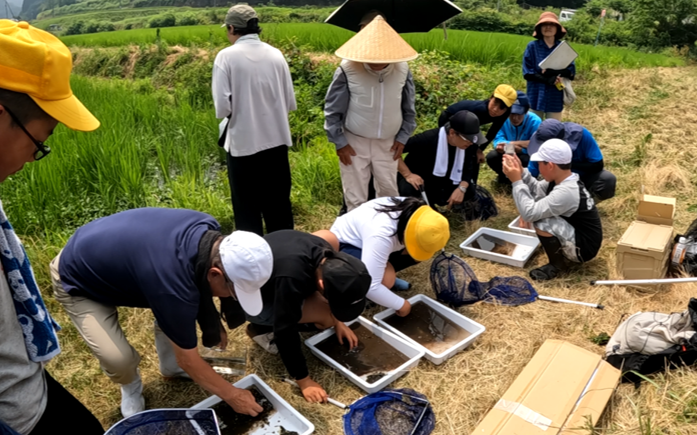

7月4日(金曜日)、西日本農業研究センターの研究員が広島県三次市立君田小学校で実施中の安心・安全な米作りに取り組む総合学習「コメコメ大作戦」において、5・6年生の児童10名のほか、地域や企業の方らと一緒に君田町内の(合)安田農産の田んぼで生きもの調査を行いました。

調査に先立ち、西日本農業研究センターの楠本良延グループ長補佐、北村登史雄上級研究員(共に中山間営農研究領域 生産環境・育種グループ)から、「農業を主とした人々の活動によって維持される自然(二次的自然)は生きものが豊かで、田んぼには5千種以上の生きものがいる」「ごはん3杯の水田環境でアカトンボ1匹が育つことができる」「有機栽培の水田にはアシナガグモやトンボが多く棲み、イネの害虫を食べてくれる」といった話を交えながら、農業と生物多様性の関わりについて解説しました。

田んぼでは「鳥類に優しい水田がわかる生物多様性の調査・評価マニュアル」を活用し、有機栽培転換期間中(以下、有機栽培)の田んぼと、隣接する通常の栽培方法(以下、慣行栽培)の田んぼの生きもの調査を行いました。

調査の結果、有機栽培の田んぼも慣行栽培の田んぼも、ともに生物多様性が豊かな「S」ランクという結果でしたが、有機栽培の方が水生甲虫やアシナガグモの数・種類が豊富で、シャジクモやキクモといっためずらしい水生植物も見つかりました。

調査を終えた児童からは、「君田の田んぼはとても環境が良いことがわかった」「有機農法は生きものにも環境にも良いお米ができるので良い」「お米を売るときに今日分かったことをお客さんに伝えたい」「友達と一緒に生きものをつかまえることができてうれしかった」といった感想がありました。

君田小学校では、今回の調査結果を踏まえながら、今後、無印良品フレスポ三次プラザでお米のPR・販売体験を行う予定です。

当日の様子

楠本グループ長補佐が説明

アシナガグモの採取に挑戦

目当ての生きものを探しに再び田んぼへ