雑草イネは水稲移植栽培においても問題化する

要約

雑草イネは直播栽培の難防除雑草であり移植栽培では問題にならないとされてきたが、実際には2000年以前から広い地域で発生しており、むしろ移植栽培の履歴しかない地区での発生が多い。移植栽培においても雑草イネの早期発見・対策が必要である。

- キーワード: 雑草イネ、警戒情報、水稲、赤米混入

- 担当: 中央農業研究センター・生産体系研究領域・雑草制御グループ

- 代表連絡先: 電話 029-838-8481

- 分類: 普及成果情報

背景・ねらい

近年雑草イネ(Oryza sativa)が水稲移植栽培・直播栽培ともに問題化し、2015年までに19県で発生が確認されている。これらの雑草イネの多くは玄米色が赤く、水稲収穫物への赤米混入被害が報告されている。赤米雑草イネの発生がはじめに確認された長野県では、水稲直播栽培圃場で問題が顕在化したことから、雑草イネのまん延には直播栽培の普及が要因となったと考えられている。しかし、雑草イネ発生圃場の栽培履歴を全国的に調査した事例はこれまでになく、直播栽培の普及が近年の雑草イネまん延の主要因となっていることを示す知見はない。そこで本研究では、雑草イネ発生圃場における栽培履歴から雑草イネを警戒すべき栽培方法を明らかにし、早期警戒によるまん延防止に役立てる。

成果の内容・特徴

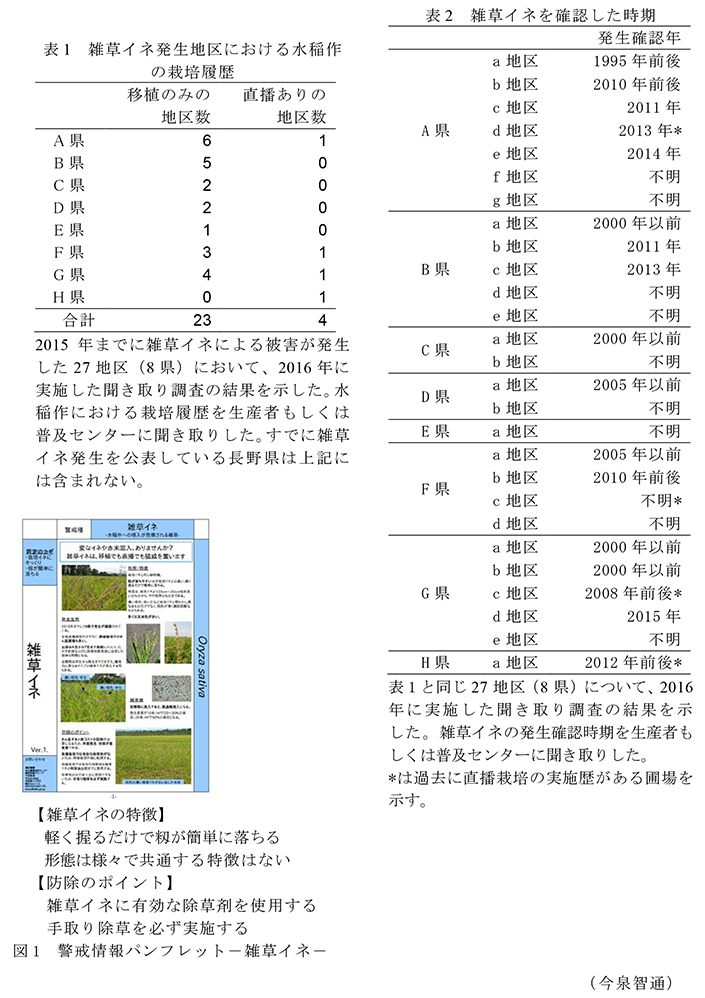

- 2015年までに雑草イネによる被害が発生した27地区(8県)を対象として、2016年に聞き取り調査を実施した結果では、水稲直播栽培の履歴があるのは4地区のみであり、23地区のこれまでの水稲作は移植栽培のみである(表1)。

- 表1の雑草イネ発生圃場のうち、4県5地区では少なくとも2000年以前から雑草イネの発生を確認しており、雑草イネは近年増加したわけではない(表2)。

- 2000年以前から雑草イネ発生を確認している圃場は直播栽培の履歴がなく、移植栽培の履歴しかない(表2)。

- 移植栽培においても雑草イネ発生の警戒が必要である。警戒情報パンフレット(図1)に記載された雑草イネの識別方法や防除のポイントを参考にした早期発見・対策の励行により、被害を最小限に抑えることができる。

普及のための参考情報

- 普及対象:都道府県行政機関、普及センター、水稲生産者

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:全国の水稲作(150万ha)

- その他:公開サイト

(http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/files/Oryza_sativa_1.pdf) - 直播栽培では雑草イネに有効な対策が現在のところない。雑草イネの発生が確認された圃場では直播栽培を行わない。

- 移植栽培では雑草イネに有効な除草剤を使用できるが、除草剤のみでは十分に防除できない。雑草イネ発生圃場では有効な除草剤の体系処理と手取り除草を必ず実施する。まん延すると高コストの防除が長年必要になるため、早期発見・対策が最重要である。

具体的データ

その他

- 予算区分: 交付金、27補正「先導プロ」

- 研究期間: 2012?2016年度

- 研究担当者: 今泉智通、内野彰、小林浩幸

- 発表論文等:

1)農研機構(2017)「警戒すべき雑草『雑草イネ』」 (2018年8月22日)

2)Imaizumi T. (2018)Weed Biol. Manag. 18:99-102