早生で多収の極良食味水稲品種「つきあかり」

要約

「つきあかり」は、極めて食味が優れる水稲粳品種である。収量性に優れ、炊飯米の外観が良いため、弁当等の用途への利用が期待される。寒冷地南部では早生に分類され、中生の主力品種「コシヒカリ」との作期分散が可能である。

- キーワード:イネ、早生、多収、極良食味、作期分散

- 担当:中央農業研究センター・作物開発研究領域・稲育種グループ

- 代表連絡先:電話 029-838-7441

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

現在、主食用米の3割が外食・中食産業で消費されており、外食での店内炊飯や中食での弁当等に適する米の開発が求められている。また、農業法人等の大規模化とともに移植時期・収穫時期を広く分散できる品種に対する要望が高まっていた。これらの要望に応えるため、「コシヒカリ」より早生で、収量性が高く、炊飯米の外観が良い極良食味品種「つきあかり」を育成した。

成果の内容・特徴

- 「つきあかり」は、早生の極良食味品種の育成を目的として、宮崎県の在来品種「かばしこ(ジーンバンクJP10698)」を母とし、「北陸200号(後の「みずほの輝き」)」を父としたF1に「北陸208号」を交配した後代から育成された品種である。

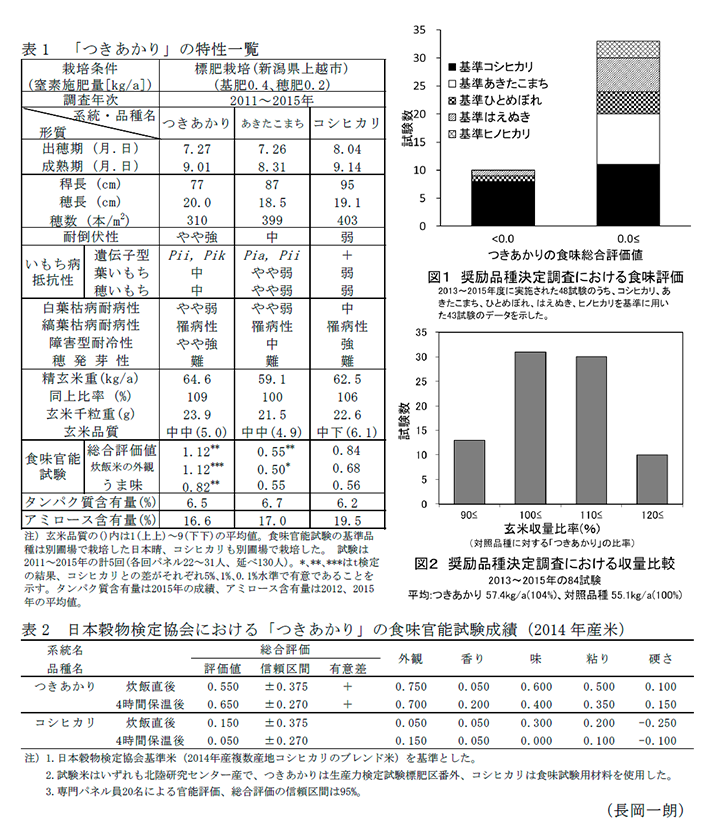

- 出穂期、成熟期は「あきたこまち」より1日程遅く、育成地では"早生"に属する。稈長は「あきたこまち」より10cmほど短く、穂数は「あきたこまち」より少ない。耐倒伏性は"やや強"である(表1)。

- 収量性は「あきたこまち」に優り、標肥で約9%多収となる(表1)。玄米千粒重は「あきたこまち」より2g程度大きい。玄米品質は、背基白は少ないが腹白が出やすく、標肥では「あきたこまち」と同程度の"中中"である(表1)。

- いもち病真性抵抗性遺伝子は"Pii,Pik"で、葉いもち、穂いもち圃場抵抗性はいずれも"中"である。白葉枯病抵抗性は"やや弱"、縞葉枯病に対しては"罹病性"、障害型耐冷性は"やや強"、穂発芽性は"難"である(表1)。

- 育成地における食味官能試験では、外観、うま味に優れ、総合評価は明らかに「あきたこまち」に優り、「コシヒカリ」よりも優る(表1)。日本穀物検定協会の食味官能試験でも、「コシヒカリ」より外観、味の評価に優れ、総合評価も高い(表2)。また、4時間保温後の評価においても「つきあかり」は「コシヒカリ」よりも食味に優れることから、外食での店内炊飯や中食での弁当用として適していると考えられる(表2)。

- 各県の奨励品種決定調査では、食味総合評価値は基準品種(0.0)以上の値を示す場合が多く、極めて食味に優れる(図1)。また、対照品種(100%)に対して多収の事例が多い(図2)。

普及のための参考情報

- 普及対象:水稲生産者、米穀卸売業者等。

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:これまで6県で産地品種銘柄に設定され、2019年度の検査実績は12,000tを超えており、作付面積は2,400ha以上と推定される。新潟県の種子対策品種に採用され、次年度に向けて7県で産地品種銘柄設定の申請が行われていて、作付面積はさらに拡大する見込みである。

- その他:腹白が出やすいため、過剰な穂肥、早期の落水および刈り遅れは避ける。縞葉枯病に罹病性であるため、常発地での栽培では防除を徹底する。施肥が過剰になると倒伏しやすくなり、食味の低下も懸念されるため、地力に応じた施肥を心がける。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、委託プロ(業務・加工用)

- 研究期間:2005~2019年度

- 研究担当者:笹原英樹、前田英郎、松下景、長岡一朗、山口誠之、三浦清之、重宗明子、後藤明俊、山口知哉、梶亮太

- 発表論文等:

- 前田ら(2016)品種登録出願公表第31061号(2016年7月27日)

- 笹原ら(2018)農研機構研究報告中央農研、6:1-21