作付け前にマメシンクイガの被害リスクを推定して防除対策を選択する方法

要約

作付け予定圃場において、ダイズ作付け年数、前年ダイズ圃場までの距離、前年被害粒率の値を用い、その圃場に適したマメシンクイガの防除対策を合理的に選択できる。この選択方法の実施は、総合的病害虫・雑草管理(IPM)の取り組みの一環となる。

- キーワード:多収阻害要因、ダイズ、マメシンクイガ、輪作、IPM

- 担当:中央農業研究センター・水田利用研究領域・北陸病害虫防除グループ

- 代表連絡先:電話 025-526-3237

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

マメシンクイガは、ダイズの莢の中で子実を食害する害虫であり、比較的冷涼な地域では減収要因の一つとされている。本種の防除対策としては、1または2回の殺虫剤散布や、耕種的防除対策としての輪作が挙げられている。複数の有効な対策技術があることから、今後は、対策技術の安定化・持続化を図るために、これら多様な防除対策を組み合わせる総合的病害虫・雑草管理(IPM)の取り組みが重要である。圃場間の被害の違いが大きい本種では、各圃場で作付け前にリスクを推定して対策を選択する方法がまず必要である。そこで、新潟県、長野県における生産者圃場の調査結果等をもとに対策の選定法を作成する。

成果の内容・特徴

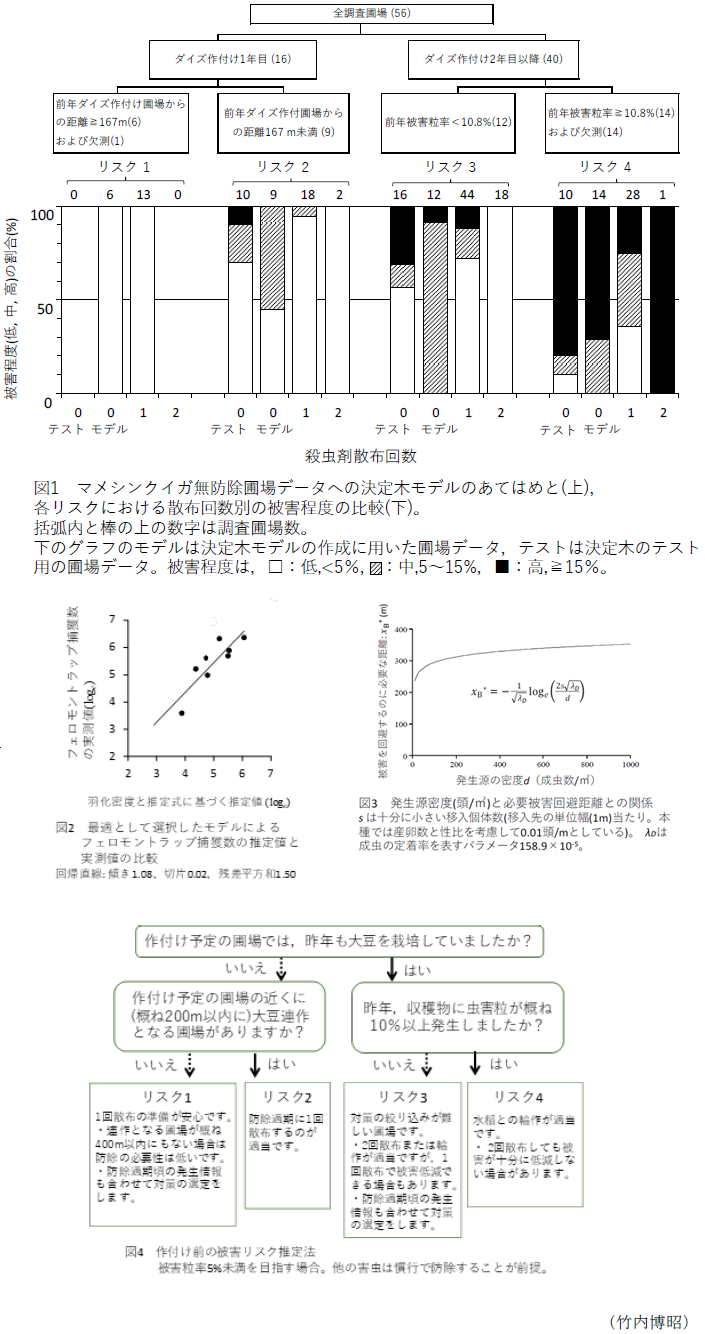

- 2015~2018年に調査した生産者圃場のデータから本種無防除圃場のデータを抽出し、決定木モデルをあてはめるとダイズ作付け年数、前年ダイズ圃場までの距離(閾値167m)、前年被害粒率(閾値10.8%)によって圃場を4つのリスクに分ける決定木が得られる。各リスクで、被害程度の比較をモデル作成用、テスト用データ間で行うと、リスク2、4では両者に違いがないことが、リスク3ではデータにより被害程度の構成が異なることが分かる。さらに、各リスク内で散布0~2回の被害程度を比較すると、どれも散布回数が増加すると被害程度低の割合は増加する(図1)。

- 成虫の標識再捕試験を複数回実施した結果の中から、圃場のフェロモントラップ捕獲数(実測値)を比較的良く推定できるモデルを選択した(図2)。このパラメータを用いれば、発生源(前年ダイズ作付け圃場)と作付け初年の圃場の距離をどれだけ離せば、被害が生じないほど移入虫が少なくなるかを,安全を見込んだ保守的な距離として推定できる。具体的には発生源密度が1000頭/m2(想定される最大密度)の場合は352mとなる(図3)。これは上の決定木の結果と矛盾がない。

- 本種幼虫の生存率は水没により次第に低下するが、その程度は温度と期間により異なる。代かき時から水没した場合、栽培初期に幼虫の生存確率は大きく低下する。水稲栽培の湛水全体では幼虫を死滅させるのに十分な温度と期間があり、効果的な耕種的防除となりえる(図省略)。

- 上の3つの結果をもとに作付け前にマメシンクイガの被害リスクを推定して防除対策を選択する方法が作成できる。例えば図4のような形である。地域の状況に応じて改変して用いる。

成果の活用面・留意点

- 一般的な発生条件のデータに基づく作付け前の選定法なので、防除適期前には最新の情報を入手して最終的な対策を決めるようにする。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、委託プロ(収益力向上)

- 研究期間:2015~2019年度

- 研究担当者:

竹内博昭、遠藤信幸、渋谷和樹、山村光司、石本万寿広(新潟県農総研作物研)、岩田大介(新潟県農総研作物研)、阿曾和基(長野県農試)、栗原潤(長野県農試) - 発表論文等:

- 農研機構(2018)研究成果情報http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/4th_laboratory/carc/2018/carc18_s01.html

- Takeuchi H. et al.(2019)Appl. Entomol. Zool.58:285-296

- 竹内ら(2020)応動昆64(3):115-124

- 農研機構(2020)「マメシンクイガ対策マニュアル」