有機栽培水稲では冬季湛水により窒素供給量が増え収量が増大する

要約

有機水稲栽培において、冬季湛水は土壌の窒素供給能を増大させ、水稲作付け期間の土壌溶液のアンモニア態窒素濃度が高まることで、水稲の窒素吸収量も増加する。このことは、水稲の生育と収量の増大につながり、有機水稲栽培における冬季湛水の有効性の裏付けとなる。

- キーワード:有機農業、冬季湛水、水稲、可給態窒素、アンモニア態窒素

- 担当:中央農業研究センター・土壌肥料研究領域・水田土壌管理グループ

- 代表連絡先:電話 029-838-8522

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

有機農業に関しては、実践農業者の技術が経験則として語られることが多く、今後、有機農業生産を普及・拡大するためには、複雑な耕地生態系の分析を踏まえた科学的な有機農業技術を提示する必要がある。水田における有機栽培では、冬季湛水が生物保護などを目的に導入されることがあり、兵庫県但馬地域では冬季湛水が「コウノトリ育む米」に格付けされる必須の栽培要件となっている。一般に、冬季湛水が、不作付け期間の窒素の溶脱量低減に関与することは知られているが、湛水前後から水稲作付期間の土壌中の養分動態や水稲の生育に及ぼす影響についてはほとんど示されておらず、これを明確にすることは冬季湛水の導入の際に有用な知見となる。

そこで、本研究では、冬季湛水をとりあげて、実験圃場での栽培試験により、水稲の生育に大きく影響する窒素養分動態の変化を明らかにする。

成果の内容・特徴

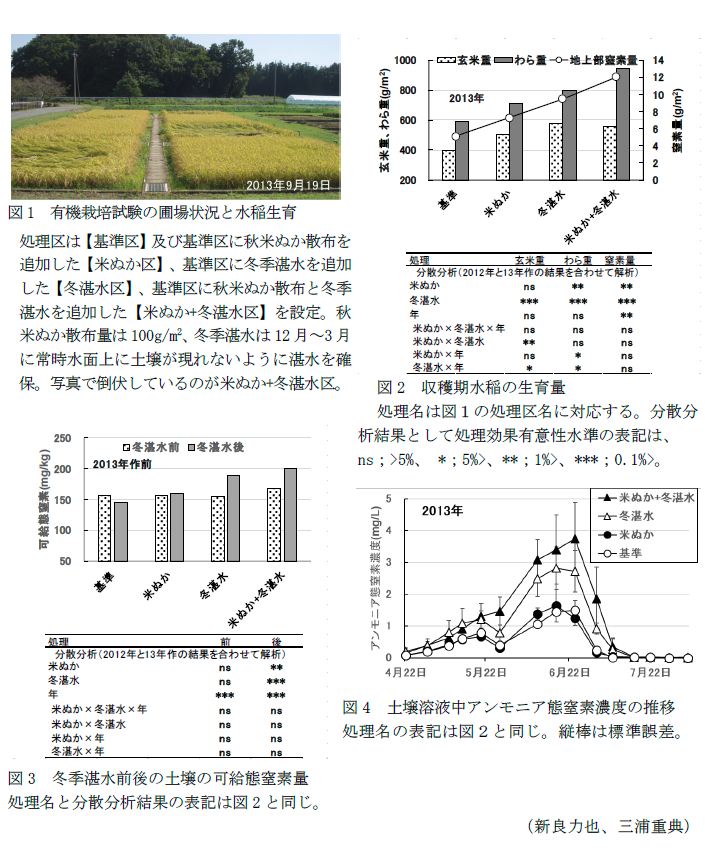

- 冬季湛水(12月~3月)を実施することで、冬季湛水を実施しない場合に比べて次作水稲のわら重及び玄米重が有意に増加し、地上部の窒素量も増大する。冬季湛水に秋の米ぬか散布を組み合わせるとわら重と地上部窒素量はさらに増大するが、玄米重は増加しないことがある。これは、秋の米ぬか散布の組み合わせにより窒素吸収が過大になり、水稲が倒伏したことと関係する(図1、図2)。

- 冬季湛水終了後の土壌中の可給態窒素は、冬季湛水を実施しない場合より大きくなる(図3)。

- 水稲作付け期間の土壌溶液中のアンモニア態窒素は、4月には非常に少量でも6月に増加し、7月初めに最大となった後に減少し、中干期以降ほとんど検出できなくなる。冬季湛水を行うと、水稲が吸収しやすいアンモニア態窒素の供給量が6月に大きく増加する。これが、水稲の生育、収量を増大させる要因となる(図4)。

- 以上から、冬季湛水は、土壌の窒素供給能を増大させ、気温上昇に応じた無機化作用による水稲作付期間のアンモニア態窒素の供給増加につながり、水稲の生育や収量を増大させる効果がある。

成果の活用面・留意点

- つくばみらい市にある農研機構の水田圃場で2009年から有機栽培に切り替えて水稲「コシヒカリ」-水稲「コシヒカリ」-大豆「納豆小粒」の輪作体系で試験を実施した結果である。

- 基準区肥料として、春に米ぬか主体のぼかし肥100g/m2、水稲移植時に米ぬか・おから主体のぼかし肥80g/m2、6月末にグアノを含む米ぬか・おから主体のぼかし肥17-20g/m2を施用した。1作あたりの窒素施用量は4.8-5.0g/m2、さらに、秋に米ぬかを散布(100g/m2)した区では窒素施用量は合計で7.3-7.5g/m2(2012年と2013年の値)となった。

- 有機質資材の施用量は、前年の水稲の生育状況や土壌診断結果等を参考に圃場の窒素供給量を把握した上で調整するのが望ましい。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2012~2018年度

- 研究担当者:新良力也、三浦重典

- 発表論文等:

- Nira R. and Miura S. (2019) Soil Sci. Plant Nutr. 65:377-385

- 新良力也(2016)農業および園芸、91:155-159

- 新良力也(2014)土づくりとエコ農業、46:7-11