青く変色しやすいダイコン品種の判別法と青色色素前駆物質の解明

要約

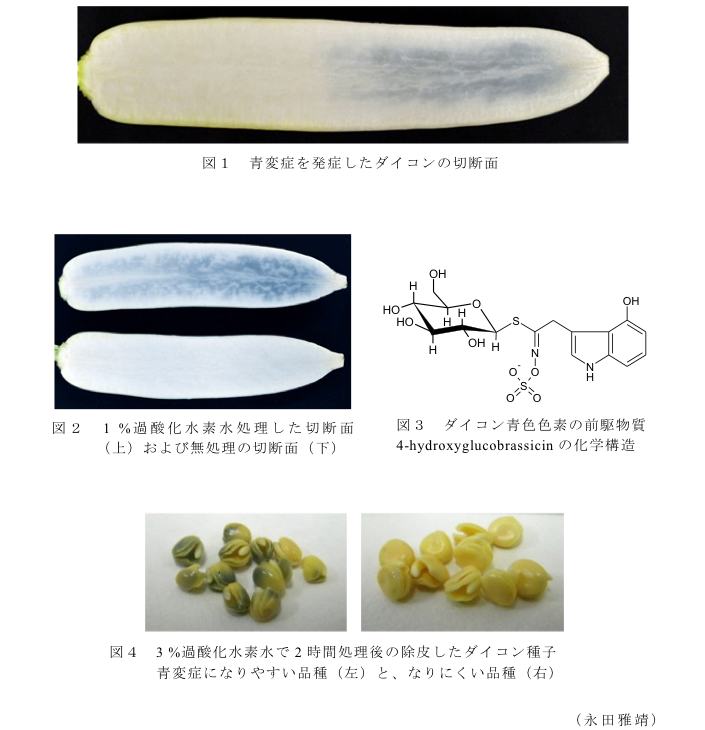

ダイコン切片に過酸化水素水を塗布することによって、流通中に青く着色しやすいダイコン品種を5分程度で判別できる。除皮した種子を用いても本法の適用が可能である。青色色素の前駆物質は4-hydroxyglucobrassicinである。

- キーワード:ダイコン、青変症、品種判別法、前駆物質、4-hydroxyglucobrassicin

- 担当:食品研究部門・食品加工流通研究領域・食品流通システムユニット

- 代表連絡先:電話 029-838-7991

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

ダイコン(Raphanus sativus)青変症(図1)は、収穫時には発症しておらず、数日の流通中にダイコン内部に青色が生じる生理障害である。青変症は外から見えず、ダイコンを切った時に初めて確認されるため、消費者や業者から苦情が寄せられ、返品・返金や取引停止など、生産者への大きな打撃となっている。しかし、これまで発症機構が不明なため、対策が不十分であった。

そこで、ダイコン青変症で生成する青色色素の特性を解析し、発症機構を明らかにして、原因物質を特定するとともに、品種選定、栽培、流通の各段階で利用可能な簡易品種判別法を開発して、青変症の発生抑制に資する。

成果の内容・特徴

- これまでダイコン青変症の色素は、アントシアニンと考えられてきたが、青色色素の各種溶媒への溶解性や、pH変化で色が変わらないなどの化学的特性は、アントシアニンとは異なる。

- ダイコンの品種や栽培条件、流通条件によって青変の有無や程度に大きく差異があり、一部の品種は青変症になりにくいことが知られていた。これまでは20 °Cで5日程度貯蔵して発症を確認していたが、新たに開発した方法では、ダイコン切片に過酸化水素水(0.1~5 %程度)を塗布またはスプレーすることにより、5分程度で人工的に青変症を再現することができる(図2)。青変症を発症しやすいダイコン品種には青色色素の前駆物質が多く含まれており、前駆物質を含まない品種では、青変症が起こらないものと考えられる。この方法により、ダイコン青変症が発症する可能性を把握することが可能である。

- ダイコンに含まれる青色色素の前駆体は4-hydroxyglucobrassicinである(図3)。

- 除皮したダイコン種子を、3 %過酸化水素水で2時間処理して生じる青色(図4)は、根を過酸化水素水処理して生じる青色の程度と相関があるため、種子の段階でダイコン青変症になりにくい品種を選ぶことができる。

成果の活用面・留意点

- 3 %過酸化水素水は、日本薬局方オキシドールとして薬局で入手できる。

- 青変症の色素生成には、前駆物質である4-hydroxyglucobrassicin、過酸化水素とともに、ペルオキシダーゼが必須の因子である。これにより生成する青色色素は複数の成分からなるため、色素の化学構造等は現状では解明されていない。

- 青変症の色素生成に、アスコルビン酸が抑制物質として関与している可能性がある。

- 種子を用いた品種判別法は、栽培する前に青変症のリスクを知ることが可能になるとともに、青変症を発症しにくい品種の育成にも利用することができる。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2011~2016年度

- 研究担当者:永田雅靖、寺西克倫(三重大生物資源)、増田大祐(石川県)

- 発表論文等:

1)Teranishi K. and Nagata M. (2016) J. Nat. Prod. 79(5):1381-1387

2)Teranishi K. et al. (2016) J. Agric. Food Chem. 64(35):6745-6751

3)永田、寺西(2016)野茶研報告、15:29-33

4)寺西、永田「ダイコン青変症の発症リスク評価剤及び評価キット、並びに評価方法」 特許6172604 (平成29年7月14日)