水田土壌中の溶存ヒ素およびカドミウム濃度低減のための気相率

要約

水田土壌中の溶存ヒ素は気相率が閾値0.04~0.10 m3 m−3を超えると不溶化するのに対し、溶存カドミウム濃度は気相率とともに直線的に増加する。適切な水管理により気相率をヒ素不溶化の閾値よりもわずかに高めにすれば、溶存ヒ素・カドミウム濃度をともに低くできる。

- キーワード:水田土壌、ヒ素、カドミウム、気相率、水管理

- 担当:農業環境変動研究センター・有害化学物質研究領域・無機化学物質ユニット

- 代表連絡先: niaes_manual@ml.affrc.go.jp

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

玄米中のヒ素およびカドミウム濃度を低減するには、それぞれ土壌中の溶存ヒ素およびカドミウムを低濃度に抑える必要がある。ヒ素は湛水条件下での還元状態の発達により可溶化し、落水後の酸化的条件下で不溶化するのに対し、カドミウムは還元的条件下で不溶化し、落水により可溶化する。このため、水稲によるヒ素・カドミウムの吸収はトレードオフ関係にあるとされてきた。本研究では、土壌の酸化還元状態に影響する要因として気相率(土壌の全体積のうち気相の体積が占める割合)に着目し、溶存ヒ素・カドミウム濃度との関係を明らかにする。それにより、気相率が玄米中ヒ素およびカドミウム濃度の同時抑制のための水管理の指標となりうることを示す。

成果の内容・特徴

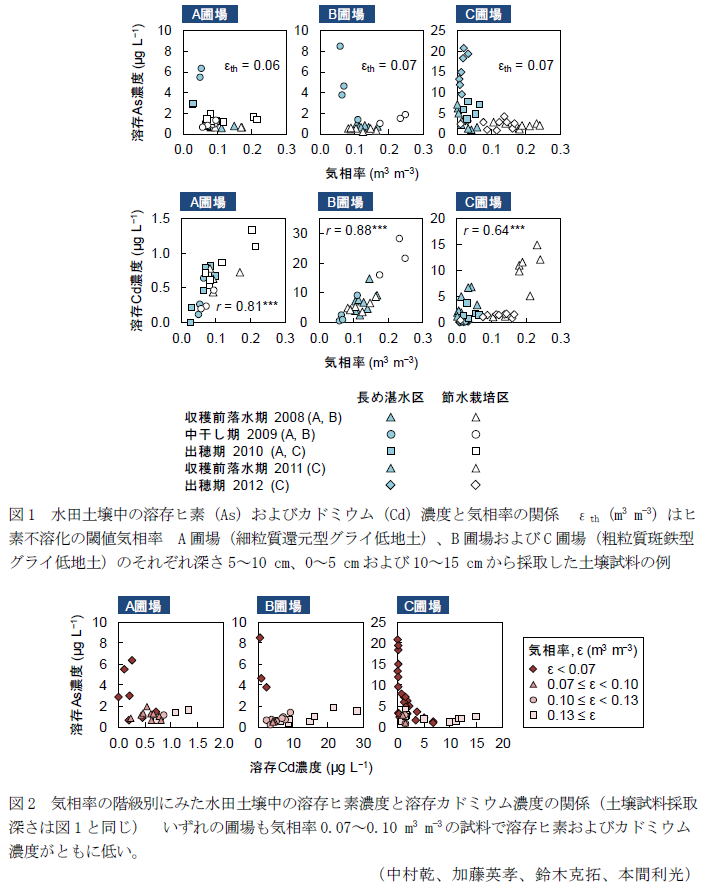

- 水田土壌中の溶存ヒ素およびカドミウム濃度は、ともに土壌の気相率と明瞭な関係がある(図1)。試料採取時期や試験区による気相率の違いに関わらず、溶存ヒ素濃度(土壌溶液は100 cm3の不攪乱円筒土壌試料から遠心分離により採取)が高いのは気相率が閾値(ヒ素不溶化の閾値、調査圃場では0.04~0.10 m3 m−3)以下の時に限られるのに対し、溶存カドミウム濃度は気相率とともに直線的に上昇する。

- 溶存ヒ素濃度が高い試料では溶存カドミウム濃度が低く、溶存カドミウム濃度が高い試料では溶存ヒ素濃度が低い傾向があるものの、両者は一方が低下すれば必ず他方が上昇する相補的な関係にはない。気相率がヒ素不溶化の閾値気相率よりわずかに高い試料では、溶存ヒ素・カドミウム濃度がともに低い(図2)。

- 気相率と溶存ヒ素・カドミウム濃度の関係は、落水後の気相率上昇により溶存ヒ素は速やかに不溶化するのに対し、カドミウム可溶化はヒ素不溶化が完了した後も継続的に進むことによる。

- 以上から、間断灌漑などの適切な水管理により、落水期の気相率をヒ素不溶化の閾値よりもわずかに高めにすれば、溶存ヒ素・カドミウムをともに低濃度に抑え、玄米中ヒ素およびカドミウム濃度の同時抑制が可能になると期待される。

成果の活用面・留意点

- 水田土壌の間断灌漑期落水後の気相率上昇は、主として蒸発散による作土水分の損失によるため、地域や圃場による違いが小さく、酸化還元電位(Eh)に比べて予測が容易である。

- 気相率を水管理の指標とした間断灌漑による溶存ヒ素・カドミウム濃度および玄米中ヒ素・カドミウム濃度低減効果は、気象条件や土壌条件の異なる試験地で検証する必要がある。

具体的データ

その他

- 予算区分:委託プロ(食の安全・動物衛生プロ)

- 研究期間:2008~2017年度

- 研究担当者:中村乾、加藤英孝、鈴木克拓、本間利光(新潟農総研)

- 発表論文等:Nakamura K. et al. (2018) J. Environ. Qual. 47:496-503