登熟期の気温は、コメの無機ヒ素濃度の主要な変動要因である

要約

コメの無機ヒ素濃度は、同じ圃場で栽培した場合でも年次変動が大きく、変動の主な要因は出穂後の気温である。

- キーワード:無機ヒ素、コメ、平均気温、登熟期

- 担当:農業環境変動研究センター・有害化学物質研究領域・無機化学物質ユニット

- 代表連絡先: niaes_manual@ml.affrc.go.jp

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

日本人は、食品由来の無機ヒ素の大部分を主食であるコメから摂取している。過剰なヒ素暴露から消費者を守ることを目的に、コメ中無機ヒ素濃度の国際基準値は、玄米0.35mg/kg、精米0.2mg/kgと定められている。農林水産省が実施した「食品に含まれるヒ素の実態調査」(農林水産省、2019 http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_as/occurrence.html#rice)によると、2003年~2005年および2012年に生産された玄米中無機ヒ素濃度の平均値は、それぞれ0.15、0.21mg/kgであった。このようにコメ中無機ヒ素濃度には年次による変動があることがわかってきており、その要因解明が求められている。本研究では、約20年に渡り同一圃場、同一の水管理条件下で栽培されたコメの無機ヒ素濃度と栽培時の気象データとの関係から、年次変動の主な要因を明らかにする。

成果の内容・特徴

- 本成果は、1996年~2014年に農業環境変動研究センター内の同一水田圃場(作土の1mol/L塩酸抽出ヒ素濃度が1.9mg/kg)において、2~3週間の中干し後、登熟期まで湛水条件で栽培されたコメの無機ヒ素濃度と同地点での気象データとの解析結果に基づく。具体的な内容は以下。

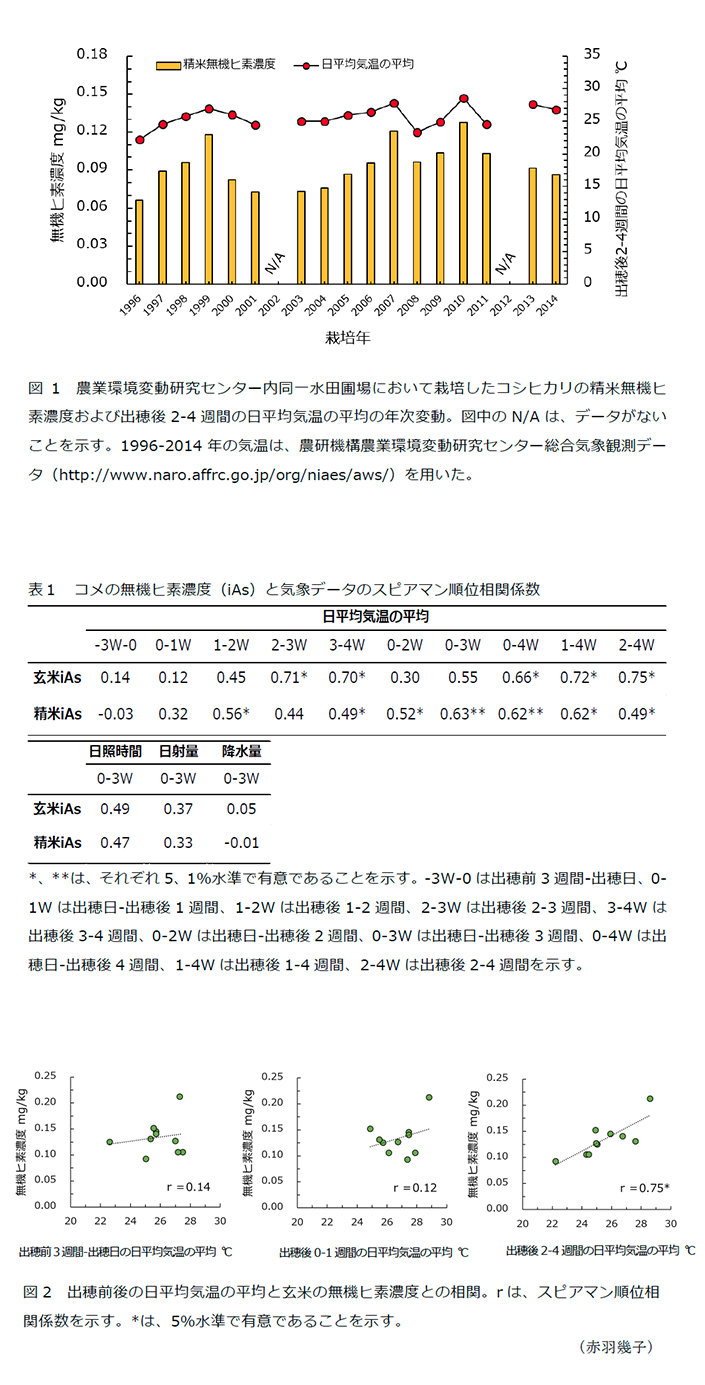

- コメ中無機ヒ素濃度は0.06~0.13mg/kgの範囲で大きな年次変動を示し、農林水産省による前出の調査結果を裏付ける(図1)。

- コメの無機ヒ素濃度と出穂後1週間以降の日平均気温との間での相関は高く、出穂前及び出穂から1週間後までの日平均気温との間での相関は低い(表1、図2)。一方、コメの無機ヒ素濃度と他の気象要因、すなわち、出穂後の日照時間、日射量、降水量、との間には有意な相関はみられない(表1)。よって、出穂後(特に登熟が進む時期)の気温がコメの無機ヒ素濃度の主要な変動要因と結論付けられる。

- 本成果は、農林水産省が国内約3000か所で実施した「水田土壌中ヒ素等の実態調査」の解析に活用された。この中では、コメ中無機ヒ素濃度と各種環境要因との重回帰分析が行われ、登熟期の日平均気温(出穂後14~27日の日平均気温の平均値)が、土壌中ヒ素濃度(1mol/L塩酸抽出)とともに有意な説明変数(正の影響)として選択されている(農林水産省、2019、http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_as/attach/pdf/maff_kome-2.pdf)。

成果の活用面・留意点

- 登熟期の気温とコメ中無機ヒ素濃度に高い正の相関が生じるメカニズムについては、今後明らかにする必要がある。

- 登熟期に気温が高くなる年は、コメ中ヒ素濃度が上昇することが予測されるため、ヒ素の低減対策が一層重要となる。農研機構では、節水的な水管理、鉄資材施用、またはカドミウム低吸収性イネ品種と水管理の組み合わせにより、コメ中のヒ素とカドミウムを同時に低減する技術に関するマニュアル(暫定版)を公開している(農研機構、2019、https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/130313.html)

- 本成果は、現在研究中の水稲のヒ素吸収リスク予測技術の予測精度向上に活用されている。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、委託プロ(食の安全・動物衛生プロ、化学物質リスク管理)

- 研究期間:2017~2018年度

- 研究担当者:赤羽幾子、荒尾知人、川﨑晃、牧野知之、木方展治

- 発表論文等:Arao T. et al. (2018) Soil Sci. Plant Nutr. 64:433-437