わが国周辺の家畜のアルボウイルスの蔓延状況を八重山諸島で把握できる

要約

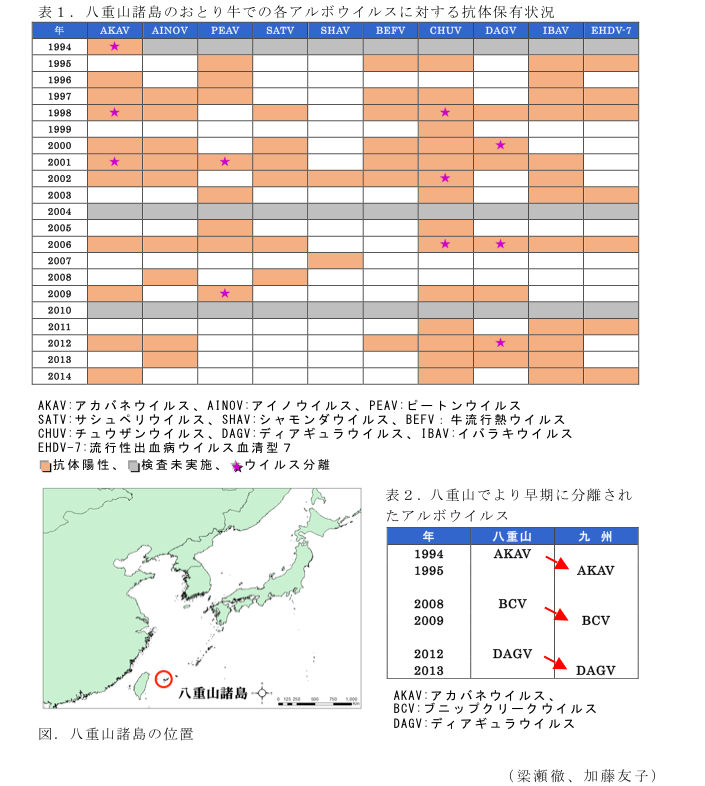

家畜のアルボウイルスは、毎年、夏期に海外から侵入し、異常産や熱性疾患の流行を起こす。わが国の南西端に位置する八重山諸島において、牛での抗体調査およびウイルス分離を行うことにより、わが国周辺のウイルスの蔓延状況を把握することができる。

- キーワード:牛、アルボウイルス、異常産、モニタリング、予察、媒介節足動物

- 担当:動物衛生部門・越境性感染症研究領域・暖地疾病防除ユニット

- 代表連絡先:電話 029-838-7937

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

わが国では、蚊やヌカカが媒介するアルボウイルスにより、牛の異常産や熱性疾患の流行が頻発している。アルボウイルスは、常在地である低緯度地域から、毎年夏期に、媒介節足動物とともに国内に侵入すると考えられている。しかし、わが国の周辺地域では蔓延状況に関する調査は十分に行われておらず、疾病の発生を事前に予測することは困難である。八重山諸島はわが国の南西端に位置するため、ウイルスの常在地に近接し、侵入リスクが高いと考えられる(図)。毎年、同地域で牛の抗体保有状況や牛の血液からのウイルス分離により、アルボウイルスの侵入状況を監視し、早期に侵入を検知することにより、周辺地域の蔓延状況を推定し、アルボウイルス感染症発生の予測や効率的な防疫体制の構築に寄与できる。

成果の内容・特徴

- 毎年、八重山諸島内の各島で飼育されている40~60頭のおとり牛(6~12ヶ月齢)から血液を採取し、抗体検査やウイルス分離検査を行う。

- 家畜伝染病予防法で指定されている監視伝染病(アカバネ病、アイノウイルス感染症、チュウザン病、イバラキ病、牛流行熱)の原因ウイルスだけでなく、ピートンウイルス、シャモンダウイルス、サシュペリウイルス、ディアギュラウイルス、流行性出血病ウイルス血清型7といった、疾病との関連が疑われるアルボウイルスの侵入状況についても調査を行う(表1)。

- 分離ウイルス(33株)のゲノム配列を解析した結果、九州以北に侵入したウイルスを、より早期に八重山諸島で検出できたことが示唆される(表2)。

- のべ977頭のおとり牛を用いた長期的な調査(1994~2014年)により、各アルボウイルスの侵入状況の変動が明らかになり、これらの結果を、今後、流行に関係する要因の解析に利用できる。

成果の活用面・留意点

- 八重山諸島でアルボウイルス侵入の監視を行うことにより、国内他地域での流行の予測やワクチン接種などの対策の検討に有用な情報を得ることができる。

- 今後、八重山諸島での侵入とその後の国内他地域での疾病の流行との関連をより詳細に解析し、監視システムとして、国や都道府県の担当者に有用な情報を提供できる仕組みを構築する必要がある。

具体的データ

その他

- 予算区分:委託プロ(食の安全・動物衛生プロ)

- 研究期間:2013~2016年度

- 研究担当者:加藤友子、梁瀬徹、鈴木萌美(沖縄県)、片桐慶人(沖縄県)、池宮城一文(沖縄県)、高吉克典(沖縄県)、白藤浩明、大橋誠一、吉田和生、山川睦、津田知幸

- 発表論文等:Kato T. et al. (2016) BMC Vet. Res. 12:125