非定型牛海綿状脳症(BSE)プリオンから新たなBSEプリオンが出現する

要約

H型非定型BSEプリオンは伝達が繰り返されることで異常プリオン蛋白質の生化学的性状が変化し、牛やマウスに異なる潜伏期間と臨床症状をもたらす。

- キーワード:プリオン、異常プリオン蛋白質、非定型BSE、伝達試験

- 担当:動物衛生研究部門・越境性感染症研究領域・プリオン病ユニット

- 代表連絡先:電話 029-838-7937

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

これまでに知られていた牛海綿状脳症(従来型BSE)とは異なる非定型BSE(L型およびH型の2種類)の発生が8歳以上の老齢牛で認められている。非定型BSEの起源は不明であり、孤発性に発生する可能性も示唆されている。非定型BSEのリスク評価に必要な科学的知見の集積のため非定型BSEプリオンを牛型マウス(牛プリオン蛋白質を過剰発現する遺伝子改変マウス)および牛へ伝達試験を行い、その臨床症状、病理学的性状、異常プリオン蛋白質の生化学的性状を明らかにする。

成果の内容・特徴

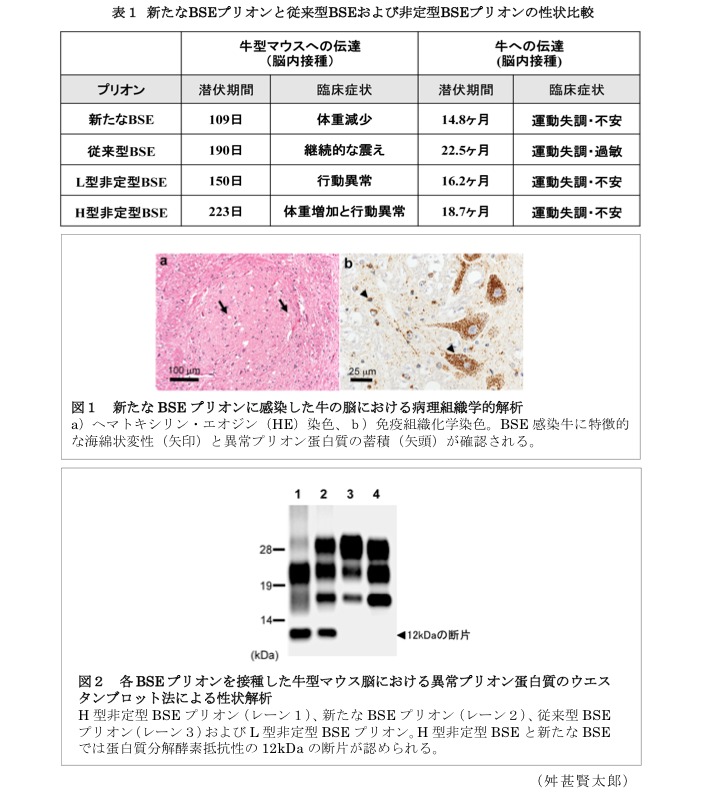

- H型非定型BSEプリオンを牛型マウスに脳内接種すると、223日の潜伏期で伝達が成立する。しかし、牛型マウスの中で4代継代すると潜伏期が109日と短く臨床症状が異なる新たなBSEプリオンが出現する(表1)。

- 新たなBSEプリオンを牛へ脳内接種すると、その潜伏期は従来型BSEプリオンおよび非定型BSEプリオンより短い(表1)。

- 新たなBSEプリオンに感染した牛の脳には、海綿状変性および異常プリオン蛋白質の蓄積が認められる(図1)。

- 新たなBSEプリオンは蛋白質分解酵素に対する反応性が変化し、ウエスタンブロットによるバンド型が従来型BSEプリオンに近くなるが、一方でH型非定型BSEプリオンで認められる分子量12kDaの蛋白質分解酵素抵抗性断片が検出されることから、H型非定型BSEプリオンの特徴も同時に有する(図2)。

成果の活用面・留意点

- 非定型BSEプリオンの性状を変化させる要因解明につながる。

- BSEの監視、動物性蛋白質を含む飼料の使用規制などのBSE管理措置について議論する際に有用な知見になる。

具体的データ

その他

- 予算区分:委託プロ(食の安全・動物衛生プロ)

- 研究期間:2013?2016年度

- 研究担当者:舛甚賢太郎、岡田洋之、宮澤光太郎、松浦裕一、今村守一、岩丸祥史、村山裕一、横山隆

- 発表論文等:Masujin K. et al. (2016) Sci. Rep. 6: e22753. doi:10.1038/srep22753