特定の遺伝子グループのアカバネウイルスが牛の脳脊髄炎を流行させている

要約

アカバネウイルスの特定の遺伝子グループの国内への侵入が、近年繰り返され、その結果としてアカバネ病に従来からみられた牛の異常産(流産、早産、死産、子牛の先天異常)に加えて、若齢牛の脳脊髄炎による起立不能等の神経症状の流行が起こっている。

- キーワード:アルボウイルス、アカバネ病、神経症状、起立不能、異常産

- 担当:動物衛生研究部門・越境性感染症研究領域・暖地疾病防除ユニット

- 代表連絡先:電話029-838-7937

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

アカバネ病の主な症状は、妊娠動物へのアカバネウイルスの感染による牛などの異常産(流産、早産、死産、先天異常子の出産)であるが、近年、生後感染により脳脊髄炎を起こした若齢牛が起立不能などの神経症状を呈する症例が報告されている。2011年には、国内で約160頭の牛の脳脊髄炎が報告され、2007年および2013年にも散発的な発生が認められている。また、2010年には韓国で500頭以上の牛が、アカバネウイルスの生後感染により脳脊髄炎を起こしている。このような病型の変化は、アカバネウイルスの遺伝子の変異が原因であると推測される。

本研究では、2007~13年に分離されたアカバネウイルスのゲノム配列を明らかにし、牛の異常産および脳脊髄炎の発生状況との比較を行い、両者の間の相関について明らかにする。

成果の内容・特徴

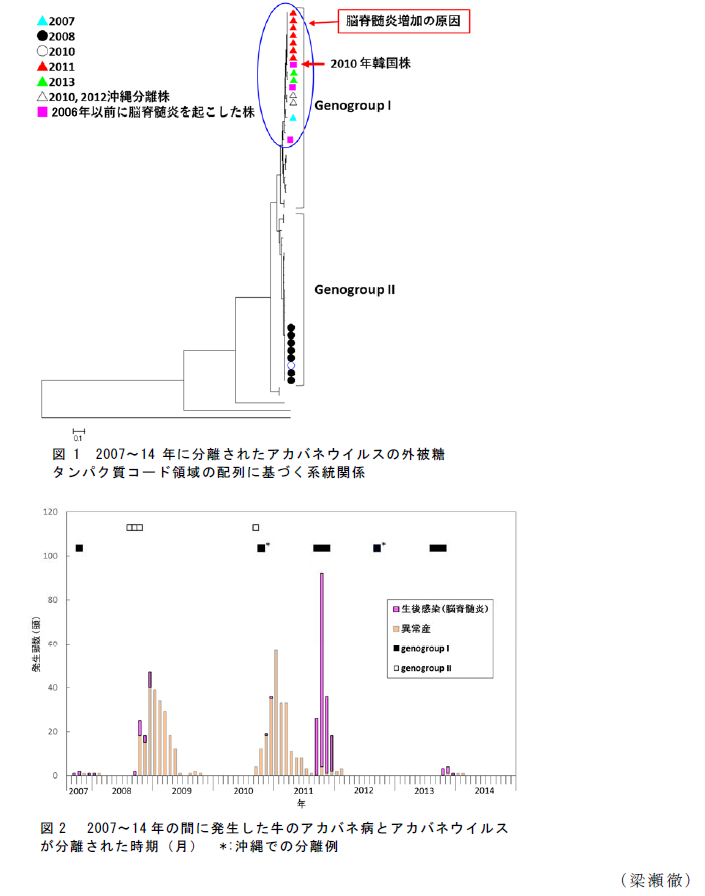

- これまで国内で分離されたアカバネウイルスは、genogroupIとgenogroupIIの2つの遺伝子グループに分けられるが、解析したウイルスは18株がgenogroupIに、12株がgenogroupIIに分類される(図1)。

- 九州以北では、牛の脳脊髄炎が発生した2007年、2011年と2013年に分離されたアカバネウイルスはgenogroupIに含まれ、過去に脳脊髄炎症例から分離株された株と近縁である。一方、2008年と2010年にはgenogroupIIのウイルスが分離されたが、脳脊髄炎の症例は少なく、その後、異常産の流行が認められた。これらのことから、ウイルスゲノム上の特定の変異が、病原性の変化に関与したことが示唆される(図1、図2)。

- 2011年の分離株は、2010年の韓国株とゲノム配列の高い一致が認められたことから、由来を同じくするウイルスの感染が東アジアで拡大し、大規模な脳脊髄炎の流行を起こしたと考えられる(図1)。

成果の活用面・留意点

- 異常産と脳脊髄炎の発生と、関与するアカバネウイルスの遺伝子グループの関連が明らかになり、精度の高い診断や病態に係わる要因の解明につながる。

- 脳脊髄炎を起こしやすい遺伝子グループの侵入が度々みられることから、ワクチンを用いた予防についてより積極的に検討する必要がある。

- 今後、病原性の変化に関与するアカバネウイルスのゲノム上の変異を特定する必要がある。

具体的データ

その他

- 予算区分:委託プロ(食の安全・動物衛生プロ)

- 研究期間:2013~2016年度

- 研究担当者:梁瀬徹、加藤友子、早山陽子、秋山昌紀(広島県)、伊藤直美(広島県)、堀内早苗(宮崎県)、平島宜昌(鹿児島県)、白藤浩明、山川睦、田中省吾、筒井俊之

- 発表論文等:Yanase T. et al. (2017) Transbound. Emerg. Dis. 2018 Apr;65(2):e434-e443. doi: 10.1111/tbed.12778. Epub 2017 Nov 29.