ニホンナシ発芽不良障害の発生は窒素施用時期の変更により軽減できる

要約

暖地のニホンナシにおいて、秋冬期が高温となる年に発生する発芽不良障害は、窒素施用が耐凍性の獲得を阻害し、凍害が発生することが主因である。窒素施用時期を慣行の秋冬期から翌年春に変更することにより、発芽不良障害の発生率を軽減できる。

- キーワード: ニホンナシ、発芽不良、窒素施用時期

- 担当: 果樹茶業研究部門・生産・流通研究領域・栽培生理ユニット

- 代表連絡先: 電話 029-838-6453

- 分類: 普及成果情報

背景・ねらい

2009年頃より九州各県では、暖冬年を中心にニホンナシ「幸水」等の露地栽培において花芽の枯死を中心とした発芽不良障害(写真1)が発生しているが、発生メカニズムは明らかになっていない。温暖化の進行にともなって、今後、暖地を中心に発芽不良障害の広域的な発生が懸念される。そこで、発芽不良の発生要因の解明を行い、発生軽減技術を開発する。

成果の内容・特徴

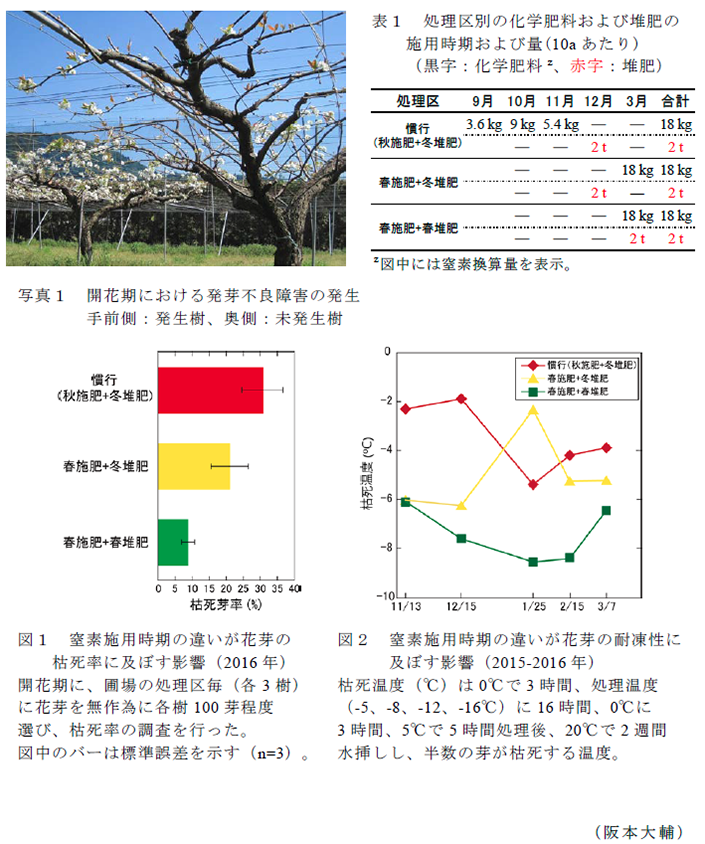

- 発芽不良が発生している鹿児島県農業開発総合センター果樹部北薩分場に植栽した「幸水」成木において、慣行区(秋施肥+冬堆肥区、表1)や化学肥料施用時期を遅らせた区(春施肥+冬堆肥区)に対し、堆肥施用時期も遅らせた区(春施肥+春堆肥区)では、発芽不良障害の発生率は、半分以下に減少する(図1)。

- 冬期における花芽の枯死温度は、慣行の秋施肥+冬堆肥区および春施肥+冬堆肥区に対し、春施肥+春堆肥区では低く、したがって耐凍性は高く維持される(図2)。

- 以上のことより、発芽不良発生要因の一つとして耐凍性の低下が考えられ、窒素施用時期を慣行の秋冬期から翌年春に変更することにより、発芽不良障害の発生率を軽減できる。

普及のための参考情報

- 普及対象: ニホンナシ生産者

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等: 発芽不良障害発生常習地(約40ha)および九州等の暖地を中心したニホンナシの発芽不良障害発生地域。

- その他: 今回使用した化学肥料は、有機入り化成(速効性)肥料(成分含有率:窒素-リン酸-カリ=10-8-6、有機由来窒素40%)であり、家畜ふん堆肥の全窒素含量は2%である。窒素施用時期を翌年春に変更して5年経過した樹において、慣行栽培樹と樹体生育および果実品質等に差が無いことを確認している。本成果について、農家や普及指導員に平成29年度発行予定のマニュアル等を通じて情報提供を行う予定である。本試験は、鹿児島県のシラス土壌において得られた試験結果であり、気象および土壌条件が異なる場合は、発芽不良障害の発生軽減効果が異なる可能性がある。

具体的データ

その他

- 予算区分: 交付金、委託プロ(温暖化適応・異常気象対応)

- 研究期間: 2010~2016年度

- 研究担当者: 阪本大輔、藤川和博(鹿児島県農総セ)、坂上陽美(鹿児島県農総セ)、井上博道、伊東明子、森口卓哉、東明弘(鹿児島県農総セ)、杉浦俊彦

- 発表論文等:

1) 農研機構など(2015)「ニホンナシに発生する発芽不良の発生要因と対策(技術マニュアル)」 (2015年2月)

2)Sakamoto D. et al. (2017) Hort. J. 86(1):19-25