2016年春のニホンナシ花芽の発芽不良は凍害と休眠進行不順の両方に起因する

要約

2016年春に暖地の産地を中心に発生が甚大であったニホンナシ花芽の発芽不良は、耐凍性が低いまま冬を迎えた花芽が、凍害発生温度を下回る低温に遭遇して生じた凍害と、低温不足によって花芽が生育途中で座止した休眠進行不順の両方に起因する。

- キーワード:ニホンナシ、発芽不良、休眠、凍害、異常気象

- 担当:果樹茶業研究部門・生産・流通研究領域・栽培生理ユニット

- 代表連絡先:電話029-838-6453

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

2009年および2010年の西南暖地におけるニホンナシ(Pyrus pyrifolia)花芽の発芽不良の多発を受け、2010年秋より九州地方を中心に発生実態を調査してきた。特に2016年春は調査開始以来の甚大な被害が観察されたため、発芽不良発生程度の異なる茨城県つくば市(農研機構果樹茶業研究部門)、鳥取県東伯郡北栄町(鳥取県園芸試験場)、熊本県宇城市(熊本県農業研究センター果樹研究所)、熊本県氷川町(現地圃場)、および鹿児島県薩摩川内市(鹿児島県農業開発総合センター果樹部北薩分場)の「幸水」および「新高」を対象に、当該年度の花芽生育と気象条件との関係を詳細に解析し、発芽不良発生要因を明らかにする。

成果の内容・特徴

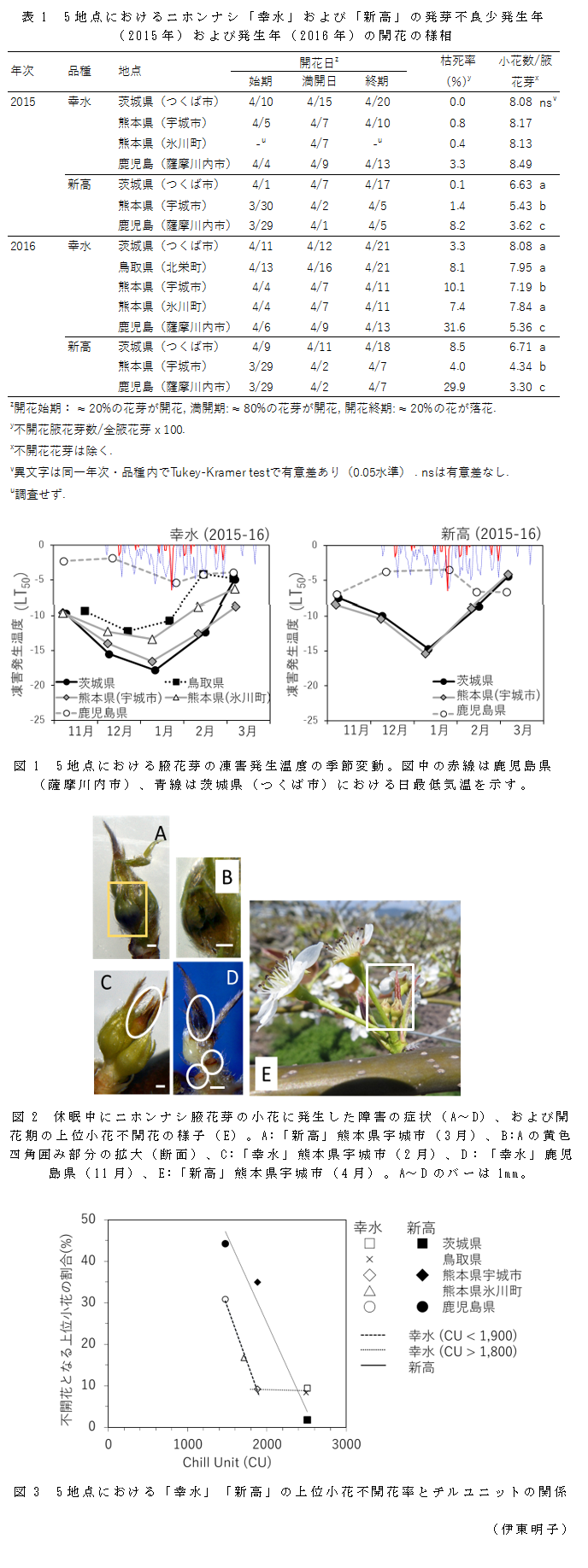

- 発芽不良がほとんど発生しない年(例:2015年春)は、花芽枯死率は鹿児島では1割未満、それ以外の地域では1%程度と低く、腋花芽当たり小花数も「幸水」ではいずれの地点でも8個以上と多い(表1)。一方、2016年春はいずれの地点も花芽枯死率が3%以上となり、特に鹿児島県では約3割に達するとともに、腋花芽当たり小花数も両品種とも茨城県>熊本県宇城市>鹿児島県の順に低くなる。

- 自発休眠覚醒期は、両品種とも鹿児島県・熊本県(宇城市・氷川町)で茨城県・鳥取県より1ヶ月程度遅い(データ略)。一方、腋花芽の凍害発生温度(LT50:人為的低温に遭遇させた腋花芽の50%生存温度)はいずれの地点でも11月以降に低下し、1月頃に最低となりその後は上昇するが、鹿児島県では他地点に比較して著しく高い(図1)。2016年は1月24日前後に非常に強い寒気団が日本列島を広く覆い、鹿児島県では最低気温がLT50を下回る。

- 凍害が原因とみられる腋花芽の小花の黒ずみ・褐変(図2A・B)は、すべての地点で1月下旬以降に認められる。発生割合は鹿児島県の「幸水」で腋花芽の5.5%、「新高」で6.4%であり、それ以外の地点では両品種とも2.0%以下と低い(データ略)。

- 「幸水」では上位小花の生育座止(図2C・D)が鹿児島県で11月以降、その他の地点では3月以降に観察される。これは発芽不良の典型的症状である上位小花の不開花(図2E)が開花前に顕在化したものと考えられる。不開花となる上位小花の割合は休眠覚醒に有効な冬の低温遭遇時間(CU:チルユニット)が長い地点ほど低い(図3)。

- 以上より、2015年秋から2016年春は気温が高めに推移し、温暖な地域では、花芽の耐凍性の獲得が不十分な一方、休眠覚醒に必要な低温が不足して休眠導入から覚醒の進行が不順となり、2016年春の発芽不良発生につながったと考えられる。

成果の活用面・留意点

- 発芽不良の要因として、これまで報告した凍害に加え、休眠進行不順の関与も明らかとなり、すでに報告した発芽不良対策技術(2016年度普及成果情報、http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/4th_laboratory/nifts/2016/16_047.html)に加えた、さらなる対策技術の開発に向けた基礎資料となる。

- 本結果より、潜在的な発芽不良発生危険度は、耐凍性の獲得や休眠の覚醒に必要な低温が不足しがちな産地でより高いと見込まれる。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、委託プロ(温暖化適応・異常気象対応)

- 研究期間:2015~2017年度

- 研究担当者:伊東明子、坂上陽美(鹿児島農総セ)、藤丸治(熊本農研セ)、岩谷章生(熊本農研セ)、池田隆政(鳥取園試)、阪本大輔、杉浦俊彦、森口卓哉

- 発表論文等:Ito A. et al. (2017) Tree Physiol. DOI:10.1093/treephys/tpx169