ニホンナシ「あきづき」および「王秋」の果肉障害対策マニュアル

要約

ニホンナシ「あきづき」および「王秋」で発生するコルク状果肉障害および水浸状果肉障害について、発生要因や対策技術を解説し、生産現場で果肉障害の発生を低減させるために活用する技術マニュアルである。

- キーワード:ニホンナシ、果肉障害、窒素肥料、エテホン

- 担当:果樹茶業研究部門・生産・流通研究領域・栽培生理ユニット

- 代表連絡先:電話029-838-6453

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

農研機構の育成したニホンナシ「あきづき」および「王秋」は食味と外観が良好なため普及が進んでいるが、コルク状果肉障害や水浸状果肉障害の発生が問題となっており、果肉障害発生要因の解明や対策技術の開発が望まれている。そこで「あきづき」および「王秋」の果肉障害対策技術について、これまでの研究の成果をとりまとめ、マニュアルとして公表する。

成果の内容・特徴

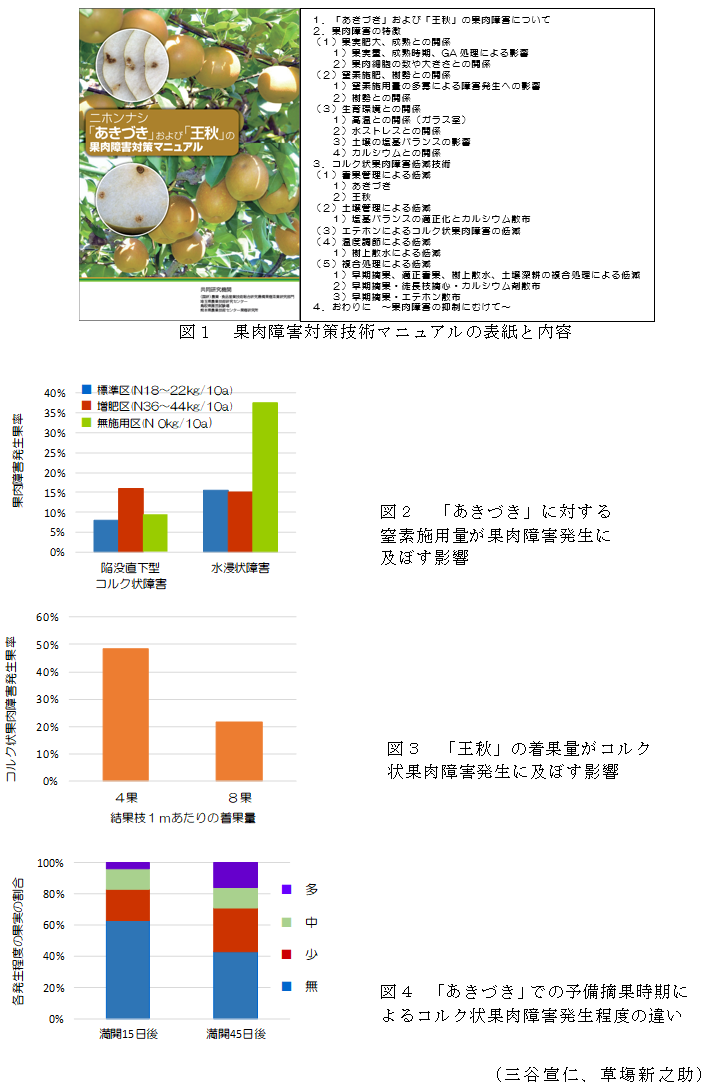

- 本マニュアルは、ニホンナシ「あきづき」および「王秋」で発生する果肉障害の発生要因および果肉障害軽減対策技術について分かりやすく解説したものである(図1)。

- 「あきづき」の施肥量と果肉障害の関係を調べたところ、増肥区(N44kg/10a)ではコルク状障害の発生が多くなり、無窒素区(N0kg/10a)では水浸状障害の発生が多くなる(図2)。したがって、コルク状障害が多く発生する圃場では窒素施用量を削減し、水浸状障害が発生する圃場では、糖度に影響しない時期の追肥によって窒素を切らさない対策が有効である。

- コルク状果肉障害は熟期が遅くなることが発生を助長する要因であると考えられる(2016年度研究成果情報)が、エテホン散布によって熟期を促進することでコルク状果肉障害の発生を軽減できる(2017年度普及成果情報)。

- 果実が大きいこともコルク状果肉障害発生の要因と考えられる(2016年度研究成果情報)。「王秋」では側枝1mあたり4果程度の着果量で大玉を生産するのではなく、側枝1mあたり6~8果程度にするのが望ましい(図3)。

- 「あきづき」で予備摘果が遅れるとコルク状果肉障害の発生が多くなるため、予備摘果を早期(満開15日後ごろ)に行うのがよい(図4)。

- マニュアルに示した長期的対策(土壌の物理性・化学性の改善)を着実に実施し、その上で上記2~5などの中期(着果数調節、新梢管理など)・短期的対策(エテホン散布、樹上散水など)を適宜複数組み合わせることで果肉障害の発生の低減を図ることが望ましい。

普及のための参考情報

- 普及対象:ニホンナシ生産者

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:「あきづき」の生産地域(栽培面積375ha)および「王秋」の生産地域(同27ha)(27年産特産果樹生産動態等調査)のうち、果肉障害の発生が問題となっている地域で本マニュアルを活用可能である。

- マニュアル冊子体は配布済み。農研機構ホームページからダウンロードできる(https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/130289.html)。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、委託プロ(業務・加工用)

- 研究期間:2013~2018年度

- 研究担当者:三谷宣仁、羽山裕子、山根崇嘉、井上博道、草塲新之助、島田智人(埼玉農技研セ)、前島秀明(埼玉農技研セ)、柴崎茜(埼玉農技研セ)、片野敏夫(埼玉農技研セ)、井戸亮史(鳥取園試)、山本匡将(鳥取園試)、池田隆政(鳥取園試)、平本恵(熊本農研セ)、宮田良二(熊本農研セ)、北村光康(熊本農研セ)、岩谷章生(熊本農研セ)、藤丸治(熊本農研セ)、加久るみ子(熊本農研セ)

- 発表論文等:

- 農研機構(2019)ニホンナシ「「あきづき」および「王秋」の果肉障害対策マニュアル」https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/130289.html(2019年3月25日)

- 羽山ら(2017)園芸学研究、16(1):79-87

- 三谷ら(2017)園芸学研究、16(4):471-477