耕作放棄地等における周年親子放牧のための「牧草作付け計画支援システム」

要約

耕作放棄地等の農地を集積して周年親子放牧を開始する際の、牧草作付け計画の策定を支援するシステムである。各牧場の条件(気象、圃場面積、土地条件、家畜飼養頭数等)を考慮して、年間を通じて総合的に低コストとなる作付け草種の選択が可能となる。

- キーワード:耕作放棄地、周年親子放牧、草種選択、飼養コスト削減

- 担当:畜産研究部門・草地利用研究領域・草地管理ユニット

- 代表連絡先:

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

耕作放棄地等の農地を集積し、周年親子放牧を開始するための作付け計画を立てる際、以下の点が問題となる。1)牧場ごとに、飼養頭数・圃場の数や面積・気候など、条件は大きく異なる。2)耕作放棄地の前歴(水田・傾斜地・畑地等)や地形の違いにより利用可能な草種候補は異なるため、それに伴い季節生産性、年間生産量、草地管理費用も異なる。3)圃場単位での生産量やコストを最適化した牧草作付けでは、牧場全体では放牧草に大幅な過不足が生じる可能性がある。そこでこれらの問題を解決し、牧場ごとの条件において放牧飼料生産の全体最適化を図り、年間を通じて総合的に低コストとなる作付け草種の選択を支援するシステムを開発する。

成果の内容・特徴

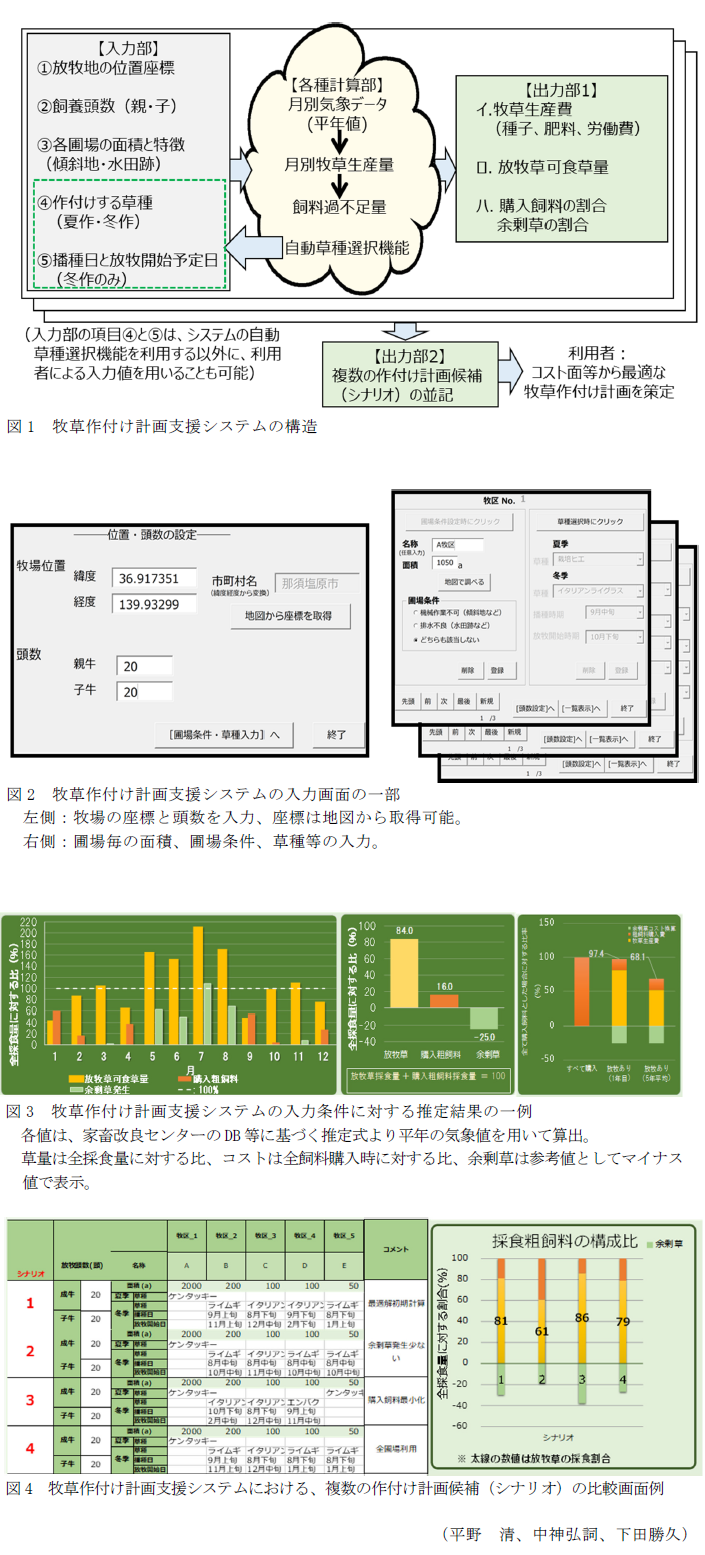

- 本システムは、1)各牧場の条件入力部、2)各種計算部、3)牧草作付け計画に関する推定値の出力部(出力部1)、4)複数の牧草作付け計画候補(シナリオ)の比較用出力部(出力部2)から構成される(図1)。牧場毎の入力条件に応じた牧草生産量等が推定され、複数圃場の推定値の合計が出力されるため、牧場全体での最適化を図ることが可能となる。

- 本システムでは、システムの画面から気候(座標)・飼養頭数・複数圃場の面積と条件等を入力・選択すると(図2)、入力条件に応じ、自動草種選択または直接手動で選択した草種を利用し、月毎の牧草生産量や飼料過不足量が推定され、出力部1で、月毎および年間の放牧草・購入飼料量・余剰草発生量とコストが可視化され評価できる(図3)。出力部2では、複数シナリオの入力条件と推定結果を比較する画面が示され、牧場に最適な牧草作付け計画の選択を支援する (図4)。

- 本システムの利用手順は、以下の通りである。1)利用者は牧場の各条件を入力し、システムの自動草種選択機能等を用い、作付け計画案を算出する。2)その計画案を基に、利用者が各圃場の草種や牧草播種日等をシステム上で変更し、より優良なシナリオを作成し、システム内に記憶させる。3)優良シナリオ間で放牧草採食割合等を比較することにより、各牧場に最適な作付け体系を決定する(図4)。

- 放牧開始時のみならず、規模拡大を図るときにも本システムを利用することで、圃場面積増加による飼養コスト削減効果の評価や、増頭に対応した新たな作付け計画の策定が可能となる。

普及のための参考情報

- 普及対象:新規就農者を含む周年親子放牧の利用を検討する肥育素牛生産者、普及指導機関。

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:本州以南の350ha。

- その他:「周年親子放牧コンソーシアム」の成果として、マニュアルによる普及活動を行う。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、27補正「先導プロ」、28補正「AIプロ」

- 研究期間:2016~2020年度

- 研究担当者:

平野清、中神弘詞、下田勝久、井出保行、中尾誠司、手島茂樹、進藤和政、佐々木寛幸、山田大吾、北川美弥、浅野桂吾、土井和也、的場和弘、東山雅一、池田堅太郎、大谷一郎、堤道生、加藤信夫(家畜改良セ)、杉中求(家畜改良セ)、三ツ木嘉之(家畜改良セ)、川口優(家畜改良セ)、松井理榮子(家畜改良セ)、宮川咲(家畜改良セ)、保倉勝己(山梨県畜酪セ)、木村誠司(大分県農林水産研指畜産)、藤田和男(大分県農林水産研指畜産)、本田香朱美(大分県農林水産研指畜産)、鳥羽菜摘(大分県農林水産研指畜産) - 発表論文等:

- 平野ら(2020)日草誌、66:171-177

- 周年親子放牧コンソーシアム編(2021)「牧草作付け計画支援システム」の取り扱いマニュアル(2021年3月公開)