わが国の水田土壌における土性および粒径区分の変換方法

要約

わが国で多く用いられている国際土壌学会(ISSS)体系で得られた粒径組成のデータを、国連食糧農業機関と米国農務省(FAO/USDA)が推奨する体系のデータへ変換する手法である。この方法により、両体系のデータ間の読み替えや比較が可能となる。

- キーワード:土性、粒径組成、水田、FAO/USDA体系、ISSS体系

- 担当:東北農業研究センター・水田作研究領域・水田環境グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

国連食糧農業機関(FAO)の地球土壌パートナーシップ(GSP)が提唱しているように、世界中で収集されている土壌情報をデジタル化し相互利用するためにはデータの読み替えは重要なプロセスである。土壌の粒径および土性区分の分類法は国によって異なり、わが国において他国の研究成果を活用する際の障壁となっている。わが国では土壌の粒径分布の分画および土性区分として国際土壌学会(ISSS)体系が多く用いられている一方、国際的にはFAOと米国農務省(FAO/USDA)の体系も広く利用されている。そこで本研究ではISSS体系で得られたデータを、もう1つの代表的な体系であるFAO/USDA体系へと変換する手法を提示する。

成果の内容・特徴

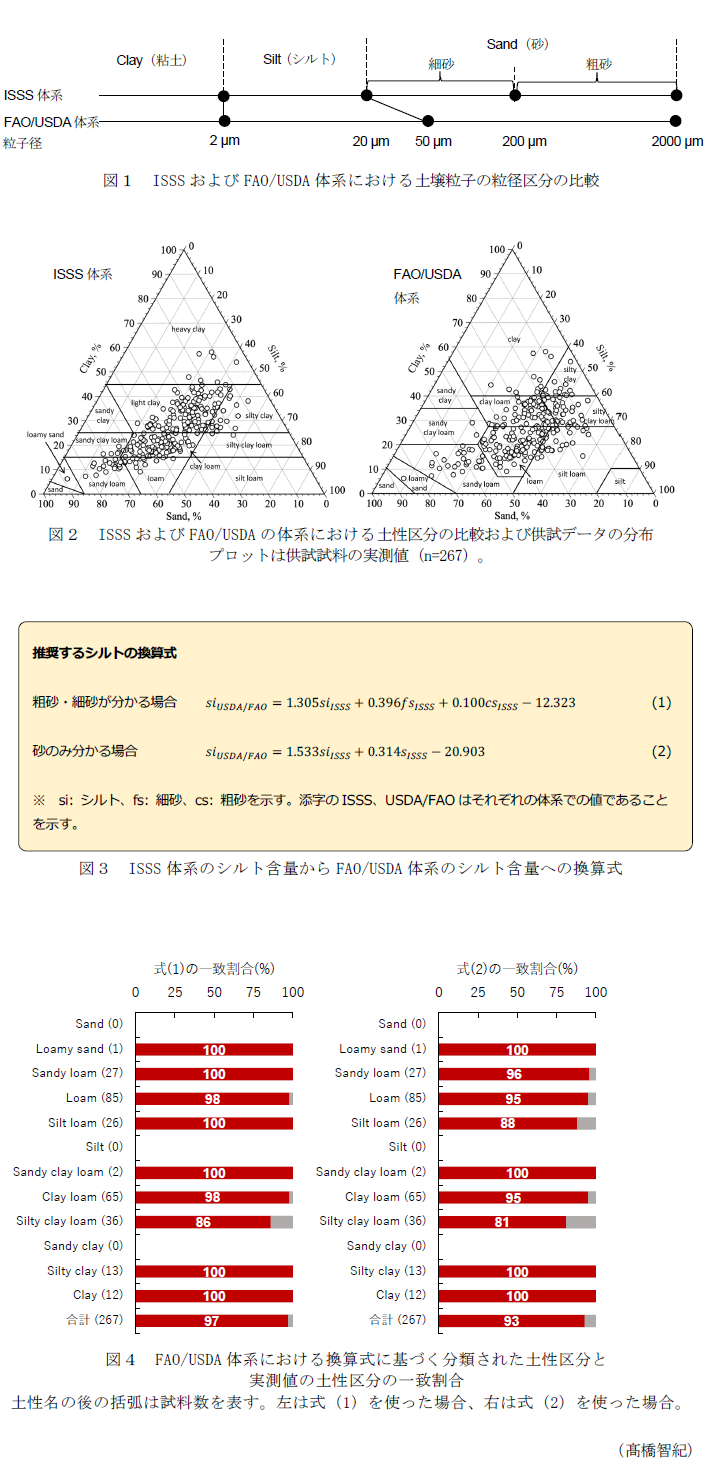

- わが国で多く用いられているISSS体系とFAO/USDA体系を比較すると、シルトと砂を区分する粒径が異なる(図1)。また、両者は粘土-シルト-砂の三角図表による土性区分法も異なる(図2)。

- 換算式の作成に供試した土壌試料は、わが国の水田作土(267点)であり、その内訳は、有機質土大群(34点)、黒ボク土大群(31点)、低地土大群(183点)、停滞水成土大群(2点)、不明(17点)である(土壌分類名は包括的土壌分類第1次試案による)。

- 換算方法は、FAO/USDA体系のシルト含量を換算式(図3)から推定し、ISSS体系からの増加分を砂画分から差し引くことで行う。細砂画分(fsISSS)と粗砂画分(csISSS)の両方のデータがある場合、式(1)を用いる。一方、砂画分(sISSS)のデータのみの場合、式(2)を用いる。換算精度は二乗平均平方根誤差(RMSE)でそれぞれ3.1%、3.7%と高い。

- 換算式を用いてISSS体系から図2で読み替えた粒径分布からFAO/USDA体系に読み替えたでの土性区分と、実測値との一致割合が、式(1)で97%、式(2)で93%となる。概して高い精度で土性区分の読み替えが可能となるが、シルトが多い画分での推定精度は相対的に低い傾向にある(図4)。

成果の活用面・留意点

- この方法を用いることにより、わが国の水田土壌の既存の粒径組成データを用いてFAO/USDA体系での粒径組成および土性名を推定できる。これにより北米を中心に蓄積されている土性情報の活用技術を利用することが可能となる。

- FAO/USDA体系による土性区分は、ISSS体系に比べてプロットの分布範囲が広く、わが国の水田土壌の土性の違いをより細かく表現できる。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、委託プロ(収益力向上)

- 研究期間:2015~2019年度

- 研究担当者:髙橋智紀、中野恵子、新良力也、熊谷悦史、西田瑞彦、浪川茉莉

- 発表論文等:Takahashi T et al. (2020) Soil Sci. Plant Nutri.66:407-414