水田土壌を弱アルカリ性に矯正するための転炉スラグおよび消石灰施用量の簡易推定法

要約

圃場の土壌を弱アルカリ性までの任意のpHに矯正するために必要な転炉スラグや消石灰の施用量を、土壌の粘土含有量と全炭素含有量に基づいて計算する推定式である。

- キーワード:酸性土壌矯正、土壌pH、転炉スラグ、消石灰、水田土壌

- 担当:東北農業研究センター・生産環境研究領域・土壌肥料グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

アブラナ科根こぶ病などの土壌病害の防除には、土壌pHを弱アルカリ性へと矯正することが有効であり、転炉スラグ(製鉄工程で生じる副産物であり、産業廃棄物を利用したエコなアルカリ資材として市販されている)や消石灰等の施用により土壌pHを7.5程度まで高めることが推奨されている。アブラナ科根こぶ病の発生は多湿条件下で増加するため、排水不良により多湿条件になりやすい水田転換畑においては特にpH矯正の需要は高い。

pH矯正に要するアルカリ資材の量は、矯正しようとする土壌のpHのみからでは算出できない。土壌は各々緩衝能が異なり、アルカリ資材の施用に対するpH上昇程度の予測が難しいためである。既存のアルカリ資材施用量推定式は酸性土壌を中性にすることを目的として作られており、弱アルカリ性へのpH矯正に対応していなかった。そのためアルカリ資材の施用量は、施用予定の土壌を用いて土壌pH緩衝曲線を描くことにより決定されてきた。しかし、土壌pH緩衝曲線の作成には特別な器具や労力を要することから、より簡便な方法が求められる。

本研究では現場での使用を想定し、野外判定やWeb情報から抽出可能なパラメータ(土壌の粘土含有量と全炭素含有量)を用いて転炉スラグや消石灰の施用量を決定する推定式を提案する。

成果の内容・特徴

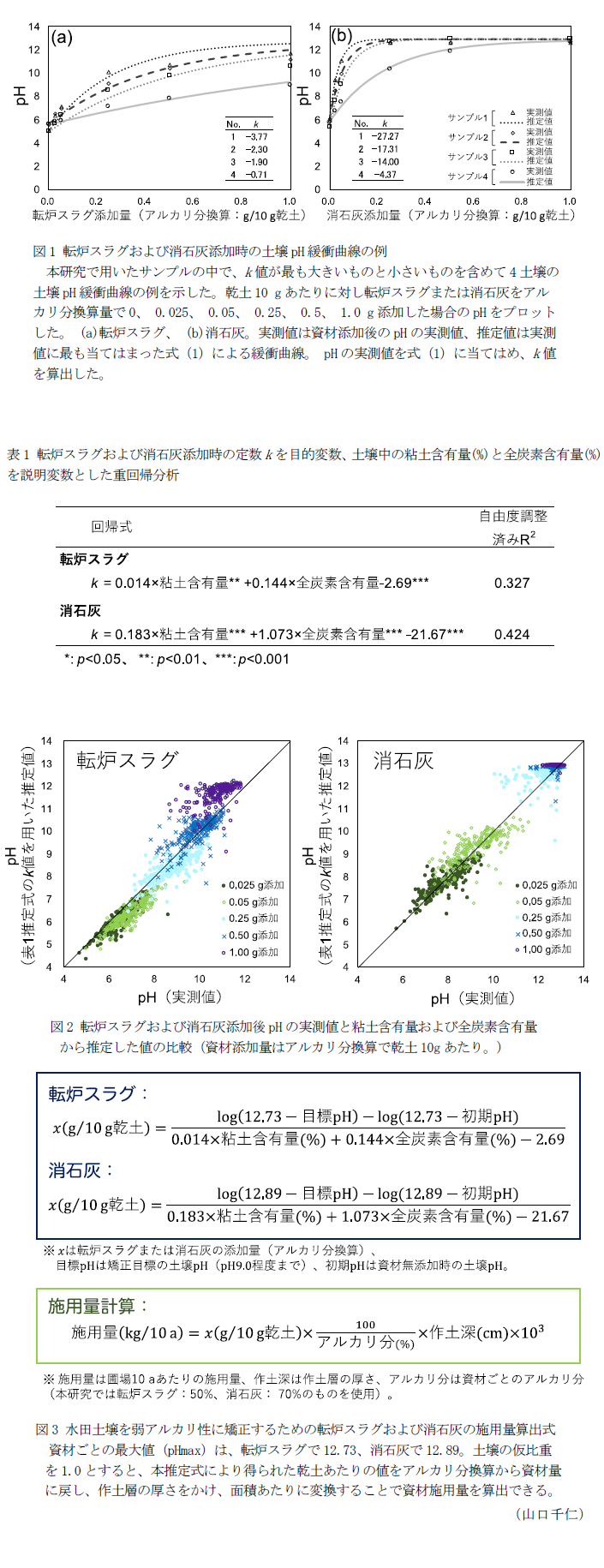

- 転炉スラグや消石灰をアルカリ分換算でx(g/10 g乾土)添加した場合の土壌pH緩衝曲線は、単純なシグモイド関数(1)式で表すことができる(図1)。

pH=pHmax-pHint exp(kx)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(1)ただし、xは資材添加量(アルカリ分換算:g/10 g乾土)、pHmaxは資材ごとの最大値(アルカリ分換算で1.0 gの転炉スラグまたは消石灰を25 mlの蒸留水に溶解したときのpH)、pHmax-pHintは資材無添加時の土壌pH(pHintは資材ごとの最大値と資材無添加時の土壌pHの差)を意味する。kは定数。

- pH緩衝能の指標である式(1)の定数kは、土壌の粘土含有量および全炭素含有量の関数として表される(表1)。

- 式(1)に表1の式を組み込んだ数式により、転炉スラグや消石灰を添加した場合に算出される推定pH値と実測pH値の関係は図2のようになる。実測値に対する推定値の回帰式の決定係数が0.5を超えるのは転炉スラグ、消石灰それぞれアルカリ分換算量で0.25 g、0.05 gを添加した時までであり、この時の実測値集団の平均値は転炉スラグで8.83、消石灰で9.21となる。したがって本推定式による推定値は、pH9.0程度の弱アルカリ性のpH帯まで実測値によく当てはまる。

- 式(1)に表1の式を組み込んだ数式を変換した図3の式は、土壌を目標pHに矯正するための転炉スラグおよび消石灰の施用量を算出する式である。

成果の活用面・留意点

- 近年、e-土壌図IIのようなデジタル土壌図から得られる情報が拡充されつつあり、対象地の土壌の粘土含有量と全炭素含有量を容易に把握できるようになる可能性がある。土壌図のデータを活用してアルカリ資材施用量を決定する際に、本推定式が有効になると考えられる。また、本推定式で使用する土壌情報を求める際に、土壌の粘土含有量と全炭素含有量をそれぞれ触感と色調で判別し、土壌の初期pHの測定にポータブルのpH計を用いることで、簡易的におおまかな施用量の推定ができる。

- 本推定式の作成には土壌サンプルとして東日本および北海道の水田土壌約230点を用いている(表2)。pHを矯正したい土壌に対し、本推定式により推定される量の転炉スラグまたは消石灰を土壌に添加し、実測されるpHの値が妥当な値になるかを検証することは今後の課題である。

- 転炉スラグの粒サイズは商品あるいはロットによって異なる。粒サイズの違いによって生じる資材の溶解度の違いはpH緩衝曲線に大きく影響するため、算出された転炉スラグの施用量は大まかな目安である。(本研究には、1.7 mmより大きい:4.5 %、1.7~0.6 mm:33.0 %、0.6~0.212 mm:21.5%、0.212 mmより小さい:41.0%の転炉スラグを用いている。)

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2019~2020年度

- 研究担当者:山口千仁、髙橋智紀、加藤邦彦、新良力也

- 発表論文等:山口ら(2021)土肥誌、92:174-181