多収・良食味水稲品種「恋初めし」で精玄米重700kg/10a、整粒歩合70%を両立可能な西日本地域での施肥および作期の条件

要約

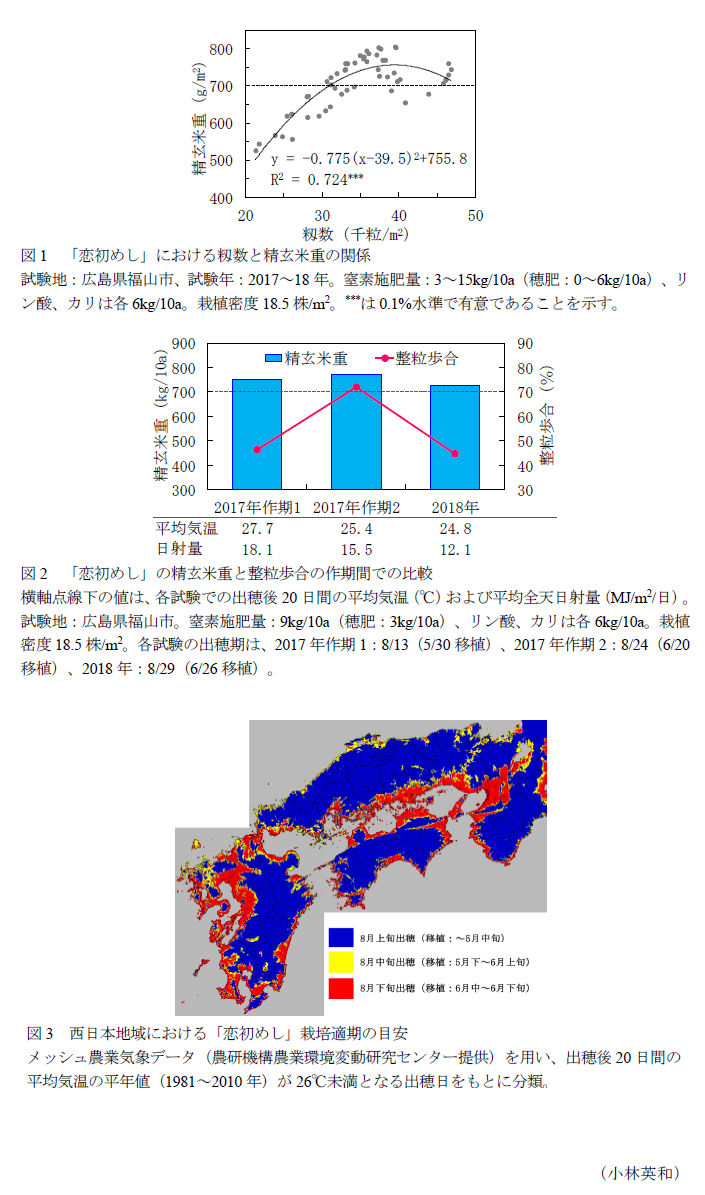

近畿以西の西日本地域において多収・良食味水稲品種「恋初めし」で精玄米重700kg/10a、整粒歩合70%を実現するには、適切な窒素施肥によって籾数31千粒/m2以上を確保するとともに、登熟期に高温および低日射になりにくい作期を選択することが重要となる。

- キーワード:イネ、栽培技術、業務用米、多収、外観品質

- 担当:西日本農業研究センター・水田作研究領域・栽培管理グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

中食・外食産業では一定程度の品質・食味を有しつつ、価格の安い米のニーズが高い。「恋初めし」はそのようなニーズに応えるために西日本農研で育成された品種であり、一般主食用品種「きぬむすめ」と比較して、成熟期が約5日遅い"やや晩生"で、品質・食味はほぼ同等、収量は約2割多いという特徴を有している。一方で、品質と多収の両立には、栽培管理においても主食用米とは異なる体系が必要と考えられ、「恋初めし」に適した栽培技術の確立が求められる。

そこで、本研究では精玄米重700kg/10a、整粒歩合70%を目標とした「恋初めし」の西日本地域での栽培技術を、窒素施肥と作期選択の点から提示する。

成果の内容・特徴

- 多収・良食味水稲品種「恋初めし」で精玄米重700kg/10a(篩目1.80mm)を実現するには、籾数が31千粒/m2以上が必要となる(図1)。この値は、試験地である広島県福山市(細粒灰色低地土)では、総窒素施肥量9kg/10a(うち穂肥(出穂約24日前)3kg/10a)の窒素施肥で実現できる。

- 「恋初めし」は高温登熟耐性が"やや弱"であるため、登熟期間が高温となる場合には精玄米重には影響がないものの、整粒歩合は低下する(図2)。また、登熟期間が低日射となる場合も整粒歩合が低下する(図2)。

- 以上のことから、「恋初めし」で多収と高品質を両立するためには、出穂後20日間の平均気温が高温障害増加の閾値とされる26°C未満かつ低日射を避けるためできるだけ早い出穂期となる作期を選択する必要があると考えられ、望ましい作期をメッシュ農業気象データ(農研機構農業環境変動研究センター提供)を用いて平年(1981~2010年)の気象条件で推定すると、西日本地域では図3のようになり、内陸部では8月上旬、山陰沿岸部では8月中旬、山陽~四国~九州の沿岸部では8月下旬に出穂する作期が望ましい。

成果の活用面・留意点

- 窒素施肥量に関しては、地力等の影響を受けることから、地域ごとに調整する必要がある。なお、その地域で栽培されている主食用品種での窒素施肥量の3~5割増が目安となる。

- 窒素施肥・作期選択以外の栽培技術に関しては、「恋初めし」の生育特性なども含めてマニュアル(発表論文等3)として取りまとめており、農研機構のホームページから入手できる。

- 品種特性上、「恋初めし」の栽培適地は北陸・関東以西の温暖地~暖地となる。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、委託プロ(業務・加工用)

- 研究期間:2015~2019年度

- 研究担当者:小林英和、長田健二

- 発表論文等:

- 小林、長田(2020)日作紀、89:16-23

- 長田ら(2020)農研機構研究報告、5:1-9

- 農研機構(2020)「業務利用向け水稲品種「恋初めし」栽培マニュアル」(2020年2月28日)