新たな食品表示基準に対応した遺伝子組換えダイズ混入の判定に係る公定検査法

要約

遺伝子組換え(GM)食品に関する表示制度について、2023年4月より、GM不使用表示の基準が現行の5%以下の意図せざる混入から不検出へと厳格化される。本改正に対応するため、新しい表示基準を満たしているか否かを判定可能な公定検査法を開発する。

- キーワード:遺伝子組換え、食品表示、定性分析、PCR、不検出

- 担当:食品研・食品流通・安全研究領域・食品安全・信頼グループ

- 代表連絡先:

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

我が国では、食品としての安全性が確認された遺伝子組換え(GM)農産物およびそれらを原料として用いた食品の表示については、①使用、②不使用、③不分別の三種類に分類されている。現行では、GM農産物を栽培している国からの輸入原料の場合、適切な分別生産流通管理がなされていてかつ非意図的な混入が5%以下に抑えられているダイズおよびトウモロコシ並びにそれらを原材料とする加工食品において、GM不使用(「遺伝子組換えでない」等)の表示が可能となっている。しかしながら、2023年4月より、不使用表示の基準が5%から不検出へと厳格化されることが決まっており、GMの混入が認められないことを科学的に検証可能な検査法の開発が求められている。そこで、基準試料と未知試料とを比較することにより、新しい食品表示基準を満たしているか否かを判定する検査法を開発する。さらに、開発した検査法の妥当性を確認し、わが国の公定検査法としての利用を図る。

成果の内容・特徴

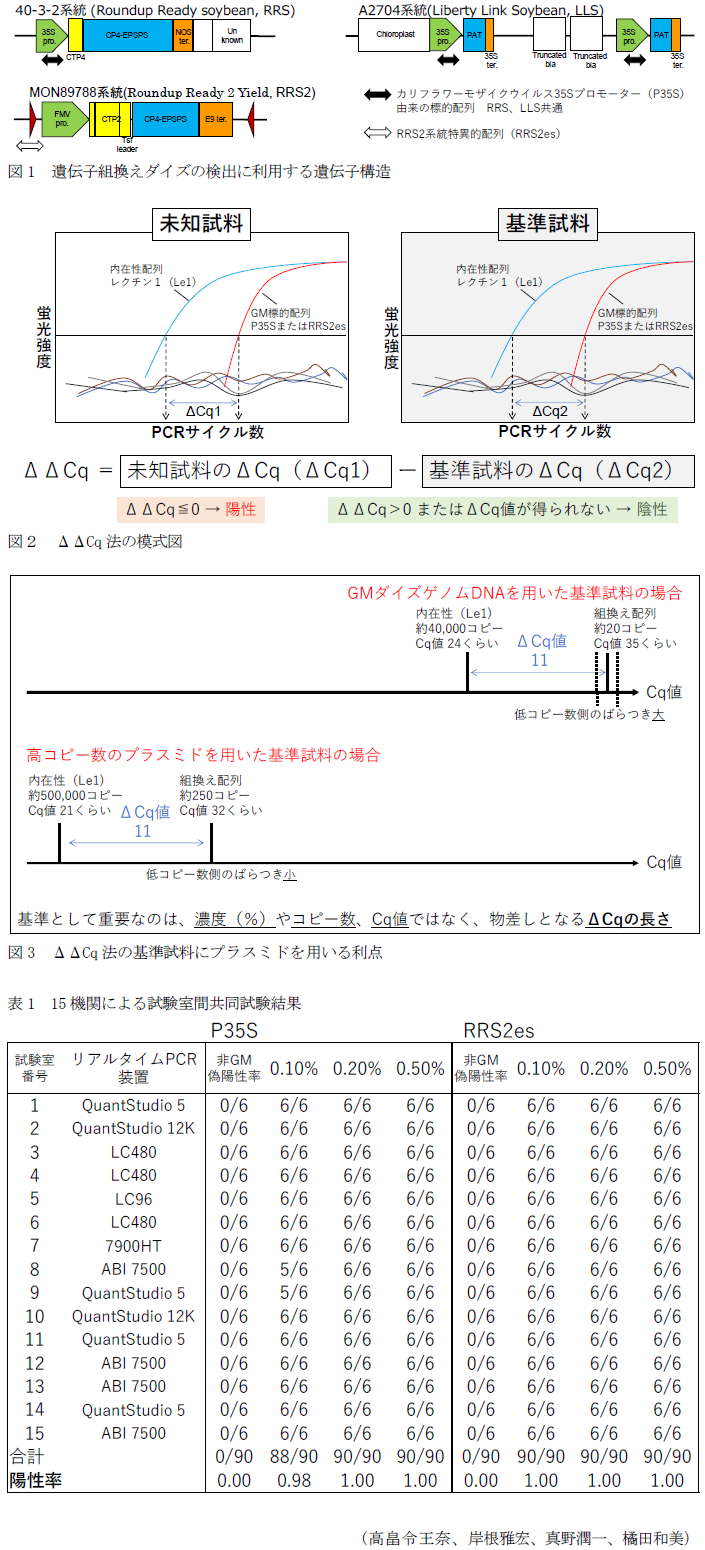

- 現在、公定検査法においては、RoundupReady Soybean(RRS)、MON89788(RRS2)およびLiberty Link Soybean(LLS)の3種類のGMダイズが検査対象となっている。RRSおよびLLSにはカリフラワーモザイクウイルスの35Sプロモーター(P35S)が導入されていることから、本検査法においても、上記3種類のGMダイズを網羅するため、P35SとRRS2の系統特異的配列(RRS2es)の2種類を標的とする(図1)。

- 新しいGM不使用表示の基準は不検出であることから、リアルタイムPCRを用いて基準試料と未知試料とを比較することにより、GMの混入が認められるか否かを判定するΔΔCq法を利用する(図2)。リアルタイムPCRにおいては、一定の値に達するまでに要したPCRのサイクル数をCq値、目的遺伝子と対照遺伝子のCq値の差をΔCq値と表現する。未知試料より抽出したDNAのP35SまたはRRS2esのCq値から、ダイズ内在性配列レクチン1(Le1)のCq値を差し引いてΔCq1とし、標準プラスミドから同様に得られたΔCq2との差をとって、ΔΔCqを算出する。ΔΔCqが0以下なら陽性、0より大きい場合は陰性と判定する。

- 低濃度域の試料ではリアルタイムPCRによるΔCq値のばらつきが大きくなるためΔΔCq法の基準試料には、ゲノムDNAを用いた場合と同等のΔCq値を与え、その標準偏差が0.2以下になるプラスミドを基準試料として用いる(図3)。

- 本検査法の性能評価のため、15機関による試験室間共同試験を実施することにより、検査法の妥当性確認が可能となる(表1)。

- 本検査法は、消費者庁次長通知別添「安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法」にダイズ穀粒の検査法(遺伝子組換え農産物混入の判定に係る検査法)として収載されている。

普及のための参考情報

- 普及対象:公立および民間のGM検査実施機関、地方衛生研究所等

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:全国

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、内閣府(食品表示に関する調査事業)

- 研究期間:2019~2021年度

- 研究担当者:高畠令王奈、江木智宏(FAMIC)、曽我慶介(国立医薬品食品衛生研究所)、岸根雅宏、真野潤一、橘田和美

- 発表論文等:令和3年9月15日消食表第389号「安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法」にダイズ穀粒の検査法(遺伝子組換え農産物混入の判定に係る検査法)として収載

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms202_210915_03.pdf