脂溶性栄養機能成分の消化過程における可溶化促進への乳化分散製剤の応用

要約

摂取したカロテノイドが腸管で吸収されるためには胆汁と膵液の作用で可溶化される必要がある。どれだけ可溶化されるかをin vitro消化試験によってシミュレーションし、野菜カロテノイドの可溶化に及ぼす脂質や乳化分散製剤の効果を評価する。

- キーワード:カロテノイド、ルテイン、in vitro消化試験、脂質、乳化分散製剤

- 担当:食品研究部門・食品健康機能研究領域・健康・感覚機能グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

カロテノイドには様々な健康機能が知られているが、脂溶性成分であるため腸管で胆汁ミセルに可溶化されることが吸収に必要である。このため、加齢や疾病により胆汁や膵液の分泌が減少すると、胆汁ミセルの形成が不十分になり脂溶性成分の吸収に影響を与える。そこで本研究では、in vitro消化試験によって野菜中のカロテノイドの可溶化に及ぼす様々な脂質や乳化分散製剤の効果を評価し、得られる知見を可溶化促進技術の開発につなげる。

成果の内容・特徴

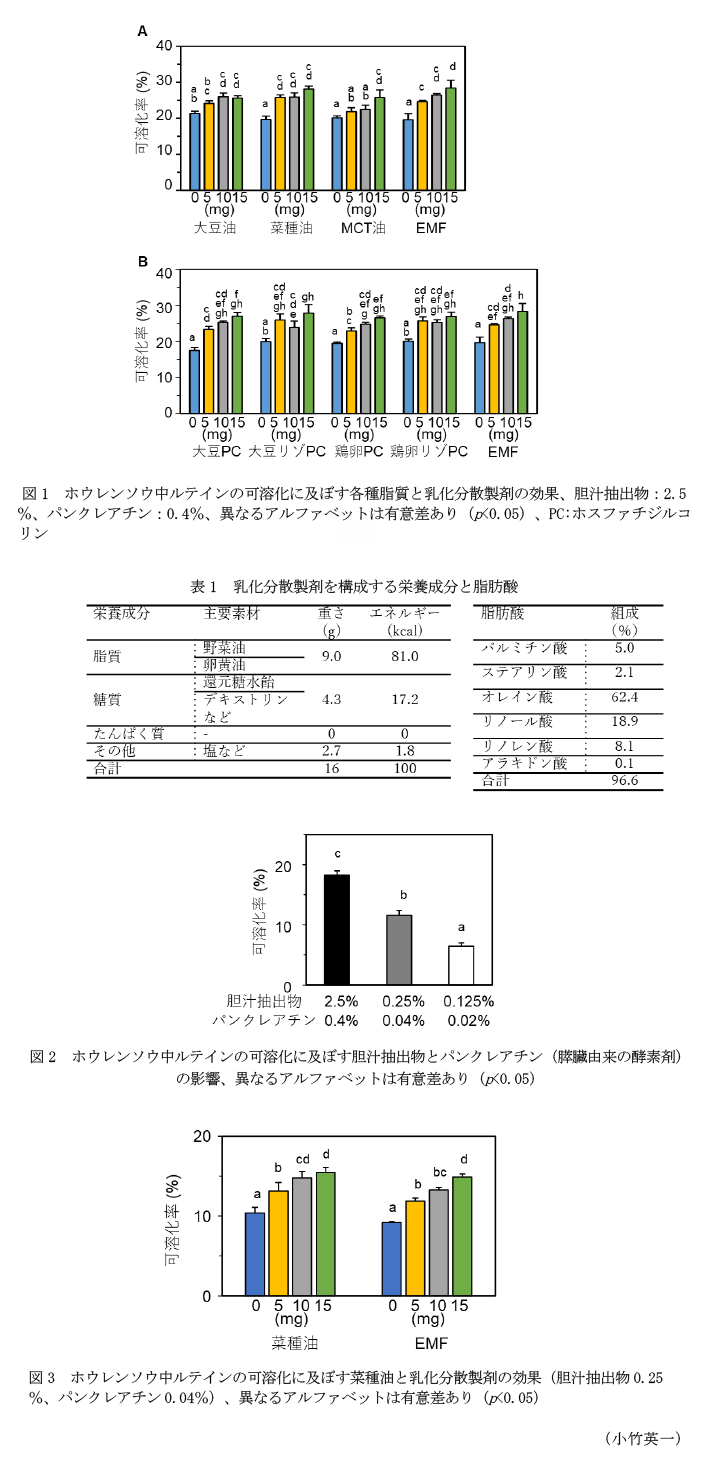

- 様々な脂質(図1A中性脂質、図1B極性脂質)と乳化分散製剤(図中、EMFと略)はホウレンソウ中の主要カロテノイドであるルテインの可溶化を促進する。乳化分散製剤の効果は他の脂質と同程度である。In vitro消化試験で求める可溶化率は、野菜中に含まれる目的成分(ここではルテイン)に対する目的成分の割合で定義され、HPLCで分析される。

- 乳化分散製剤の栄養成分と脂肪酸の組成を示す(表1)。乳化分散製剤の可溶化促進効果には、植物油と卵黄油が強く関与していると考えられる。

- 胆汁と膵液の分泌低下を想定したin vitro消化試験では、胆汁抽出物とパンクレアチン(どちらもブタ由来)の添加量減少に従ってルテインの可溶化率が低下する(図2)。

- 胆汁と膵液の分泌低下を想定した試験系(胆汁抽出物とパンクレアチン濃度は図1の1/10)でも脂質と乳化分散製剤は可溶化促進効果を示す(図3)。

成果の活用面・留意点

- 脂質や乳化分散製剤を野菜と一緒に摂取することでカロテノイドの可溶化率が高まる。その結果として吸収も高まる可能性がある。

- 加齢や疾病においても脂質や乳化分散製剤は野菜カロテノイドの可溶化率を高めて、減少した可溶化率を補填できる。

- 乳化分散製剤は脂質と同じ重さ(g)でも低カロリーであるため、乳化分散製剤は油脂の含有量を増やせる余地が残っている。カロリーベースで比較するならば、野菜カロテノイドの可溶化率向上効果は乳化分散製剤の方が脂質よりも高くなると考えられる。高齢者は栄養が足りていない傾向にあり、乳化分散製剤中の油脂によってカロリー増加と共に脂溶性機能成分の消化吸収もより高める技術開発が期待できる。つまり、乳化分散製剤は、高齢者食や病時病後時食などへの応用が期待できる。構成する油脂をMCT油(中鎖脂肪酸油、筋肉量を増やす効果が報告されている)にする等、より機能性を高めた製剤の開発も可能である。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、資金提供型共同研究(2018年度、2019年度)

- 研究期間:2016~2021年度

- 研究担当者:小竹英一、長谷恵、小林英明(キユーピー株式会社)、保科亮祐(キユーピー株式会社)、飛弾 真由美(キユーピー株式会社)

- 発表論文等:Kotake-Nara E. et al. (2022) J. Oleo Sci. 71: 135-140

doi:10.5650/jos.ess21265