リンゴへの液体含浸の高圧促進効果を画像解析で定量評価

要約

リンゴの液体含浸は、脱気包装のみでは不十分であるが、高圧処理の圧力を最適化すれば、含浸効果を高めつつ、物性変化を抑制することできる。画像解析により液体含浸効果を定量評価することで、食感を損ねることなく液体を効率的に含浸できる高圧処理条件が提示できる。

- キーワード:リンゴ、脱気、高圧処理、液体含浸、物性、定量評価

- 担当:食品研究部門・食品加工・素材研究領域・食品加工グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

果実・野菜のコンポート等の調味液漬を作る際には、液体含浸操作が不可欠である。煮込んだり、脱気包装したりで染み込ませるのが一般的であるが、脱気包装後の高圧処理による液体含浸は、極めて効果的である。一方で、液体含浸の効率を定量的に評価する手法は、成分定量等、手間がかかることが多い問題があり、脱気包装後の高圧処理による液体含浸効果についての定量的知見は殆どない。そこで本研究では、液体含浸効果を評価する手法として画像解析を導入し、定量評価法としての可能性を調べる。更に、脱気包装したリンゴの液体含浸における高圧処理の促進効果を、実用的な処理圧力で検証し、100~600 MPaでの物性変化を調べ、効率的な液体含浸と、食感維持との両立について知見を得ることとする。

成果の内容・特徴

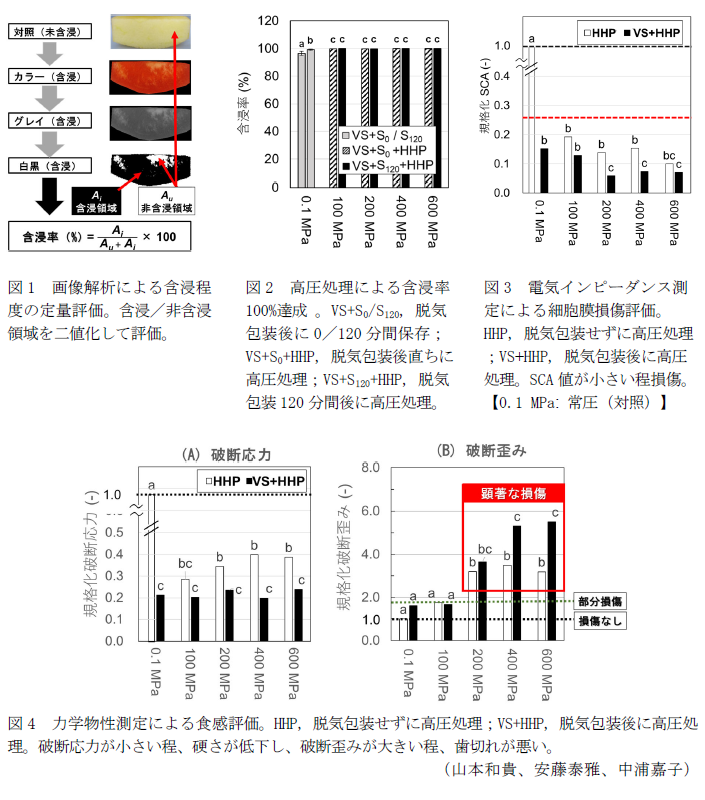

- リンゴ果実色彩に適した色素(赤色)を選抜し、赤色色素水溶液をリンゴ切片に含浸してカラー画像を撮影する。グレイ画像(8 bit)、白黒画像(2 bit)に順次変換し、含浸部分(黒色)及び非含浸部分(白色)の各領域を定量評価することで、含浸率が評価可能となる(図1)。

- 含浸率は、脱気包装、熱処理(100°C、30分間)、その組み合わせ処理では100%には到達しない。一方、脱気包装後に高圧処理を施すと、圧力に依らず100%となる(図2)。

- 細胞膜破壊(図3)を電気インピーダンス測定(SCA: size of Cole-Cole arc; 大きい程小さい細胞膜損傷)によって、更に、食感に関わる組織破壊(図4)を力学物性測定(破断応力;小さい程組織が壊れて柔らかい/破断歪み;大きい程組織が壊れて悪い歯切れ)で調べると、200 MPa以上の処理ではいずれも顕著に破壊されるが、100 MPa処理では脱気処理と同程度の破壊で済む。

- 既に一部実用化しているリンゴ等の高圧加工コンポート製造法では、脱気包装後の100 MPa処理を採用しているが、本研究により、この処理での液体含浸が100%となることが定量評価できる。

成果の活用面・留意点

- リンゴ以外の果実・野菜については、技術の適用妥当性を個別に検証する必要がある。

- 特に、画像解析については、果肉・野菜組織の色に適した色素を選抜する必要がある。

- 脱気包装のみでも細胞膜/組織が破壊され、生鮮品から食感が変化する点に注意が必要である。

- 電気物性、力学物性等は、リンゴの個体差が大きいため、同ロットで入手したリンゴの未処理試料(生鮮品)での測定データを基準として規格化し、比較する必要がある。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2016~2021年度

- 研究担当者:山本和貴、安藤泰雅、中浦嘉子、野村一樹(金沢工大)、高明(筑波大)、張振亜(筑波大)

- 発表論文等:Gao M. et al. (2021) High Press. Res., 41:414-428