マガモのユビキチン特異的プロテアーゼ18はI型インターフェロンによる高病原性鳥インフルエンザウイルスの増殖抑制に干渉する

要約

マガモが高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染すると、ウイルスの病原性に相関して全身でユビキチン特異的プロテアーゼ18の発現が上昇する。ユビキチン特異的プロテアーゼ18は、I型インターフェロンによって発現刺激される遺伝子群を制御することでウイルス増殖に影響を与える。

- キーワード : USP18、高病原性鳥インフルエンザウイルス、マガモ、I型インターフェロン

- 担当 : 動物衛生研究部門・動物感染症研究領域・ウイルスグループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

マガモ等のカモ類は、高病原性鳥インフルエンザウイルス(HPAIV)に感染しても多くの場合は症状を示さないことが知られているが、ウイルス株によっては感染により症状を示し、死に至ることがある。本研究は、この要因を探るために、主に哺乳類においてウイルス側に有利に働くと報告される宿主因子のユビキチン特異的プロテアーゼ18(USP18)に着目し、HPAIV感染時におけるカモ類のUSP18の発現様式や機能を明らかにすることを目的としている。

成果の内容・特徴

- 同定した3種類のマガモUSP18は、それぞれ414、376、 及び370個のアミノ酸で構成される。

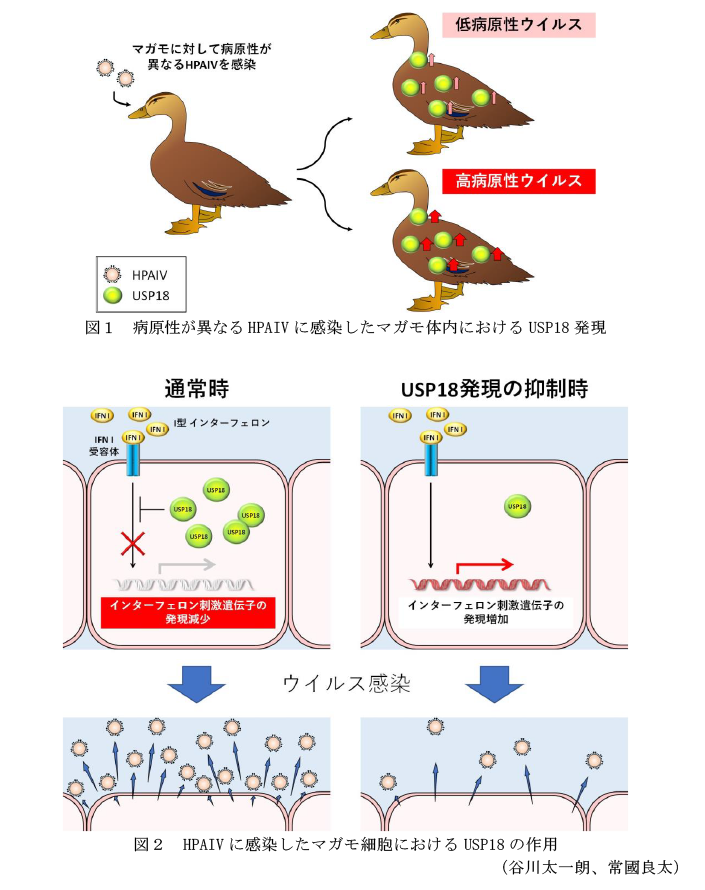

- 感染したマガモは、ウイルスの病原性に相関して全身でUSP18発現が増加する(図1)。

- マガモUSP18は、感染初期の発現誘導に加えて、I型インターフェロン(IFN I)によっても発現が誘導される。

- 人工的にUSP18発現を抑制した状態のマガモ細胞をIFN Iで刺激すると、刺激によって増加したインターフェロン刺激遺伝子群の発現が長時間維持される。このような状態のマガモ細胞にHPAIVを感染させると、ウイルス増殖が抑制される(図2)。

成果の活用面・留意点

- マガモUSP18は、インターフェロン刺激遺伝子群の発現を制御することから、免疫系の恒常性維持の一役を担っていると考えられる。

- HPAIVは、マガモ細胞の中で効率よく増殖するためにUSP18の機能を利用していると考えられ、感染時におけるUSP18の発現様式は、HPAIV感染で見られるマガモの特徴的な表現型の一要因であると考えられる。

- マガモへの病原性が強い株ほどUSP18発現誘導が強いことから、USP18発現を指標として、動物を用いない培養細胞でのマガモに対するHPAIV株病原性の代替評価系が構築できる可能性がある。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金、農林水産省(包括的レギュラトリーサイエンス研究推進委託事業:家畜の伝染病の国内侵入と野生動物由来リスクの管理技術の開発)

- 研究期間 : 2018~2020年度

- 研究担当者 : 谷川太一朗、藤井晃太郎(富山県東部家保)、杉江勇二(滋賀県家保)、常國良太

- 発表論文等 : Tanikawa T. et al. (2022) Virology. 577:32-42