2000-2020年に国内で発生した兎出血病の原因ウイルスの遺伝学的特徴

要約

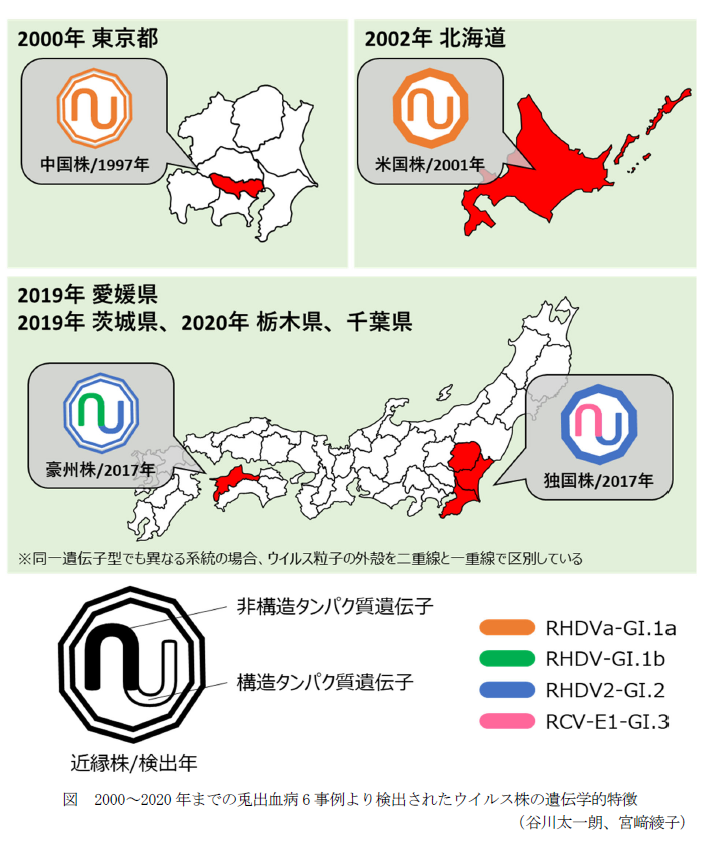

2000年と2002年に発生した兎出血病は、それぞれ異なる系統の遺伝子型RHDVa-GI.1aの非遺伝子組換え株が関与し、2019年以降2020年にかけての発生では少なくとも2系統の遺伝子型RHDV2-GI.2の遺伝子組換え株が関与している。これらの系統の株は海外流行株に遺伝学的に近縁である。

- キーワード : 兎、兎出血病ウイルス、構造解析、系統解析

- 担当 : 動物衛生研究部門・動物感染症研究領域・ウイルスグループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

兎出血病はウサギの急性ウイルス感染症であり、罹患したウサギは元気消失や食欲廃絶、発熱、時に神経症状や鼻出血などの症状を示し数日のうちに死亡するが、何も症状を示さないまま突然死することもあり、致死率は90%に達するとの報告もある。国内における本病の発生は、1998年に家畜伝染病予防法に基づく届出伝染病に指定されて以降、2000年と2002年にそれぞれ1事例ずつ報告されている。その後17年間発生はなかったが、近年世界的にまん延している遺伝子型(RHDV2-GI.2)のウイルスが2019年5月に検出されて以降、2020年にかけて6県において計9事例が報告されている。本研究では、2000年東京都、2002年北海道、2019年愛媛県、2019年茨城県、2020年栃木県及び千葉県の計6事例の原因となったウイルス株について、全ゲノム配列を用いた構造解析及び系統解析から遺伝学的特徴を明らかにすることを目的とする。

成果の内容・特徴

- 2000年東京都と2002年北海道の事例で検出された株は、共に遺伝子型RHDVa-GI.1aに分類される非遺伝子組換え株であるが、塩基配列一致率は97.2%と互いの類似性は低く、それぞれ1997年に中国で検出された株(中国株)と2001年にアメリカ合衆国で検出された株(米国株)に最も近縁である(図)。

- 2019年愛媛県の事例で検出された株は、ウイルスの非構造タンパク質遺伝子と構造タンパク質遺伝子がそれぞれ遺伝子型RHDV-GI.1bとRHDV2-GI.2の組み合わせであり、2017年にオーストラリアで検出された遺伝子組換え株(豪州株)に最も近縁である(図)。

- 2019年茨城県、2020年栃木県及び千葉県の事例で検出された株は、互いに99.4-99.7%の高い塩基配列一致率を示す。これらの株は、ウイルスの非構造タンパク質遺伝子と構造タンパク質遺伝子がそれぞれ遺伝子型RCV-E1-GI.3とRHDV2-GI.2の組み合わせであり、2017年にドイツで検出された遺伝子組換え株(独国株)に最も近縁である(図)。

成果の活用面・留意点

- 2000-2020年の国内における兎出血病の発生は、海外からのウイルス株の複数回の侵入に起因すると考えられる。

- 兎出血病は2021年以降も国内で散発的に発生していることから、ウサギを飼養する施設では衛生管理を徹底し、特に人や物、導入ウサギ等を介したウイルス侵入を防止する必要がある。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金

- 研究期間 : 2022年度

- 研究担当者 : 谷川太一朗、渡邉聡子、三上修、宮﨑綾子

- 発表論文等 :

- Tanikawa T. et al. (2023) J. Gen. Virol. 104:001846

- 農研機構(2023)「(研究成果)2000-2020年に国内で発生した兎出血病の原因ウイルスの遺伝学的特徴を解明」(2023年9月6日)