道管液糖含量を指標にニホンナシ花芽の耐凍性を簡便に推定する方法

要約

ニホンナシの花芽の耐凍性(50%致死温度:LT50(°C))は、同じ樹の枝から採取した道管液の総糖含量(mg/mL)と負の相関を示すが、その回帰式は品種によって異なる。また道管液総糖含量は果実糖度計など簡易的な示差屈折計を用いてもおおよそ把握できる。

- キーワード:Brix、LT50(°C)(50%致死温度)、示差屈折計、耐凍性、ニホンナシ

- 担当:果樹茶業研究部門・果樹生産研究領域・果樹スマート生産グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

近年、気候温暖化やそれに伴う天候不順により、秋から春の気温が比較的高温で推移することが多くなってきた。木本植物は、晩秋から初冬に低温遭遇することにより耐凍性を高め、その後の厳寒期を生き延びることができるが、耐凍性獲得期の気温が不安定になることで耐凍性が十分高まらず、冬期に低温障害を受ける恐れがある。そこで低温障害対策の要否を簡便に把握するため、地域やそれぞれの年次で、ニホンナシ花芽の耐凍性を任意の時点で簡便に把握する手法を開発する。

成果の内容・特徴

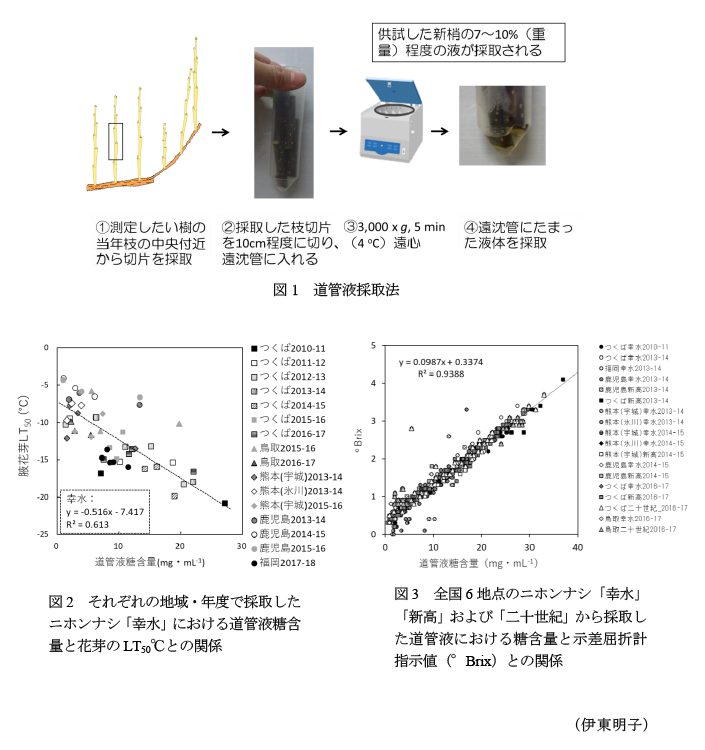

- 耐凍性の判定には、抽出が容易な道管液を用いる。道管液の採取法は図1に示す。道管液は高速液体クロマトグラフィーを用い、主要な糖4種(グルコース、フルクトース、スクロース、ソルビトール)の含量(mg/mL)を分別定量し、その合計を道管液糖含量とする。また同じ樹から採取した枝をプログラムフリーザー等を用いて一定の低温(例:-5°C、-10°C、-15°C、-20°C)に16時間遭遇させた後、20°Cで2週間培養し、その枝に着生する花芽を観察して実際に傷害を受けたかどうかを判定して単回帰分析を行い、50%の芽が障害を受けた温度を半数致死温度(LT50(°C))として算出する。

- 道管液糖含量(mg/mL)とLT50(°C)には負の相関(図2)が認められるが、その回帰式は品種ごとに異なる。具体的には「幸水」:LT50(°C)=-0.516A-7.417、「新高」LT50(°C)=-0.342A-4.55、「二十世紀」:LT50(°C)=-0.268A-9.84(ただしAは道管液糖含量(mg/mL)を示す)。一方、測定の直前(数日前)に急激な温度変化が起こった場合には回帰式からの外れ値となりやすい。

- 道管液糖含量は市販の示差屈折計指示値から糖含量(mg/mL)=0.0987B+0.3374(ただしBは示差屈折計指示値)の回帰式を用いて把握が可能である(図3)。ただし枝が物理的に傷害を受け、通常であれば細胞外液で構成される道管液に電解質などの細胞内成分が漏出すると示差屈折計指示値を押し上げ、外れ値となる。

成果の活用面・留意点

- 品種ごとに回帰式が異なること、また急激な温度変化があると外れ値が生じやすいことから使用場面に一定の制限がある。その一方、耐凍性と道管液糖含量の間の負の相関は品種一般に認められると考えられるため、耐凍性が問題となる地域において、定期的に道管液を測定することで、耐凍性が問題となる園地や年次を把握するツールとして使用できる可能性がある。

- 回帰式は全ての品種において冬(12月~2月、ただし「二十世紀」では12月から1月)の期間で有効である。

- 本技術は特許取得済のため、利用には農研機構への許諾が必要である。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、農林水産省(温暖化の進行に適応する生産安定技術の開発)、文部科学省(科研費)

- 研究期間:2010~2018年度

- 研究担当者:伊東 明子、阪本 大輔、杉浦 俊彦、森口 卓哉

- 発表論文等:

- 伊東ら(2021)園芸学研究、20: 207-215

- 伊東明子 特開2017-112848