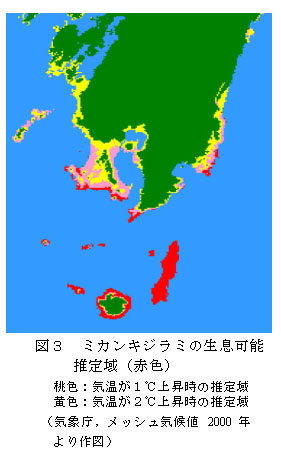

カンキツグリーニング病の媒介昆虫ミカンキジラミの生息可能域の推定

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

最寒月における日最低気温平均が4.5℃以上で日最高気温平均が12.5℃以上の地域はミカンキジラミの生息可能域に含まれる。

- キーワード:ミカンキジラミ、カンキツグリーニング病、越冬、生息可能域

- 担当:果樹研・カンキツグリーニング病研究チーム

- 連絡先:成果情報のお問い合わせ

- 区分:果樹・病害虫

- 分類:技術及び行政・参考

背景・ねらい

ミカンキジラミはカンキツグリーニング病の媒介昆虫で、わが国では奄美大島以南に分布しているが、 近年、屋久島(2002年)や鹿児島県指宿市(2006年)でも発生が確認された。このキジラミは熱帯・亜熱帯に分布し、冬期の低温が分布の北限での生息 を制限する重要な要因と考えられている。そこで、生息可能域と温暖化による分布拡大域を推定するため、成虫を低温条件下で飼育し、生存率等への影響につい て検討する。

成果の内容・特徴

- 成虫を5℃から1時間に1℃ずつ低下させ、-6℃に達した後、定温条件に切り替えて飼育した場合、3時間後で76%生存し、引き続き1時間に1℃ずつ低下する条件で飼育した場合-9℃になっても89%が生存したことから(図1)、多くのカンキツ栽培地域では凍結によるミカンキジラミの直接死はほとんど起こらない。

- 成虫は12.5℃以上の恒温条件では50日以上生存したが、10℃以下では低温ほど生存期間が短縮する。5℃(12h)/12.5℃(12h)の変温条件では50日以上生存する(図2)。

- 枕崎の気温と日長変化を再現した条件下で成虫を飼育すると、50%以上が越冬し、産卵する。このときの枕崎の最寒月(1月) における日最低温度平均は4.6℃、日最高温度平均は12.6℃であった。また、新たに発生が認められた指宿市ではそれぞれが4.5℃と12.5℃であ る。

- これらから、最寒月の日最低気温平均が4.5℃以上で日最高気温平均が12.5℃以上の地域ではミカンキジラミが越冬し、次世代を産出す る可能性が高い。この地域には九州本土では薩摩半島の南部海岸沿い、大隅半島の南端、日南海岸が該当する。温暖化によって気温が1℃上昇すれば、現在の気 温がこれよりさらに1℃低い地域(1月の最低気温が3.5℃以上で、最高気温が11.5℃以上)に拡大する(図3)。

成果の活用面・留意点

- ミカンキジラミの侵入警戒対策構築の基礎資料となる。

- 生息可能域については過去30年間の気象庁の観測データによって推定した。成虫の生存率は日齢、交尾産卵の有無、寄生植物、微気象等によって異なるので、この点を考慮する必要がある。

- 分布北限においてミカンキジラミはゲッキツの垣根とその周辺でしか発生が認められていない。ゲッキツの垣根は産卵場所である新梢の発生頻 度が高く、密植が飛翔能力の低いミカンキジラミの新梢探索に有利なうえ、越冬場所としても有利と考えられるので、発生に警戒が必要である。

具体的データ

|

|

|

|

|

その他

- 研究課題名:気候温暖化等環境変動に対応した農業生産管理技術の開発

- 課題ID:215-a

- 予算区分:交付金プロ(気候温暖化)

- 研究期間:2003~2007年度

- 研究担当者:芦原 亘、井上広光

- 発表論文等:

1)芦原(2004)応動昆、 48(3):207-211

2)芦原(2007)応動昆、 51(4):281-287