ブドウ黒とう病菌の効率的な分生子形成法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

ブドウ黒とう病菌(Elsinoe ampelina)をジャガイモ煎汁寒天(PDA)培地上で短期間、低密度で生育させ、得られたコロニーを純水中で8時間程度振とう培養することで、安定的に大量の分生子を得ることができる。

- キーワード:ブドウ黒とう病、分生子形成、純水中振とう培養、分生子懸濁液調整

- 担当:果樹研・ブドウ・カキ研究チーム、果樹病害チーム

- 代表連絡先:電話0846-45-4740

- 区分:果樹・病害虫

- 分類:研究・普及

背景・ねらい

ブドウ黒とう病は雨媒伝染性の病害であり、多雨地域でのブドウ露地栽培において重大な問題となっている。黒とう病抵抗性品種を育成するためには、黒とう病抵抗性の検定が不可欠であり、接種源となる分生子を安定的に確保する必要がある。しかし、既報の手法では分生子形成は不安定であり、大量の分生子を安定的に得ることができる技術は未確立である。そこで、培地上で生育させた黒とう病菌を用い、分生子形成の条件を検討し、安定的に大量の分生子を得るための培養法を開発する。

成果の内容・特徴

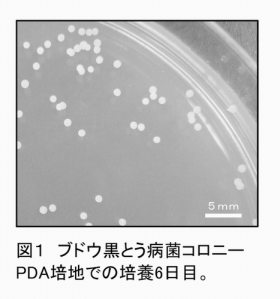

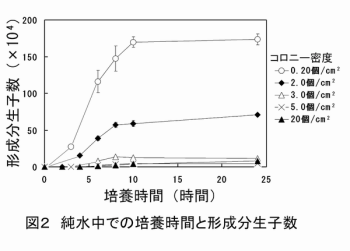

- PDA培地上で5~6日間前培養したブドウ黒とう病菌のコロニー10個(図1)を200μlの純水中で振とう培養(24°C、150rpm)すると、培養開始から8~10時間後には分生子形成がほぼ極大に達する(図2)。

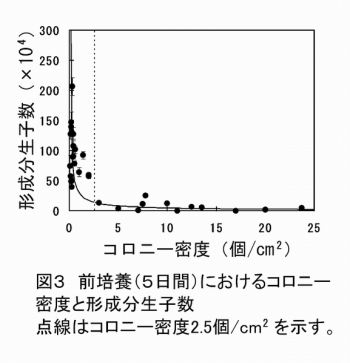

- 上記の条件で形成される分生子の数は、前培養における培地上でのコロニー密度に大きく依存し、低密度で生育したコロニーはより安定して多くの分生子を形成する(図3)。

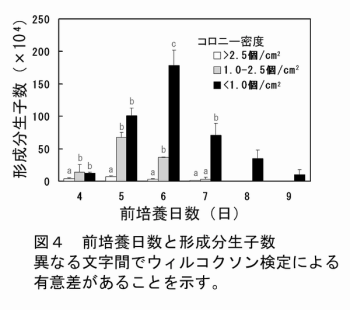

- 高密度の分生子懸濁液を得るには、前培養のコロニー密度を2.5個/cm2以下とする(図3、図4)。前培養のコロニー密度を1.0個/cm2以下として6日間前培養を行うと最も効率的に多量の分生子が得られる(図4)。

- 本法により形成された分生子の懸濁液(5×103個/ml)を、ブドウ葉に接種することにより病斑が形成される(データ略)。また、分生子は20%グリセロールに懸濁後、 ~80°C下で長期間保存できる(データ略)。

成果の活用面・留意点

- 年間を通じて黒とう病菌の分生子懸濁液の調製が可能となり、抵抗性の検定に利用できる。

- 前培養のコロニー密度が高い場合でも、前培養日数を5日程度と短くすることで、ある程度の濃度の分生子懸濁液を得ることができる。

- 純水中での培養時間が24時間以上になると、分生子が発芽する場合があるため、必要以上に培養時間を長くしない。

具体的データ

その他

- 研究課題名:高収益な果実生産を可能とする高品質品種の育成と省力・安定生産技術の開発

- 中課題整理番号:213e.2

- 予算区分:基盤、科研費

- 研究期間:2006年~2008年度

- 研究担当者:河野淳、中畝良二、山田昌彦、中野正明、三谷宣仁、上野俊人

- 発表論文等:Kono A. et al. (2009) Plant Dis. 93(5):481-484