2°Cの気温上昇はカンキツの生理落果を早め、落果率も高くなる傾向にある

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

生理落果期間中において、気温が平年気温よりも2°C高くなると、カンキツの生理落果は早まり、最終落果率も高くなる傾向にある。

- キーワード:ウンシュウミカン、生理落果、気温上昇

- 担当:果樹研・果樹温暖化研究チーム、カンキツ研究チーム

- 代表連絡先:成果情報のお問い合わせ

- 区分:果樹・栽培

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

これまでカンキツの生理落果と温度の関係について多くの報告があるが、それらのほとんどが設定温度の差が5°C以上となっており、5°Cよりも小さい幅での気温上昇が生理落果に及ぼす影響を調査した事例は見当たらない。温暖化の進行に伴い、近畿・四国・九州地域の5~9月の平均気温は1980年を基準とした場合に、2030年には1.9°C上昇するとされており、5°Cよりも小さな気温上昇が生理落果に及ぼす影響を評価する必要がある。そこで本研究では、生理落果期間中の2°Cの気温上昇がウンシュウミカン5品種と「不知火」の生理落果に及ぼす影響の解明を目的とする。

成果の内容・特徴

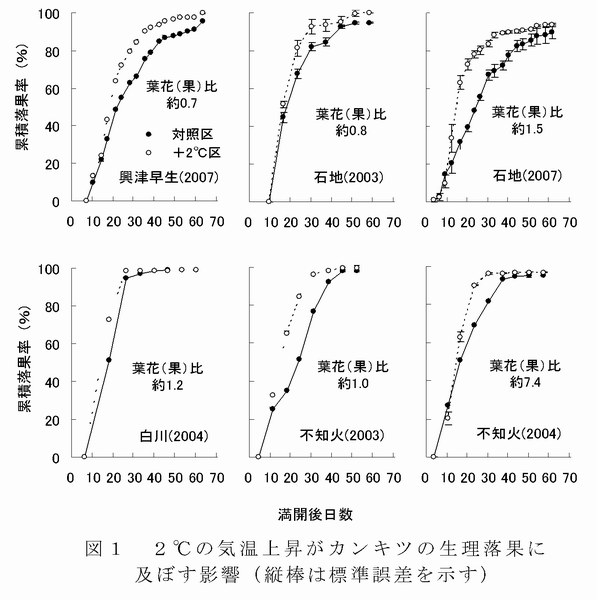

- 「興津早生」と「石地」では、満開10~20日後頃から累積落果率は+2°C区で高い値で推移するとともに生理落果が早まる。そして、+2°Cの気温上昇により最終落果率は約5%増加する傾向にある(図1)。

- 「白川」では、+2°Cの気温上昇により、生理落果が早まる傾向にあるものの、最終落果率の増加は認められない(図2)。一方、「不知火」では葉花比に関わらず生理落果を早める。最終落果率は2°Cの気温上昇により増加する傾向にある(図1)。

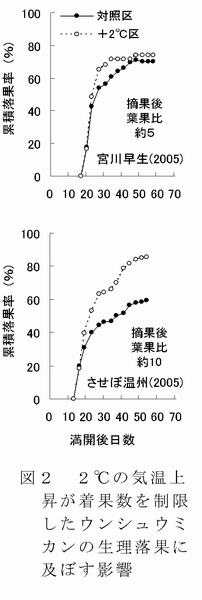

- 摘果(満開13~17日後に実施)により着果数を制限して、葉果比をそれぞれ、約5.0と10.0に調整した「宮川早生」と「させぼ温州」でも、無摘果(花)の樹(対照)と同様に、2°Cの気温上昇により、摘果後果実の落果時期は早まり、累積落果率も高い値で推移し、最終落果率は高くなる傾向にある(図2)。

成果の活用面・留意点

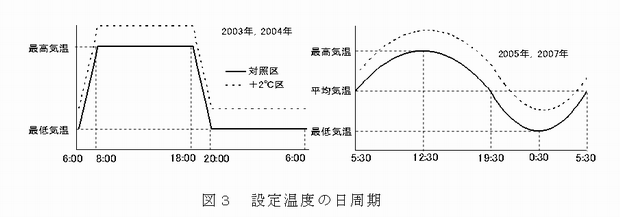

- ファイトトロンを用いて供試樹に温度処理を行い、一室を長崎県口之津における平年の気温(対照区)に設定し、もう一室はそれよりも常に2°C高い設定温度である(図3)。設定温度は旬(5月から6月まで)ごとに変更している。対照区の平年気温は2004年の実験では口之津における1990~2000年の11年間の期間平均値(21.3°C)、2005年は1978~2004年の27年間の期間平均値(20.6°C)、2007年は1978~2006年の29年間の期間平均値(20.7°C)である。

- いずれのデータも単年度の結果である。

- 生理落果期間中の気温上昇により、生理落果が助長される可能性が示唆されたため、今後高品質なカンキツを安定的に生産するための摘果の時期や程度を検討する場合の参考となる。

具体的データ

その他

- 研究課題名:気候温暖化がもたらす果樹生産阻害要因の解明とその対応技術の開発

- 中課題整理番号:215a.4

- 予算区分:交付金プロ(温暖化)

- 研究期間:2003年~2007年度

- 研究担当者:佐藤景子、奥田均(三重大農)、岩崎光徳、米本仁巳、深町浩、高原利雄

- 発表論文等:佐藤ら(2010)園学研、9(2):159-164