衛星画像を利用した小麦収穫作業システムは主要秋播き品種への適用が可能

要約

小麦の穂含水率と圃場試験より得られた正規化植生指数の間には、品種に関わらず正の一次相関があり、衛星画像を利用した小麦収穫作業システムは現行の主要秋播き品種へ適用が可能である。

- キーワード:小麦、収穫、衛星画像、穂発芽、穂含水率

- 担当:北海道農研・バレイショ栽培技術研究チーム

- 代表連絡先:電話011-857-9260,電子メールseika-narch@naro.affrc.go.jp

- 区分:北海道農業・畑作、共通基盤・作業技術

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

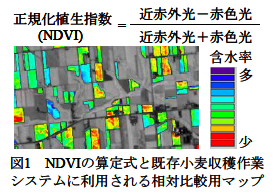

早すぎる小麦の収穫は穂含水率が高いため乾燥コストを増加させる一方、収穫時期における降雨は品質の低下を引き起こす穂発芽の原因となる。収穫適期を迎えた小麦から順序良く迅速に刈り取ることは、その後のバレイショ収穫など畑輪作作業体系を速やかに進める上においても重要である。そこで、衛星画像から得られる正規化植生指数(NDVI)と穂含水率の間に関係があることを利用し、同一集落内の穂含水率の比較をマクロな視点で一括に行うことができる小麦収穫作業システム(衛星リモートセンシングによる効率的小麦収穫作業システム、平成16年度共通基盤研究成果情報(作業技術、技術・普及)、図1)が開発され、現在も収穫・乾燥コストの削減および品質の向上に大きく寄与している。しかし、単一品種「ホクシン」のみを対象としているため、既に普及が進んでいる「キタノカオリ」「きたほなみ」と普及が見込まれている「ゆめちから」の小麦収穫作業システムへの適用の可能性を明らかにする。

成果の内容・特徴

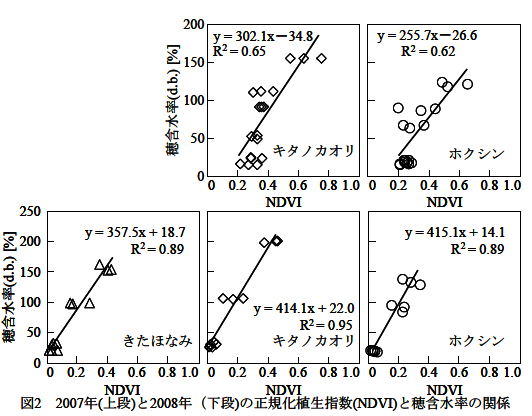

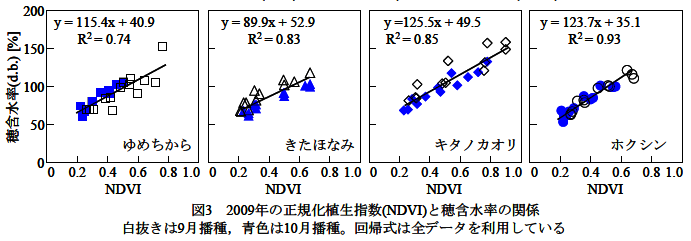

- 2007~2009年の7月上旬~8月上旬に地上(鉛直高さ3m、受光角22°)で3~5日おきの晴天日に調査を行ったところ、NDVIと穂含水率の間における正の一次相関が、調査した品種毎に示されている(図2、3)。

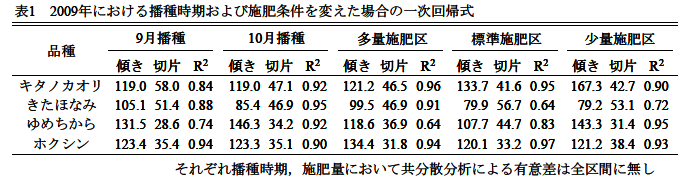

- 十勝地域における標準的な播種時期である9月下旬および限界となる10月中旬、施肥は北海道施肥ガイドに基づいた一般的なもの(標準施肥区)に加えて基肥、追肥とも半分にしたもの(少量施肥区)と2倍にしたもの(多量施肥区)についても回帰式を検討したが、差はない(図3、表1)。

- ただし、NDVIと穂含水率の関係は年次、品種によって異なる(図2、3)。したがって、同年次、同品種間であれば播種時期、施肥量に関わらずNDVIは収穫前の穂含水率と高い相関を持ち、小麦生育の早晩の判断に利用可能である。

成果の活用面・留意点

- 本調査は北海道農業研究センター芽室拠点圃場において行い,著しい生育不良や病害の発生が認められない条件下での結果である。

- 従来の小麦収穫作業システムを「キタノカオリ」「きたほなみ」「ゆめちから」に適応することが可能であるかを判断する際、地上測定における基礎データとして利用する。

具体的データ

その他

- 研究課題名:地域条件を活かした高生産性水田・畑輪作のキーテクノロジーの開発と現地

- 実証に基づく輪作体系の確立

- 中課題整理番号:211k.2

- 予算区分:委託プロ(担い手プロ)

- 研究期間:2007 ~ 2009 年度

- 研究担当者:山田龍太郎